東京アートポイント計画通信

東京アートポイント計画は、地域社会を担うNPOとアートプロジェクトを共催することで、無数の「アートポイント」を生み出そうという取り組み。現場レポートやコラムをお届けします。

2018/11/26

まちなかの演劇で試される、「メタな視点」と「長い時間」。オルタナティブがスタンダードになった後 ——長島確+佐藤慎也「アトレウス家」インタビュー〈後篇〉

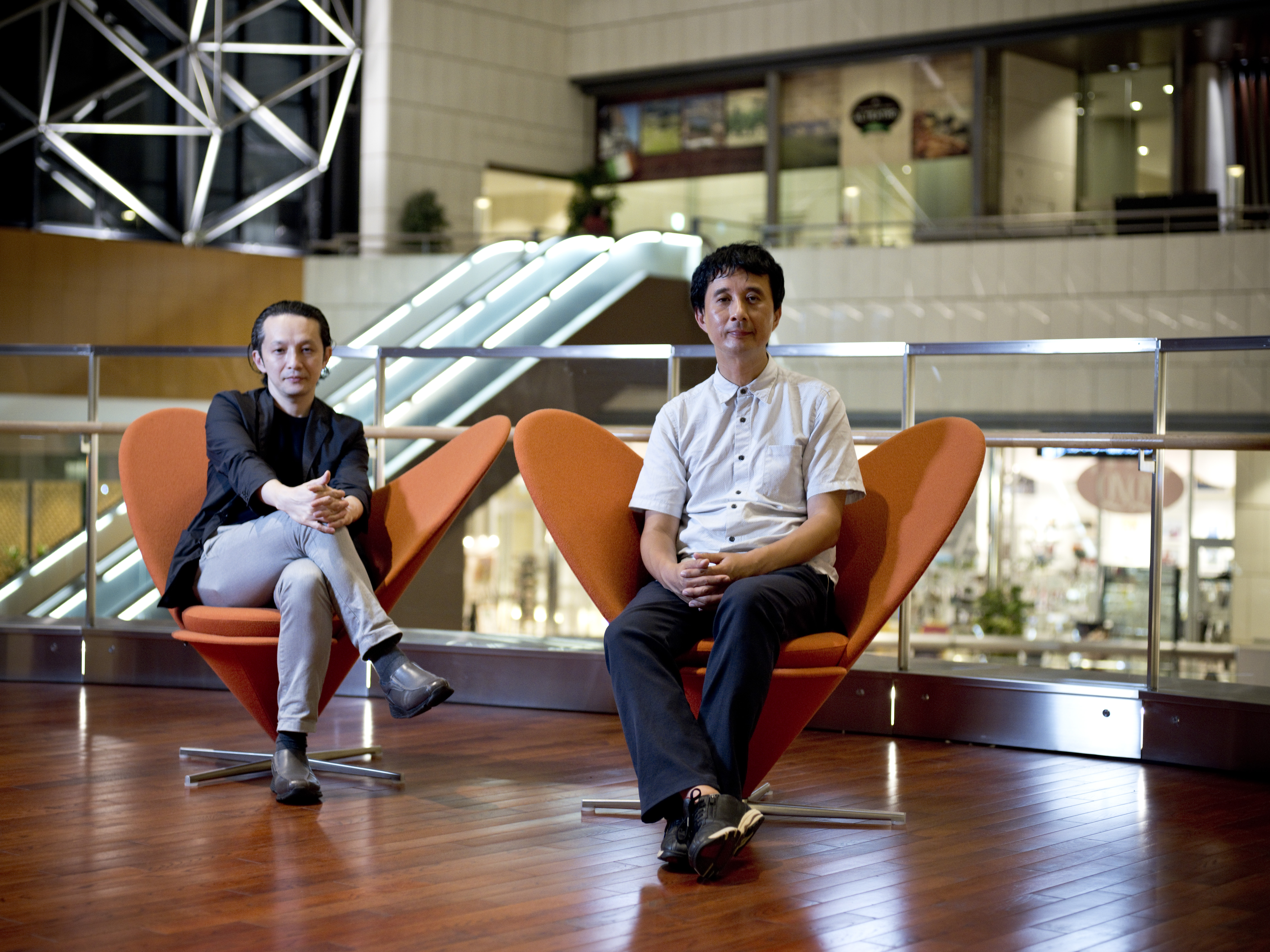

「アトレウス家」シリーズを手がけてきたドラマトゥルク・長島確さん(写真左)、建築家・佐藤慎也さん(写真右)(撮影:高岡弘)

アートプロジェクトを運営する人たちへの取材を通して、その言葉に、これからのアートと社会を考えるためのヒントを探るインタビュー・シリーズ。今回は、2010年より「アトレウス家プロジェクト」を展開している、ドラマトゥルクの長島確さんと建築家の佐藤慎也さんにお話を伺いました。

「アトレウス家」とは、古代ギリシャ悲劇に登場する家族のこと。民家や公共施設、都心から遠く離れた離島まで。さまざまな地域を転々としながら行われてきたこのプロジェクトでは、現代のまちに、その土地とは何ら関わりのない演劇の古典作品を投げ入れることで、家や住まい、暮らしのあり方を問うてきました。

演技の上手さを見せたり、物語に観客を没入させたりするような、一般の「演劇」とはかけ離れたその上演。場所との関係やチームづくりまで、そこには、劇場の外に出た演劇の可能性を徹底的に試してみる、実験精神が溢れています。お二人が目指す「考える演劇」とは何なのか? 東京アートポイント計画・ディレクターの森司と迫ります。

>〈前篇〉「「考える演劇」のために。実験と失敗が広げる、「まち」という名の劇場——長島確+佐藤慎也「アトレウス家」インタビュー」を読む

■チームビルディングは? 共有方法は? まちなかの演劇で試される、「メタな視点」と「長い時間」

森:さきほどの「構造」もそうですが、お二人の取り組みには演劇や現場に対して非常にメタ的なところがありますよね。ただ、その一筋縄では行かない考え方を、ほかのメンバーとどう共有するのでしょうか? アトレウス家には東京藝術大学の学生を含めいろんな人たちが関わっていますが、そのチームビルディングに関心があります。

長島:もともと僕は、佐藤さんや演出家の阿部初美さんと一緒に劇場作品を何年も作ってきましたが、ある種、そのときからメタ的なつくり方をしていたんです。メタ的というのは、つくり方自体に意識的だということですよね。

阿部さんの大切な考え方に、「役者が人形であってはならない」ということがありました。要はトップダウンで何かをするのではなく、一緒に考えてアイデアを出せないといけないと。そこで僕がドラマトゥルクとしてやるべき大事な仕事は、つねに誰かが何かを思いつく状態を温めることで、そのために、作品に関わる情報を広範囲にストックして、SNSなどを通じてみんなと共有していました。その方法は、いまも変わっていませんね。

《豊島区在住アトレウス家》(2011年)稽古の様子。(撮影:冨田了平)

——学生は、そうしたつくり方にすぐ反応できるものなんですか?

長島:学生は、はじめ何をやっているのかあまり分からず、とにかく見ているという感じだったと思います。ただアトレウス家では、初期から武田力さんと福田毅さんというプロの俳優にコラボレーターとして参加してもらっていて、それがすごく大きかった。

彼らがコンセプトや構造を理解し、それを空間に対してどう身体化するのかを、ガンガン試してくれたんです。すると、最初はそれをわけも分からず見ていた学生も、2年くらいが過ぎるころから、突然、何かができるようになる。そんな流れがありました。

森:「『現場をつくる』をつくる」というようなメタ的な手法には、劇場作品を手掛けるなかで蓄積してきたものが活きていたわけですね。

長島:とはいえ、やはり劇場から外に出たことは決定的に大きかったです。当時からリサーチやプロジェクトベースのつくり方はしていましたが、それは完全に劇場に最適化されたやり方だった。そのことごとくがまちに出たら通用しないことを、墨田で思い知らされたんです。そこでさきほどの、「構造」という考え方に行き着くのですが。その意味では、劇場も「構造」のひとつにすぎなかったわけです。

佐藤:それで言えば、まちに出たときに重要だったのは、現場の空間にメンバーみんなで長い時間いる、ということだったと思います。「いる」ことによって、僕らが何かを言わなくても、この空間ではこうすれば居心地の良さをつくれると、みんなが自然と身体的に獲得していった。「番組表」のアイデアもむしろそこから生まれたものでした。

長島:「いてみる」という感じですよね。

佐藤:豊島の公共施設でも、「稽古」と称してひたすらそこにいました。寝ていたりするだけだから、周りの人からは遊んでいるようにしか見えないんだけど(笑)。でも、それがやはり「稽古」でもあって、その空間が自分の家のように馴染むことで、今度はそれをどのように観客に体験させればいいのかも見えてくる。その意味で、墨田にしろ豊島にしろ、ひとつの場所を長期間にわたって使えるのはとても大きかったですね。

《豊島区在住アトレウス家》(2011年)。公共施設で「寝る」のも役者のパフォーマンスの一環として稽古した。(撮影:冨田了平)

■オルタナティブがスタンダードになった後、劇場を知らない新しい世代へのアプローチ

森:これまでのお話は、劇場で活動してきたお二人がまちに出たとき、いかにその場での振る舞いを獲得するのかということですよね。しかし、新しい世代には、そもそものスタートがまちなかで、劇場の経験がないプレイヤーも多いのではないでしょうか?

佐藤:そうですね。これは建築の話ですが、もともと僕が学生とアートプロジェクトに参加したのは、劇場の外で演劇をやることで、普通に建築をつくるのとは異なる視点を与えたいと考えたからでした。だけど、10年ほど経ったいまでは、そもそもリノベーションしか知らない学生も増えてきている。本来なら、一からの設計もリノベもできて、そのなかで「選ぶ」ということをしないと、建築家の職業は成り立たないのですが。

——演劇におけるまちなかと、建築におけるリノベ。どちらのジャンルでも、もともとはオルタナティブだった領域からスタートした世代が現れてきているんですね。

佐藤:同じように、劇場の「中」にも「外」にも、それぞれのメリットとデメリットがあります。それらを一度俯瞰したうえで、どちらかを選べる方が健全ではないかという思いがある。そこで、2018年からやっている「松戸市在住アトレウス家」では、そのコンセプトを「教育」として、劇場とまちを行き来する取り組みを行っています。

具体的には、「劇場」と「まち」、さらに「壁あり」と「壁なし」という要素を組み合わせた四パターンの上演をするんです。「壁」というのは、役者と観客のあいだの透明な壁、いわゆる「第四の壁」のことで、まちなかで観客を巻き込む従来のアトレウス家は「まちの壁なし」。ここにたどり着くまでのスタディとして、それ以外の三パターンを経てみるわけです。

《松戸市在住アトレウス家 勉強#1》(2018-)(劇場、壁あり)の上演の様子。(撮影:佐藤慎也研究室)

《松戸市在住アトレウス家 勉強#2》(2018-)(まち、壁あり)の上演の様子。(撮影:根本駿介)

——これまでデフォルトだったものにたどり着く前の、三段階を設けたと。

森:これはもう、全体を通して一種のワークショップ、育成プログラムですね。

長島:実際、アトレウス家を教材に使おうという話になっています。もうひとつ、学生や若いつくり手に感じる課題は、演出をどう身につけるのかということです。演出というのは、どんな時間をどんなふうに体験させるかということですが、これが藝大の学生なんかでも弱くて。でもそれは、教えるプログラムがないからなんですね。

たとえば、「ここで誰が出てくる」という段取りは付けられる。けれど、段取りだけでは足りなくて、本当に生きた上演にするためには、たくさんの稽古と、客観的なフィードバックが必要になる。それを松戸では、アトレウス家の初期メンバーである稲継美保さんがかなりじっくりやったのですが、そうするとやはり、学生たちは本番で化けたんです。段取りでたどり着けないところまで行った。

森:ただ、演技として上手いことと、冒頭の「考えさせる」こととは別で、上手いがゆえに考えさせないこともありますよね。そのバランスはどうするのですか?

長島:そこは演技だけの問題でもなくて、お客さんのいかたや、上演での文脈の運び方にも関わっています。その話で言えば、「戯曲」にも参加してくれた演出家の中野成樹さんと話していて、気づいたことがあって。彼は、アトレウス家の、観客を突き放すやり方には抵抗があって、観客の腑に落ちる瞬間を、上演の中にきちんとつくりたいというんです。

それを聞いて僕は、着地点の設定の仕方が違うと分かりました。僕は、体験したことの腑に落ちる瞬間は、上演の外であっていいと思っていて。三宅島なら、島でいろんなことを経験して、船で帰ったあとに何かを感じてもらえればいいと思うんです。

森:たしかに、腑に落ちさせないですよね。問いのまま、終わらせる。

長島:家に帰ったあとに、あの島のことを思い出す。むしろ、そういう瞬間が上演時間中には訪れないようにしているというか。そういう意識は、つねにありますね。

■演劇のレールを疑う。偶発的なものを受け入れる

森:お二人の場合、その追求のなかに、いつも「解体」というプロセスがあるように感じます。お二人は、何を解体して、何を作っているのですか?

長島:解体という意識はあまりありませんが、ただ、「演劇」を解体しているかというとそうではなくて、つくり方のルールのようなものを相対化しているんだと思うんです。演劇には、公演までの段取りや劇場の手配のようなレールがあって、一種の自動化が起きている。便利だし、必要でもありますが、無意識に身体化されたそのレールに対して、それだけじゃないよね、と。

森:じゃあ、積極的にクリエイションをしている?

長島:そういう意識もなくて……。石橋を壊れるほど叩き、壊れたあと「どうしよう」と考える、そんな感じに近いかもしれないですね(笑)。

——(笑)壊れるほど演劇を分析して、また、そこから組み立てる。

長島:アートプロジェクトや劇場の外で演劇をやるうえで、僕が大事なイメージソースにしているのは、環境音楽なんです。環境を排除せず、共存しようとする音楽です。演劇でも、普通はノイズと呼ばれてしまうものと一緒にいながら、ただの日常とは違うものをつくりたい。アトレウス家をやってよく分かったけれど、劇場って完全にノイズフィルタリングの装置ですから。そこから外に出たとき、仕込んだものと偶然的な要素とのバランスをどう考えるのか。偶発性をいかに受け入れるのか。そこに面白みを感じています。

■小さくてバラバラな、社会の実験場

森:改めてお二人には、2010年から始まって東京アートポイント計画にとても長く関わっていただいています。そこで最後に聞きたいのですが、アートポイントの取り組みにどんな良さがあるとお考えですか?

長島:それについては、いくつか明確に感じていることがあります。ひとつは、個々のプロジェクトのサイズが大きすぎないこと。これはとても大事なことで、大きくなればなるほど失敗が許されないので守りに入り、冒険・実験できなくなる。

もうひとつの良さは、プロジェクトの種類がたくさんあることです。何でも、「こうでなくてはいけない」という原理主義が一番怖いですよね。その意味で、個々のプロジェクトがバラバラに、丸くならずに尖っているべきだし、それぞれ偏っているのがいい。公共の事業として広くドアを開ける必要があるとき、このあり方が理想だと思うんです。

——たしかに、万人に受け入れられるものを目指すと、今度は肝心の活動自体がつまらないものになりそうですね。

長島:毒にも薬にもならないものにしかならないですよね。そのなかで、ひとつずつは小さいけれど種類がバラバラで、人によってすごく合うものとダメなものがある、だけど結果的には誰もがどれかには合うというかたちが、理想だと思うんですね。

同じことは時間軸にも言えて、ひとつのプロジェクトに複数のチャンスがあることも良かった。いろんな試し方ができて、一個がダメでもべつの方法で試すことができる。通年であることや、二年目や三年目があり得るということが用意されていることも、良かったと思います。

佐藤:僕は、アートポイント計画はアトレウス家だけではなく、ほかにもいろんな取り組みに参加させてもらっているけれど、実験を実験として評価してもらえることは、ほかにないものだと思います。そのうえで、実験を自己満足で終わらせることなく、その先につなげる回路をどうつくるのか。そこに、開拓の余地はあるのかなと思います。

実験することと、普及することには違う回路が必要というか。「としまアートステーション構想」(*以下、「としま」。)なんかは最たるものだと思っていて、先日、ある建築のシンポジウムで被災地のコミュニティの話題が出たのですが、オチはみんな「としま」で考えていたようなことなんです。だから、答えに近いところまではたどり着けている。あとは、その先の普及をどう考えるのかだと感じます。

長島:さらに言えば、アトレウス家を含むこうした活動が何の実験かと言うと、やっぱり社会のミニチュアのなかでの自治の実験だと思っています。アートプロジェクトもそうですが、演劇の良さは一人ではつくれなくて、複数でつくるということ。そこでは、完全独裁なのか、それともフラットな関係で行くのか、そういうことを試す小さな場がいつも出現している。

そうした場の存在は、いまの社会ですごく必要だと思うんです。実際の社会生活のなかでその実験をいきなりやると、キツいことになる。でも、演劇やアートでは、フィクションを使うことで、実験をするための、もうひとつのゾーンをつくることができる。いや、演劇やアートというものが、そもそもそういうゾーンのことなのかなと思います。

撮影協力:東京芸術劇場

Profile

長島確(ながしま・かく)

ドラマトゥルク/翻訳家

日本におけるドラマトゥルクの草分けとして、さまざまな演出家・振付家の作品に参加。近年は演劇の発想やノウハウを劇場外へ持ち出すことに興味をもち、アートプロジェクトにも積極的に関わる。

最近の参加作品/プロジェクト:『コジ・ファン・トゥッテ』『魔笛』(ともにニッセイオペラ2018)、『半七半八(はんしちきどり)』(中野成樹+フランケンズ、F/T17)『Double Tomorrow』(ファビアン・プリオヴィル×演劇集団円)、『←(やじるし)』(さいたまトリエンナーレ2016)、『ザ・ワールド』(大橋可也&ダンサーズ)ほか。

東京アートポイント計画では『墨田区/豊島区/三宅島在住アトレウス家』『長島確のつくりかた研究所:だれかのみたゆめ』など。

ドキュメントとして『アトレウス家の建て方』、『つくりかた研究所の問題集』(共編著)。共著に『〈現代演劇〉のレッスン』、訳書にベケット『いざ最悪の方へ』、『新訳ベケット戯曲全集』(監修・共訳)。 一般社団法人ミクストメディア・プロダクト(mmp)代表理事。中野成樹+フランケンズ所属。東京藝術大学特別招聘教授、座・高円寺劇場創造アカデミー講師。2018年よりフェスティバル/トーキョーのディレクターに就任。

佐藤慎也(さとう・しんや)

建築家/日本大学理工学部建築学科教授

1968年東京都生まれ。建築に留まらず、美術、演劇作品制作にも参加。『+1人/日』(2008、取手アートプロジェクト)、『個室都市 東京』ツアー制作協力(高山明演出、2009、フェスティバル/トーキョー)、『戯曲をもって町へ出よう。』コンセプト(中野成樹・長島確・矢内原美邦演出、2010)、「3331 Arts Chiyoda」改修設計(2010)、『アトレウス家シリーズ』(2010-)、『四谷雑談集』+『四家の怪談』つくりかたファンク・バンド(2013、フェスティバル/トーキョー)、「としまアートステーション構想」策定メンバー(2011-17)、「長島確のつくりかた研究所」所長(2013-16)、『←(やじるし)』プロジェクト構造設計(長島確+やじるしのチーム、さいたまトリエンナーレ2016)、『みんなの楽屋』(あわい〜、2017、TURNフェス2)、「東京プロジェクトスタディ2|2027年ミュンスターへの旅」ナビゲーター(TARL、2018)、「八戸市新美術館」建設アドバイザー(西澤徹夫建築事務所・タカバンスタジオ設計系共同体設計、2020開館予定)など。