「with コロナ」の時代における芸術文化と表現

新型コロナウイルス感染症の流行は、芸術文化の現場に大きな危機、変化をもたらしています。

本シリーズでは、各分野で活動されている方や識者に、現状や課題、今後の可能性などについて、様々な視点から、寄稿いただきます。

2020/10/09

コロナ禍のカニかまぼこたちのために──表象文化論学会シンポジウム「コロナ禍の文化と表現」

関西大学文学部映像文化専修教授

門林 岳史

~シリーズ「with コロナ」の時代における芸術文化と表現~

新型コロナウイルス感染症の流行は、芸術文化の現場に大きな危機、変化をもたらしています。

本シリーズでは、各分野で活動されている方や識者に、現状や課題、今後の可能性などについて、様々な視点から、寄稿いただきます。

2020年8月7日、表象文化論学会オンライン研究フォーラム2020の一環として、シンポジウム「コロナ禍の文化と表現」を開催した。オンライン研究フォーラム自体、新型コロナウイルス流行により大学キャンパスに集まって通常の大会を開催することができないという状況のなか、学会の研究交流活動を絶やさないために企画したものだった。なので、幅広く思想や芸術を研究する学会としては、コロナ禍における芸術や文化の状況をシンポジウムのテーマとして据えるのは自然な流れだった。シンポジウムの詳細な報告は後日、表象文化論学会のウェブ・ニューズレター『REPRE』に掲載されるはずだが、ここではシンポジウムの企画を担当した者としての雑感を書きとめておきたい。

コロナ禍における芸術や文化全般の状況としてまず思いあたるのは、そもそも劇場、映画館、ミュージアムなどの文化施設を開館することができない、あるいは開館するとしてもかなり条件が制約されざるをえないという苦境だろう。日本においては、2020年2月26日に政府がイベント自粛を要請して以来、全国のほとんどの文化施設が休業を余儀なくされた。その状況は、およそ緊急事態宣言が5月25日に全国的に解除されて以降、段階的に緩和されてきているが、主催者の社会的責務においても個々の観客の心理においても、何の制約もなしに自由に観劇や美術鑑賞を楽しむことができる状況まで回復するにはまだまだ時間がかかりそうである。

こうした社会状況を受けて、文化活動を支援するためのクラウドファンディングや署名活動などが様々な業界において展開されている。とりわけ、それぞれ3月から4月頃に発足した3つの業界の運動「#SaveOurSpace」(音楽)、「SAVE the CINEMA」(映画)、「演劇緊急支援プロジェクト」(演劇)が合流し、5月下旬より「#WeNeedCulture」としてロビー活動も含めた様々な行動を展開していることはよく知られているだろう。

他方では、多くの芸術ジャンルがオンラインに表現の場を見出したことも顕著な流れとしてある。世界中の劇場が過去の公演記録や新しいプロダクションをオンラインで映像配信し、世界中の美術館やギャラリーが様々な形態でのオンライン・ビューイングやヴァーチャル・ツアーを実施している。ある意味では世界中の文化施設が物理的距離なしに自宅からアクセス可能となり、緊急事態制限下で外出がままならないなか、そうした映像に媒介された鑑賞経験に日夜忙しく興じていた者もたくさんいたに違いない。また、一時期話題になったZoom演劇をはじめとして、オンライン空間のメディウム的特性を活かした新たな表現も様々に発表されている。

すなわち、現実の物理的な空間としての劇場や美術館などで表現活動が行えない状況に対して、一方では社会的支援がなされ、他方では代替の表現の場としてオンライン空間に活路が見出されている、とそのように状況を整理することができるだろうか。この場合、現実の空間での表現が本来的であり、オンライン空間での表現はあくまでその代替物、多くの場合は劣化したコピーにすぎない、と捉えるのかどうかがひとつの問題となる。シンポジウムの席上で登壇者のひとりである江口正登が参照したように、演出家の宮城聰は自身が芸術総監督を務める静岡県舞台芸術センターのオンライン・イベント「くものうえ⇅せかい演劇祭2020」開幕にあたってのメッセージで、オンライン演劇を「カニが手に入らないときのカニかまぼこ」になぞらえた。すなわち、オンライン演劇(カニかまぼこ)は、劇場での舞台公演(カニ)が鑑賞できないときの代用品であって、両者は似て非なるものである、というわけである。が、この比喩には、そのようなオリジナルとコピーの関係性を指し示すだけにとどまらない興味深い点がある。カニかまぼこが、カニのイミテーションであるにとどまらず、独自の味覚として進化を遂げるかもしれないではないか。

カニかまぼこの秀逸な喩えはシンポジウム当日になって江口の指摘により初めて知ったのだが、思い返してみればシンポジウム「コロナ禍の文化と表現」を企画立案する段階から私が関心を持っていたのはこうした問いであったように思う。ハコを開けられないという苦境はたしかに憂慮すべきことであり、それに対する社会的支援は絶対的に必要である。また、ハコを開けられない当面のあいだ、その代替物としてオンラインで表現活動の場が与えられるのは、表現者と鑑賞者の双方にとってありがたいことだ。だが、そのオンラインでの表現形態が、本物にはなりえない模造品でしかないのであれば、あまりに鬱屈とした雰囲気が漂ってしまう。本物とその類似物、オリジナルとコピーという硬直した図式を抜け出て、コロナ禍の表現に新しい可能性を見出す視点はありえないものか。そうでないとこの長く続くコロナ禍を、本来性が否定された消極的な時代としてしか捉えられなくなってしまう。むしろ私としては、この時代だからこそ独自の進化を遂げたカニかまぼこたちを余すことなく味わいつくしたい。そして、同じことはオンラインでの表現形態のみならず、様々に制約された状況での劇場公演や展覧会についても指摘しうるのではないか。

このような発想の背景には、私がそもそもメディア研究者として、テクノロジーを用いた芸術表現に関心を抱き続けてきたということもあるだろう。それとともに、危機の時代に生まれてくる芸術表現を注視したいという関心が、シンポジウム企画立案の強い動機となっていた。シンポジウム登壇者それぞれの報告は、そうした期待に力強く応えてくれた。すでに名前を挙げた舞台芸術研究者の江口正登は、様々な事例を挙げながらオンライン演劇におけるライブ性をどのように捉えるべきか批判的に検討した。ライブであることとは、第一義的には演者と観客が同じ時間に同じ空間に居あわせることであり、舞台芸術の存在論的な成立要件であるように思われるが、テクノロジーに媒介された経験が様々なかたちで遍在している現代において、このような一義的なライブ性は自明なものではなくなっている(例えば「ライブ・レコーディング(recorded live)」という撞着語法!)。のみならず、現在のパフォーマンス研究においては、「ライブ性」を舞台芸術の本質的な要件とは捉えず、むしろ歴史的に偶有的な術語とみなす観点も提出されているという。とするならば、オンライン演劇は、本来の演劇の類似物というよりは、なにが演劇を演劇たらしめているのか、その存立基盤を揺るがす実践とすら言えるのではないか。

中国ドキュメンタリー映画研究者の秋山珠子は、「扉と壁」というモチーフのもとで中国のインディペンデント作家たちの現況を報告してくれた。秋山によれば、中国の非公式芸術は、新型コロナウイルス流行以前から、ある種の自己隔離状態においてのみ活動が許されていた。そうした状況を秋山は、中国の伝統家屋である四合院に喩える。すなわち、四方を壁で囲まれ、認められた者だけが扉の中に入ることができる、そうした環境のもとでの活動のみが当局に黙認されてきた、というのである。秋山が参照したドキュメンタリー映画『映画のない映画祭』(王我監督、2015年)では、2014年の第11回北京インディペンデント映画祭においてこうした暗黙の了解が破られ、警察が壁に梯子をかけて会場に立ち入り、映画祭が中止に追いやられてしまう様子が描かれている。このようにもともと外の世界から隔離された場所でしか活動できず、なおかつその場所の安全もいつ脅かされるか分からないという状況を生きていたからこそ、中国のインディペンデント作家たちはコロナ禍においてもたくましい。彼女たち、彼らが早々とオンライン環境に新たな表現の場を見出し、自己隔離しながら世界中のネットワークと交流し、活動を継続している様子を秋山は紹介した。

ブリュッセル在住のアーティスト、奥村雄樹は、日本よりもはるかに厳しいヨーロッパのロックダウン状況下で、ある意味での自己隔離状況にあった時期の自身の活動やそのなかで考えたことを、大量に開いたウェブブラウザーのタブを高速で切り替えながら報告してくれた。作家であると同時にコンテンポラリー・アート関連の翻訳の仕事も多数手がけ、ヨーロッパに暮らしながら日本と北米の関係者とも仕事をしている奥村にとって、パソコンの画面という同一平面上で、あらゆる物理的な場所がインターネットを通じて等距離でつながる環境は、むしろ快適だったという。とりわけ報告のなかで印象に残ったのは、奥村が自分のツイートから引用した「三隔」という言葉である。すなわち、日本では政府が提案した三密という標語が流行語のようになっていたが、3つの密(密閉・密集・密接)を避けるという消極的な表現よりも、隔離(quarantine)・間隔(social-distancing)・遠隔(remote work)の3つの隔を実践するという積極的な表現のほうがよいのではないか、という提案だ。新型コロナウイルス流行下の状況を積極性という極において捉えるこうした発想は、同じく奥村が自分のツイートから引用した以下の言葉を読むとき、さらに意味深長である。

「ロックダウン下の日々が僕にとって快適だったのは個々人の生きる世界がひとつの内閉的な「囲み」であり個別の生の間には「のがれられない隔たり」があるという(僕が考える)普遍的な現実が「隔離・間隔・遠隔」という形で社会に「実装」されたからかもしれない。」(2020年6月9日のツイートより)

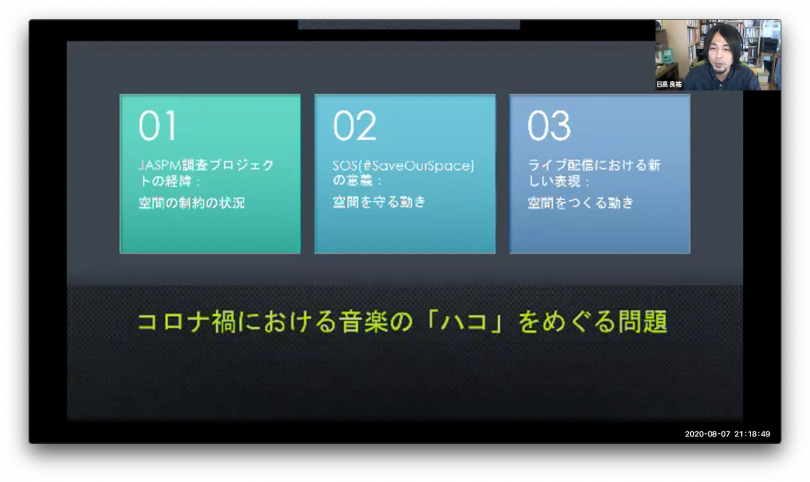

最後にポピュラー音楽研究者の日高良祐には、自身が関わっている「新型コロナウイルスと音楽産業JASPM緊急調査プロジェクト2020」について報告していただいた。日本ポピュラー音楽学会(JASPM)が2020年4月上旬に開始したこのプロジェクトは、日本の人文系学会による新型コロナウイルス流行に対するリアクションとしては最もすばやい動きのひとつである。具体的な調査は、小規模の事業体を中心とした音楽の「ハコ」(ライブハウス、クラブなど)の関係者へのアンケートと聞き取りによって進められた。そのなかで分かってきたことは、コロナ禍による苦境は、ハコの運営者やハコに出演するアーティストだけでなく、音響・照明スタッフ、ハコのなかの物販や飲食業、さらにはハコの大家さんなど、非常に広範囲にわたってハコを支える仕事や文化──「ミュージッキング」(クリストファー・スモール)──に及んでいるということである。とりわけ、音楽のハコがフリーランスやアルバイトのスタッフに大きく依存する事業構造になっているために、ハコに関わる様々なアクターの末端に及ぼす影響は大きく、そのことがハコを支える「生態系のようなもの」、さらにはそれが育成するコミュニティ感覚を揺るがしていると日高は指摘した。他方では、オンライン環境への移行は音楽業界でも進んでいて、いくつかのハコがライブ配信の試みをしているものの、そこにも「ZAIKO」、「PIA LIVE STREAM」(ぴあ)、「Streaming+」(イープラス)といった大手事業体が参入してきて覇権争いがすでに始まっているという。こうした動きもミュージッキングの一部と言えるだろうが、私としては、小さな事業体をさらに劣勢に追いやり、その末端を疲弊させる構造を加速させるように思えてならない。

たしかに状況は厳しい。だが、この危機の時代はいったいいつ始まったのか。ディスカッサントとしてシンポジウムに加わった社会学者の毛利嘉孝はそのように問いを投げかけた。実際、ライブ配信業界における覇権争いのような状況は、コロナ禍において初めて起こったのではなく、むしろそれ以前から進行していた動きが新型コロナウイルス流行によって加速されたと捉えるほうが適切だろう。そして、言うまでもなく世界規模での感染症の流行自体、その大きな要因は新しい病原菌の発生という自然現象よりもむしろ、人とモノの移動を加速させるグローバル資本主義のほうにある。その意味では、表現の場所が現在抱えている苦境も、コロナ禍の終焉とともに収束するのではなく、その後もかたちを変えながら継続すると捉えるべきだろう。危機の時代を一過性のものとして耐え忍ぶのではなく、そこから生まれてくる新しい表現に目を向け、可能な支援をすることは、だからこそなおいっそう欠かせないように思うのだ。

関連記事:シリーズ「with コロナ」の時代における芸術文化と表現

- 東京一年目のコロナ

高嶺 格(美術家/多摩美術大学彫刻学科教授) - コロナ禍で舞台をつくること

山口佳子(特定非営利活動法人アルファルファ 代表理事、アートマネージャー) - コロナ禍の映画産業

市山 尚三(東京フィルメックス・ディレクター/映画プロデューサー) - 共演者に伝染(うつ)さない?

宮城 聰(東京芸術祭総合ディレクター、SPAC-静岡県舞台芸術センター芸術総監督)