東京芸術文化創造発信助成 芸術創造環境の向上に資する事業【長期助成】【単年助成】活動報告会

アーツカウンシル東京では、平成25(2013)年度より、「芸術創造環境の向上に資する事業」に対する支援を行っています。芸術創造環境の現状と課題を捉え、課題解決に実践的に取り組む、分野全体を広く見渡した活動を対象とし、アーティストや芸術分野におけるさまざまな創造活動の担い手の人材育成事業や、アーカイブの新たな在り方を実践する事業、芸術の普及に寄与する手法を開発する事業などを支援してきました。ここでは、助成対象となった団体にご登壇いただき、その取り組みの成果や課題、アイデア等を共有する報告会をレポートします。

2025/03/11

第1回「芸術創造環境のアレコレについて、新たなアイデアを探るラウンドテーブル」(後編)

会場の様子 (photo:kabo)

会場の様子 (photo:kabo)

開催日:2024年12月26日(木)19:00~21:00

開催場所:アーツカウンシル東京

対象事業:

・「Terra Co. ダンスリサーチプログラム」

(東京芸術文化創造発信助成【単年助成】令和4(2022)年度)

・「Nextream21 かつてなく自由にダンスを名乗るための煙が立つ会」

(東京芸術文化創造発信助成【長期助成】令和5(2023)年度から令和7(2025)年度まで(3年間))

・舞台芸術をめぐる言説を発信するプラットフォーム形成プロジェクト『紙背』第二期

(東京芸術文化創造発信助成【単年助成】令和5(2023)年度、令和6(2024)年度)

報告団体・登壇者[報告者]:

株式会社クラネオ

平原慎太郎(ディレクター)

町田妙子(制作者)

一般財団法人 六行会「Nextream21 かつてなく自由にダンスを名乗るための煙が立つ会」

塚原悠也(代表ディレクター)※オンライン参加

花光潤子(プロデューサー)

『紙背』編集部

山﨑健太(『紙背』編集長)

大川智史(『紙背』編集部 バックオフィス、オンライン担当)

ファシリテーター:森山直人(演劇批評家、多摩美術大学 美術学部教授)

グラフィックファシリテーター:清水淳子

司会進行:水野立子(活動支援部助成課 シニア・プログラムオフィサー)

※事業ページはこちら

【後編:報告会レポート】

グラフィックファシリテーター・清水淳子、ファシリテーター・森山直人(photo:kabo)

グラフィックファシリテーター・清水淳子、ファシリテーター・森山直人(photo:kabo)

場がない・文脈が見えない・身体の可能性

第2部では、第1部の3団体による報告内容を踏まえ、森山直人によるファシリテーションのもと参加者も交えたディスカッションの時間となった。

ファシリテーター:森山直人(photo:kabo)

ファシリテーター:森山直人(photo:kabo)

森山は、本報告会のテーマともなっている“創造環境”はそもそも何のためにあるのか?という疑問を投げかけつつ、3つの助成事業はそれぞれの方法でこの疑問に対して、「それは未来を切り開くためにあるものだ」という応答をしていたのではないかと分析した。

「Terra Co. ダンスリサーチプログラム」は、アーティストとしてどう自立できるか?学ぶ場をどう提供するか?

「Nextream21 かつてなく自由にダンスを名乗るための煙が立つ会」は、ダンスの停滞をどう打ち破るのか?

『紙背』は、批評が停滞している現状をどうすれば改善できるか?

それぞれの地点から課題を掲げ、芸術が社会と接続し発信し続ける創造環境を創り出そうと挑んでいる。

さらに森山は、3事業全てに共通した問題意識として“場がない”という点が挙げられていたことを指摘し、「同じことを考えようとしていた人が集まる場がない」と言えるこの状況は、“学ぶ場がない”ことにも関係しているのではないかと続けた。かつての京都芸術センターの喫煙所が、美術・音楽・演劇・ダンスの多分野で活動する人たちが出会う場としても機能していたことを例に挙げ、1960年代の草月ホールはもしかすると巨大な喫煙所だったのかもしれないと思いを巡らせた。

「“もっとめちゃくちゃできる”という塚原さんの素敵なアジテーションがありました。そうできるのはいいんですが、めちゃくちゃやった後で誰も突っ込んでくれる人がいないのは非常に寂しい状況なわけです。“もう2度とめちゃくちゃなんかしない”と思ってしまわないために、六行会さんはあえてコンペティティブな状況をつくった。そして、こんなめちゃくちゃなこともできる、めちゃくちゃな人を孤立させないという仕組みをつくっているのかなと思いました。」

ファシリテーター:森山直人(photo:kabo)

ファシリテーター:森山直人(photo:kabo)

続いて、“文脈が見えない”という点についても言及した。文脈が見えない状況が、「Terra Co. ダンスリサーチプログラム」が危惧するアーティストの孤立を引き起こしているのではないかと述べ、『紙背』においてはまさに文脈化の機能を持つ批評をどう成立させるか、という点に対する取り組みであると解釈を示した。現在の創造環境が文脈にアクセスできない・文脈をつくりづらいという状況であるとするならば、その原因はどこにあるのか、と森山は問いかける。

「例えばアングラ演劇の時代に1番強かったのは文学。三島由紀夫をギャフンと言わせることで文脈をつくっていくというようなこともあった。今そういう文脈がつくりにくいとすれば何故なのか。それは持続可能性という問題との関係があるのではないか。」

最後に、身体性というキーワードにも注目した。「Nextream21 かつてなく自由にダンスを名乗るための煙が立つ会」の紹介の中で塚原が述べた、実はあらゆるジャンルのアーティストが身体性に興味を持っているという点に触れ、本報告会にも多くの人が集まっていることにも希望を見出しながら、この場を大事にしながら未来へと進むことの重要性を指摘した。

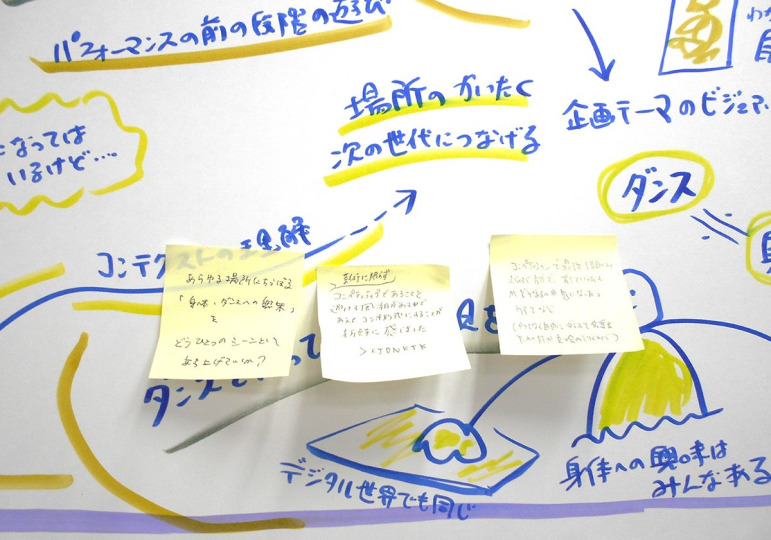

グラフィックレコーディングの様子(photo:kabo)

グラフィックレコーディングの様子(photo:kabo)

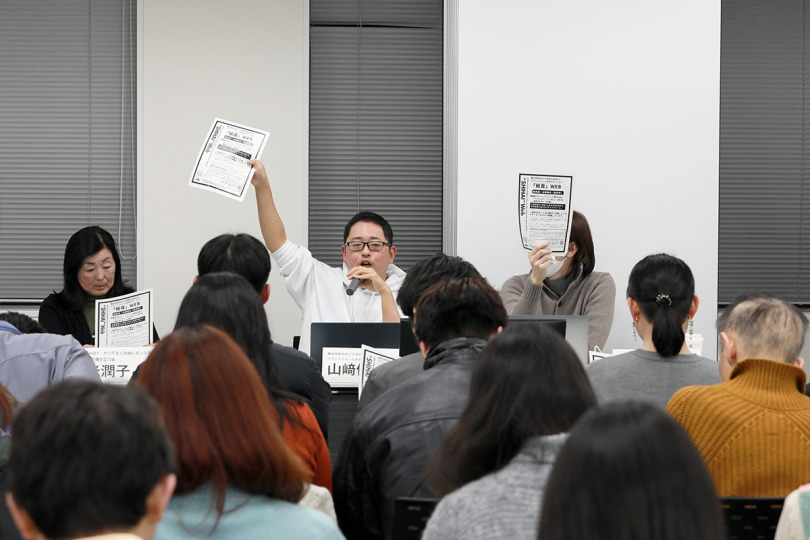

3団体相互の質疑応答

ファシリテーターの森山によって、3事業を俯瞰した時に見えてくる共通項や議論のポイント、そこから見えてくる創造環境の現状とこれからについて整理された後は、各団体から他の団体へ投げかけた質問が紹介され、それぞれが応答した。

登壇者(左から):山﨑健太、大川智史(photo:kabo)

登壇者(左から):山﨑健太、大川智史(photo:kabo)

■『紙背』からクラネオ、六行会への質問

「紙背のような批評のプラットフォームと一緒にやれることはあると思いますか?何ができると思いますか?」

クラネオ 平原

「自分は振付家なので、自分の作品と批評は切り離せない。さらにカンパニーでもあるので、自分の作品に関わったダンサーがどのような評価を受けるのかも大切。だから批評を必要とする責任があると個人的には思う。しかし一方で若い頃は、アーティストである自分よりも批評家の方が高い地位にあるように感じられ、関係性は良くなかった。現在の方が健全で、批評家やライターとのきちんとしたコミュニケーションがあった上で作品が批評されているため、自分から切り離して批評を批評として受け取ることができる。さっきの紹介を聞いても本当に同感するし、うちの団体だったら何ができるのかなと考えていた。

自分たちの創造活動を批評から把握していくのはとても重要。世界の流れの中で日本はどのような発展をしてきたのかを知った上で創作することは、自分自身も必要性を感じている。」

登壇者:町田妙子(photo:kabo)

登壇者:町田妙子(photo:kabo)

クラネオ 町田

「我々の事業では、アーティスト自身が批評的な知識を持ち、自身で自分の作品を批評することも必要だと思ったのでライターの高橋彩子さんを講師に招いた。また、若いアーティストには批評家やライターと良い関係性をつくってもらいたい。育成事業では両者が出会える機会を設けることが必要だと思う。」

塚原は平原に呼応する形で批評家とアーティストの関係性について述べた。

六行会 塚原

「たまに90年代のジャパニーズヒップホップを聞く。そこではラッパーがやたらと批評家を批判している。この時代に一体何があったんだと思うが、聞いていてすごく楽しい。そういう関係性もありなのだろうと想像できる。

自分はKYOTO EXPERIMENTにもディレクターとして関わっていて、そこではこちらから原稿料を支払いした上で批評を書いてもらうようお願いしている。本来は不健全なのではないかとは思っている。しかし、そうしないと批評が出てこない現状があり、それでも批評家の方は我々にとって耳が痛いこともきちんと書いてくれるので、その不健全さを少しは緩和させてくれている。

ただ、予算から支払って批評を書いてもらうことが可能になると、お金のある人や組織しか批評が残せなくなる。例えば広告を兼ねたインタビュー記事をメディアに出すには3万円くらいする。広告としては大変ありがたいし、面白い発想だなと思うが、結局は資金力の差に拠ってしまう。」

登壇者(左から):平原慎太郎、塚原悠也、花光潤子(photo:kabo)

登壇者(左から):平原慎太郎、塚原悠也、花光潤子(photo:kabo)

■クラネオから六行会への質問

「1年目から3年目を通して選抜していくステップをつくっていることで、もう1つ審査し運営する部署があるような印象を受けました。育成としての側面はどういうところに感じていらっしゃるのでしょうか。受賞や選考の基準はどんなものでしょうか。」

六行会 花光

「それぞれ全く違った視点、経歴、世界観を持った3人のディレクターが審査するので、判断が一致する場合もあるし、その基準すらもバラバラな場合がある。しかし、それが新しいダンス表現を生み出していくための切り口になるのではないかと思っている。だからこそ、これまでのコンテンポラリーダンス作品としての基準をあえて持たないようにしている。」

六行会 塚原

「僕はダンスや劇場のコンテクストで創作をしてきたので、他の視点を持つディレクターもいたことで、自分自身にもバイアスがあるんだと気づいた。自身のグループのcontact Gonzoもそうだったが、ダンスじゃない、アートじゃないと言われてきた。なので、むしろそれを楽しめる人、言い返せる人を選んだ。また、特に最初の審査は完成した作品を審査するというわけではない。2年目3年目があると思って、どういう過程で登っていくか、その未知数にかけるという審査だった。」

会場の様子(photo:kabo)

会場の様子(photo:kabo)

■クラネオから『紙背』への質問

「批評が無くなった舞台業界はどうなってしまうと考えますか?」

『紙背』 大川

「批評が無くなると、思考や対話の交換が無くなってしまうと考える。今は映像技術が発達して、公演の記録映像を残す動きも盛んになっている。しかし、映像が残せない時代の舞台芸術シーンについてその時代を生きていなかったのにもかかわらず、そこに居たかのように私たちは知っている。それは言葉で語り継がれてきたということ。逆に、映像だけが残って、言葉で語り継がれることがなくなってしまった時に、その空気感や、実践されていたプロセスも含めたアーティストの思考や挑戦、目指していた社会課題がきちんと後世に伝わっていくのか、というのは疑わしい。批評の役割は、そういった当時の空気感や、作品と社会、または人と人との間でどういう意思や思考の交換が発生していたのかを伝えるメディアだと思っている。

先ほど紹介したサポーター制度は、クラウドファンディングのようなリターンがあるわけではなく、批評の場が必要だと思う方はご支援ください、とだけ呼びかけている。最近特に、アーティストだけでなくスタッフも含めて、舞台芸術に関わる人々が消費され続けているのではないかと感じている。ご支援をいただく中で、消費されない舞台芸術の文化を共に一緒につくっていくための実験なのかなと考えるようになった。」

会場の様子(photo:kabo)

会場の様子(photo:kabo)

■六行会から『紙背』への質問

「活動を持続させるためのモデルケースはありますか?」

『紙背』 山﨑

「先ほど言ったとおり、持続のためのモデルはない。この形で持続するのは最初から無理だと思ってやっているので、この助成期間はひとまずやって、意義を示し続けることが大事だと思っている。先ほども塚原さんの話に出てきたように、金銭のやり取りを前提とし、アーティストからの依頼で書く批評は、本来的には不健全だと思う。しかし、そうしないと批評が出てこないからそういう動きをアーティスト自身がしなくてはいけなくなってくる。フェスティバルも同様だが、アーティスト本人が依頼するよりはまだ健全。さらにアーツカウンシルのような助成機関など、より直接的でない団体が批評を発信するような仕組みができると健全性も保てると思っている。もちろんこれは同時に批評家の倫理の問題でもあり、アーティストとの関係性にもよるのでうまくいかない場合もある。」

会場の様子 (photo:kabo)

会場の様子 (photo:kabo)

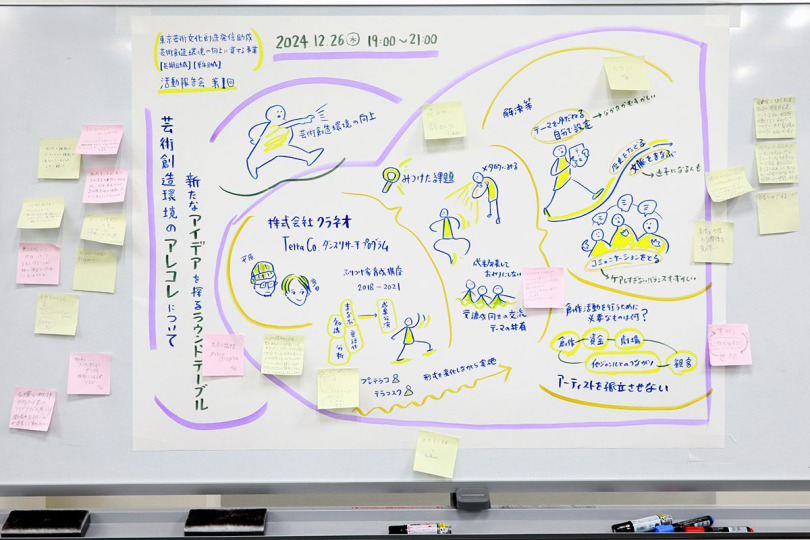

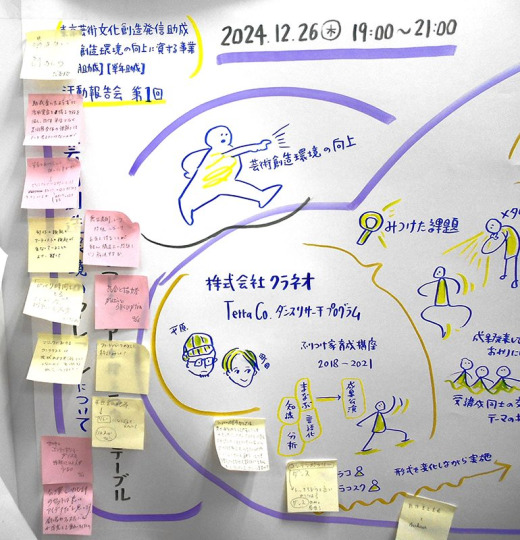

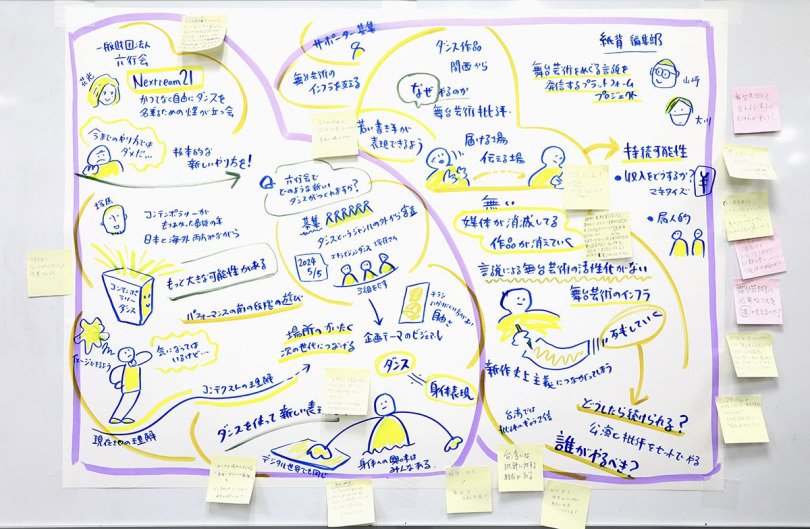

グラフィックファシリテーターより−多角的な視点による意見や考察

観客からの質疑応答に進む前に、グラフィックファシリテーター・清水よりここまでの内容についてまとめがあった。1つの回答や話の中に現在や未来の視点が共存していることや、俯瞰的な視点からマクロな視点まで、多角的な意見や考察が行われていると、模造紙に描かれた絵を示しながら説明があった。休憩時間に参加者が貼ったポストイットには、それぞれのアイデアや自身の現場からの意見などがあり、登壇者の話を聞いていただけではなく、積極的な参加の姿勢も示していた。

グラフィックファシリテーター:清水淳子(photo:kabo)

グラフィックファシリテーター:清水淳子(photo:kabo)

寄せられたコメントの一部抜粋:

クラネオの事業について

参加者のコメントが貼られたグラフィックレコード(photo:kabo)

参加者のコメントが貼られたグラフィックレコード(photo:kabo)

- 違うジャンルのアーティスト同士で一つの作品を作る際、互いのジャンルについて感覚で理解するのではなく、その文脈から理解しないとコミュニケーションが深まらず、共に作品をつくりづらいのかもと思いました。

-資金を集めるのは誰の仕事か?ビジュアルアーツ分野におけるギャラリーの様な機能(発表の場、資金の提供)をどうつくるか。

参加者のコメントが貼られたグラフィックレコード

参加者のコメントが貼られたグラフィックレコード

六行会の事業について

-芸術に限らずコンペティティブであることを避ける風潮にある中で、あえてコンペ形式にすることは新鮮に感じました。

-あらゆる場所に散らばる「身体・ダンスへの興味」をどうひとつのシーンとして立ち上げていくのか?

参加者のコメントが貼られたグラフィックレコード

参加者のコメントが貼られたグラフィックレコード

紙背の事業について

-現場のクリエーターが批評家を本当に必要としている?

-舞台芸術に必要なことを誰が支えるのか?

-批評はアーティストからすると、「見てもらえた」という証拠のような存在。書かれた評にはエネルギーがあり「ありがとう」という気持ちになる。

参加者のコメントが貼られたグラフィックレコード(photo:kabo)

参加者のコメントが貼られたグラフィックレコード(photo:kabo)

ファシリテーターと登壇者のトークや参加者との意見交換について

- “消費されない”という言葉はよく聞こえてきますが、肯定的に言うとどうなるのか?それによって創造が起きるのか?

-若手批評家の失敗を受け入れられる場は?

-身体言語は、文学の中にも 絵画の中にも 音楽の中にも生まれている

-アーティスト同士のコミュニティって片寄りがち?結局、拡張されない?

-アーティストにとって必要なたまり場。ダンスについて語り合う場があるといいな。

![]() 参加者のコメントが貼られたグラフィックレコード

参加者のコメントが貼られたグラフィックレコード

参加者との質疑応答

参加者の様子(photo:kabo)

参加者の様子(photo:kabo)

会場の様子(photo:kabo)

会場の様子(photo:kabo)

最後の質疑応答の時間では、時間ぎりぎりまで感想や問いかけなどがあった。本報告会では音楽や美術分野からの助成事業の報告はなかったが、当該分野のアーティストからも、共通する課題があり興味深く捉えられたという感想があった。

第1部で「資金や創造活動の場がない」という共通課題がある中で、孤独を抱えながらなんとか継続して活動するアーティストもいることを考えると、支援の対象と実態にズレがあるように感じた、というパフォーマーの感想や、「資金調達」は大きな課題のため、個々で立ち向かうのではなく、今の時代に沿った仕組みづくりが必要なのではないか、という美術分野からの意見があった。

舞踊批評家からは、新しい身体言語をつくるには10年単位の時間が必要とされるため、ダンサーだけではなくそれを支える創作環境が必要になること、また国内において批評の場がないという状況はかなり前から変わらず、現在はむしろ、ネットの発展により書く場が開かれ、個人の力が拡大できる状況になったので、それを生かす方法を考える必要があるのではないか。そこにサポートは当然必要になってくるだろう、という提案もあった。フリースペースの運営者からは、利用者がひとつのジャンルに固定してしまわない工夫や、発表の場を開くために低めのレンタル料の設定や、アーティストが参加しやすいフェスティバルの開催への取り組みといった紹介があった。

会場の様子(photo:kabo)

会場の様子(photo:kabo)

登壇者からのメッセージ

登壇者(左から):平原慎太郎、町田妙子、花光潤子、山﨑健太、大川智史(photo:kabo)

登壇者(左から):平原慎太郎、町田妙子、花光潤子、山﨑健太、大川智史(photo:kabo)

最後に、3団体から一言ずつメッセージを述べて本報告会は終了となった。

平原:自分たちの時間とお金を消費して作品を商品化し、それを観てもらわないと助成金がもらえない、と言う状況が蔓延している。一方で、自分が目指したいものを目指せていた時代のことを羨ましいなと思う自分もいる。消費されないダンスを創造する環境をどうやったら守れるのか、つくれるのかを考え続けるべきであり、そのためには制度設計を再考しなくてはいけない。実はこの話題は昔からずっと続いている。助成金のシステムや書類の量などが、実際のところハードルになっていて、作品が消費に追い込まれてしまう。この循環を変えたい。自分は育成事業をやる義務はないが、やらないと環境は変わらないと思い取り組んでいる。育成事業の中で、そういう課題にアプローチできる人間を育てたい。つまりこれは環境をつくっているということになるのだと思う。

塚原:僕も平原さんと同じ問題意識を持って活動してきた。しかし方法論は全然違っている。公演という形式を一切やらない、単独公演もやったことが無い、助成金も申請しないというスタイルは、どうサバイブしていくかを全て考えた結果だった。お金が無いのは本当にそうで、お金がない時に僕らがやってきたのは、例えば劇場の照明には触らないので管理人件費は削ってくださいと交渉して、蛍光灯を5本減らすなど。それで実際に20万削減できた。当時は4人で活動していたので、ギャラが1人当たり5万円増える。5万円増えると、その分生活は少し楽になる。そういう風にしてやってきた。場所や時間帯についても、稽古は公園や夜中に行うなど、そのような要素が結局は表現にも影響して、自分たちだけの表現にも繋がっていった。これは本当にニッチな方法かもしれないが、そういう可能性があることも伝えていきたい。

山﨑:僕は演劇を見始めて20年ぐらい、批評家として活動し始めて10年ぐらいだが、このクソみたいな状況は自分と上の世代が引き起こした結果だと思っている。その責任をきちんと引き受けて、未来をどうやって切り開くかということをこれからも考えていきたい。

本報告会で紹介された3つの事業は、それぞれが芸術創造環境の向上を目指しつつ、異なるアプローチで課題に挑むものであった。クラネオの「Terra Co. ダンスリサーチプログラム」は、自立したアーティストの育成を目指し、学びやフィードバックを重視した仕組みの構築を目指した。六行会の「Nextream21 かつてなく自由にダンスを名乗るための煙が立つ会」は、ダンスの停滞を打破し、新しい表現を模索するため、他分野のアーティストを巻き込む革新的なプロセスを試みている。『紙背』編集部による「舞台芸術をめぐる言説を発信するプラットフォーム形成プロジェクト」は、批評を通じて舞台芸術の文脈化や活性化を図る。それぞれの地点から望む未来を切り開くため、各事業を通して行われた試行錯誤を共有したことで、分野を問わず大きく横たわる共通の課題も見ることができた報告会となった。助成事業の報告は、舞踊と演劇分野からだったが、多分野からさまざまな立場の参加者が集い、各々のフィールドで課題を提示し、未来の創造環境を思考する貴重な時間が共有できた。創造活動が社会へと発信するアートのこれからを探ることに繋がっていくことを願いたい。

(構成・文:武田侑子)