アーツカウンシル・フォーラム

芸術文化分野において、今日的かつ重要なテーマを取り上げるフォーラムを開催します。国内外のアーツカウンシル、芸術文化交流施設・機関、アーティストや研究者等のディスカッションを通じて、国際都市に相応しい芸術文化活動の発信や議論の場となることを目指します。

2025/04/08

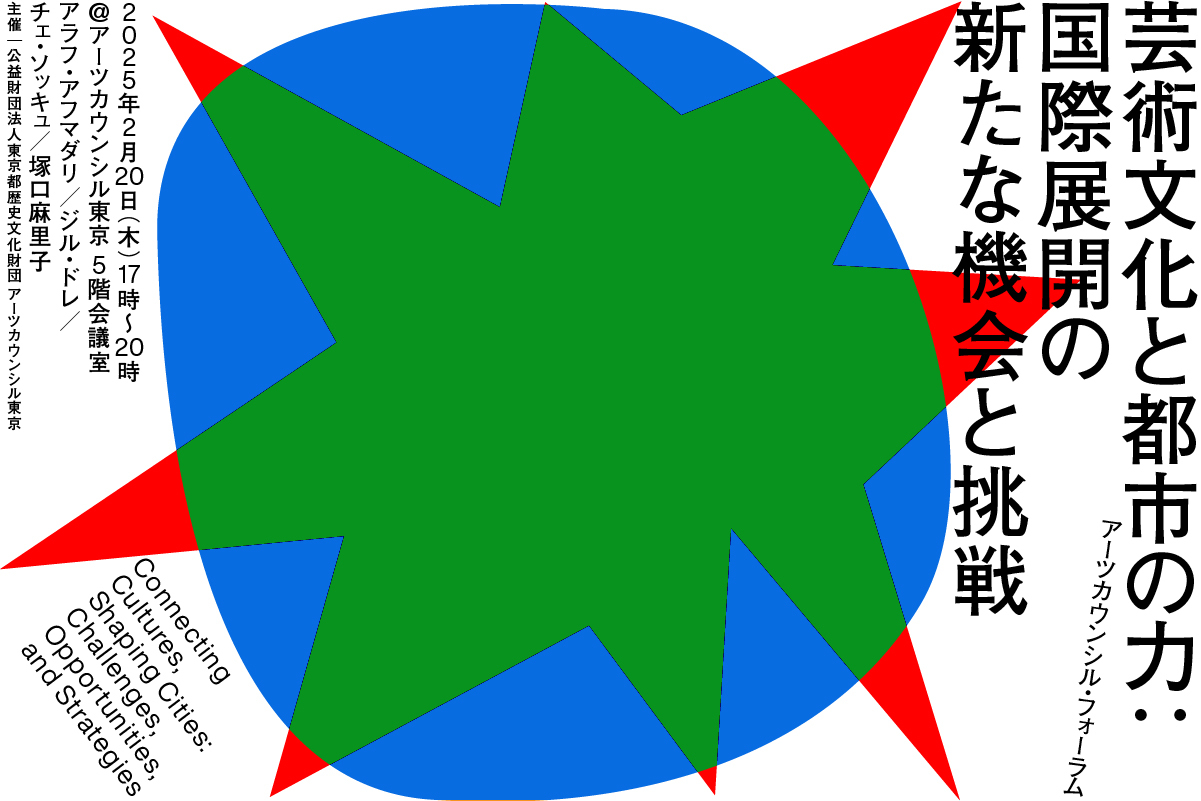

2024年度 アーツカウンシル・フォーラム 「芸術文化と都市の力: 国際展開の新たな機会と挑戦」

毎年、芸術文化の“いま”を考えるうえで重要なテーマを設定し、国際的な現場で活躍するゲストとの対話を通して視点を深めている、アーツカウンシル東京主催の恒例フォーラム。その最新回が、2025年2月20日、アーツカウンシル東京にて開催されました。

今回のテーマは、「芸術文化と都市の力: 国際展開の新たな機会と挑戦」。コロナ禍の収束や気候変動、世界的な政治情勢の変化など、私たちを取り巻く環境が大きく移り変わるなかで、それぞれの都市で活動する芸術文化の専門家は、どのような思考のもと、国際的なネットワークを構築し、世界で活躍するアーティストや団体を支援しているのか。各スピーカーの実践や考えについて、お話を聞きました。

スピーカーとしてお招きしたのは、アムステルダム市芸術文化局ディレクターのアラフ・アフマダリさんと、「ソウル舞台芸術祭」芸術監督のチェ・ソッキュさん、国際的な舞台芸術のプラットフォーム「CINARS」エグゼクティブ・ディレクターのジル・ドレさん。モデレーターは「舞台芸術制作者オープンネットワーク」理事長兼事務局長の塚口麻里子さんが務めました。

都市や国を超えた文化的、そして人的なつながりの重要性について言葉が交わされた、イベント当日の模様をレポートします。

文化と国際性を結びつける、アムステルダムという都市の力

アラフ・アフマダリさん

アラフ・アフマダリさん

最初にマイクを握ったのは、オランダのアムステルダム市で芸術文化局のディレクターを務めるアラフ・アフマダリさん。アフマダリさんは、アムステルダムという都市の二つの重要なDNAとして「文化」と「国際性」を挙げ、それを裏付ける数字を紹介しました。

同市はオランダにおいて、国に次ぐ規模の公的文化支援を行っています。文化セクターで働く人の数も、国の平均4%に比べ10%と多く、90万人以上の人口に対し、市には約1200の文化施設が集積。市の予算の2.6%が文化予算として使われています。

また国際性の面では、180を超える国籍の人々が生活し、毎年2500万人の観光客と1万2000人の留学生が来訪。労働市場の10%を外国籍の人が占め、民間雇用の30%は海外企業が創出しています。こうしたデータを踏まえ、アフマダリさんは「文化は私たちの都市の重要なセクターであると同時に、国際性や経済面を支えるものでもある」と話します。

アムステルダムの文化戦略をまとめた「Plan for the Arts」では、年間1億6900万ユーロを文化に投じることを定めていると言います。その中核にあるのは、誰もが想像力を発揮したり、文化へアクセスする権利を持つという多様性や包摂性の考え方です。例えば、フェスティバルにおける幅広い席の確保や、文化施設の改修や建設の支援、また、市が所有したり民間のデベロッパーが投資したスペースなどをアーティストに安価に提供することで、その場をアーティストが創作できる「インキュベーター(*1)」とし、さまざまな地域に文化のインフラを拡げています。

さらに同市では、夜間の文化であるナイトカルチャーにも注力。アフマダリさんは「それはおまけのようなものではなく、文化都市として不可欠なものだ」と語ります。

こうした都市生活の中核に据えられる芸術文化の活力を維持するため、アムステルダムでは小規模団体や若い人への投資に力を入れています。それは新進作家やプロフェッショナルの卵に対してだけではなく、より若い世代、市内のすべての子どもが週3時間の文化教育を受けられるようにする政策を含みます。その狙いをアフマダリさんは、「若い世代が早いうちより芸術作品からインスピレーションを受け、まだ出会ったことのないアイデアや世界に直面することで、批判的な問題意識を持ち、物事を考えたり、対話したりすることにつながるからです」と説明します。

では、文化と都市の国際性の関係はどうか? これに関してアフマダリさんは、オランダの文化輸出の50%以上をアムステルダムが担っていることや、同市を訪れる2500万人の観光客のうち、40%以上が文化プログラムを目当てに訪れることを紹介。また興味深いことに、アムステルダムで制作される文化プログラムのうち70%以上が、市外で国際的に実施されていると言います。「つまりアムステルダムは、市外で行われる多くのプログラムのインキュベーターでもあるのです」とアフマダリさんは語ります。

同時に同市では、世界中の都市とのコラボレーションに前向きに取り組んでいます。今回のシンポジウムへの参加もまさにその活動の一部ですが、ほかにも2016年からは、「ワークビジット」と呼ばれる、市の代表が文化機関やアーティストらと他都市を訪れ、交流する取り組みも実施。なかでも今後しばらくは、とりわけ「欧州での戦略的な協力関係を重視し、文化を軸に据えた欧州のナラティブを形成していきたい」といいます。

ほかにもアフマダリさんは、国際協力に関して重要な活動をしているにも関わらず国の予算削減の影響を受ける団体への支援や、2012年に持続可能な都市のための情報交換を目的に設立された「世界都市文化フォーラム」(以下、WCCF)との連携の重要性を強調しました。

最後にアフマダリさんは、今年、アムステルダムが750周年を迎えることを機に、大使館などと協力して、同市のナラティブを、文化を通じて国際的に発信していくとコメント。「アムステルダムが大好きな人たちを世界中でつなげていき、それを今後の足がかりとしたい。国際的なコラボレーションが都市レベルの文化政策においてどのように重要で、中心的な役割を果たすことができるのか、ご理解いただけたと思う」と訴え、発表を終えました。

(*1)スタートアップや新規参入事業に対して支援を行い、その成長を促進する組織や機関、プログラムを指し、また資金調達やネットワーキングの機会を提供する。

ステートメントを持ち、長期的な視野で人的つながりを育むことの大切さ

ジル・ドレさん

ジル・ドレさん

続いて、カナダ・ケベック州のモントリオールで2年に1度開かれている国際舞台芸術見本市「CINARS(International Exchange for the Performing Arts)」より、エグゼクティブ・ディレクターのジル・ドレさんが発表を行いました。

CINARSは、カナダのフランス語圏であるケベックをはじめ、同国のアーティストを世界的に発信するため、1984年に設立されました。その背景には、国内需要だけでは活動が厳しいなか、世界的に発信することでつくり手に収入をもたらしたいという狙いもありました。

CINARSには2つの部門があります。ひとつは2年に1度開かれるビエンナーレの部門です。この見本市では、最大122もの公演を実施。その内容はコンテンポラリーダンス、サーカス、劇場音楽など複数の分野にまたがり、シンポジウムやディスカッション、ワークショップなども行っています。会期中は、アメリカ、ヨーロッパ、アジアなどから関係者がモントリオールに集います。いまやCINARSは、2万5000人もの国際的なネットワークを形成しています。

もうひとつは、年12回ほど、世界各国から舞台芸術関連のエージェントや、企業をモントリオールに招いて行う、国際ミッション(International Mission)の部門です。もともと同団体では活動初期の頃にモントリオールで会議を実施。その後、2000年前後からネットワーキングを強化。1995年に東京で始まった「東京芸術見本市(TPAM)」や、それを引き継いで2011年に始まった「横浜国際舞台芸術ミーティング(YPAM)」などにも関わってきました。

こうした基本的な活動の紹介のあと、ドレさんはプレゼンテーションの中心的なメッセージとして、自身の経験から、とくに今後10年に向けた若い人たちへの言葉を送りました。

テクノロジーの進展や、そのライブ・アーツへの影響、ビジネスモデルやエコシステムの変化、エコロジーの問題など、我々の世界はいま急激なシフトのなかにあります。また、舞台関係者の多様化も進み、若い世代が現場に現れています。そのなかでは、急いで成果を求めがちですが、ドレさんは「時間をかけていい」と話します。

ドレさんによれば、ニューヨークで行われた調査において、コロナ禍後、舞台芸術活動に関わる人の37%が入れ替わっていることがわかったといいます。つまり、そこでは知らない人同士が仕事をする機会が増えているわけですが、ドレさんは「そこで若い人に向けてネットワーキングの重要性を語る必要を感じた」と話します。その際大切なのは、長期的な視野を持つこと。若いプログラム従事者が、世界の関係者と何度も顔を合わせてやりとりをし、友好関係を築くには、少なくとも3年はかかるだろう、と語ります。

またドレさんは、若いアーティストや舞台芸術関係者に向けて、個人がそれぞれの芸術的及びヒューマニズム的なアイデンティティを示すステートメントを持つべきだと訴えます。とくに、現在は変化の激しい時代です。そうしたなか、経済的に困難な状況にあっても、各人が自身の芸術的もしくはヒューマニズム的な価値に関するステートメントや信念を持ってさえいれば、意志や関心が砕かれることなく続けることができると考えるからです。

さらにドレさんは、デジタルテクノロジーやSNSなどの情報環境の変化により、芸術の体験の質やビジネスモデルが変化していることを挙げ、エージェントなどにはただ公演を売り込むだけでなく、戦略性が求められていると指摘。また、コロナ禍以降には、より大陸的な視点で国際性を捉え、海外でプログラムを実施する傾向が高まっていると話しました。

最後にドレさんは、環境や気候、経済、地政学的な状況など、さまざまな側面で世界が変動するなか、私たちはいま「文化的な政策を見直し、我々が深く持っている価値観について見直す時期にいる」とコメント。「なぜ海外に行くのか、なぜ国際的に取り組むのか、どこでどんな活動をしたいのかを考え、何より、アートを通じてヒューマニズムの価値観を世界に広めていく責任がある」と熱く会場に訴えました。

周縁的なナラティブやアジア性への問いと、新しい移動性についての眼差し

チェ・ソッキュさん

チェ・ソッキュさん

最後に、チェ・ソッキュさんが登壇しました。

チェさんは、韓国国内の政治的な混乱や、アメリカの第2次トランプ政権の開始、コロナ禍や気候変動などの問題に触れたうえで、ディレクター、プロデューサー、リサーチャーとして活動する自身にとって大事な3つの問いを挙げました。それは「①現在のような変革期においてアートの役割とは何か。その新しい、従来とは異なる価値とは何か?」「②現在において国際的であることの意味、重要性とは何か?」「③アジアの舞台芸術をめぐる新しい視点、アジアのアーティストの移動と協働、連帯の意味とは?」の3つです。チェさんはこの3つの問いについて、自身が関わる3つの実践の紹介を通して語りました。

1つ目の実践が、2022年に芸術監督を務めた「ソウル舞台芸術祭」(以下、SPAF)です。チェさんはそのディレクションのなかで、アートは社会を反映するという考えのもと、従来周縁化されてきた多様な声を観客と共有しようとしました。そこで「新しいナラティブ」として提示されたのは、「女性の物語」「ジェンダーとLGBTQ」「高齢化と世代」などのテーマです。ちなみに「女性」の視点に関連して、チェさんはこの日のスピーカーが男性のみであることを指し、「韓国ではいまだに男性優位ですが、日本の状況も似ているのかなと思います」ともコメントしました。

また、同芸術祭では、障害を持つアーティストのプログラムの実施や、韓国で馴染みの薄い中東のつくり手との協働を通して、その文化への理解を深めるという認識が欠如している現実に向き合いました。一方、そこには乗り越えるべき挑戦もあるといい、例えばそれは、プログラムへの観客の期待の多様化や、アクセシビリティに関する取り組みの予算や専門家の欠如、馴染みの薄い文化に対する観客の腰の重さ、批評家による文脈化の難しさなどです。

次にチェさんは「国際性」について話しました。韓国におけるこの言葉の意味や価値、文化政策での位置付けは、この40年間で大きく変化したと言います。そこでは国家の文化的なアイデンティティを見せることや、市場開発も目指されてきました。そうしたなか、チェさんが第二の実践として行うのが、「ネクスト・モビリティ」という考え方です。

人が国際的に活動する理由は経済面や芸術面などさまざまにありますが、チェさんは、コロナ禍後においては、国境を超えたツアーや巡回などを通じ、国際的な関わりやモビリティを高めることがより重要になると語ります。また、気候危機に関連し、環境に負荷の少ない「グリーンスローモビリティ」という手段が注目を集めたり、デジタル技術が移動を伴わないアート体験を可能にしたりすることも、このモビリティのテーマに関わるものです。

チェさんはこの「ネクスト・モビリティ」という視点について、韓国国内のアーティストやプロデューサー、研究機関と連携し研究を展開。さらに、オーストラリアの舞台芸術見本市「Australian Performing Arts Market(APAM)」や同地の芸術祭「The Asia-Pacific Triennial of Performing Arts(Asia TOPA)」、国際的な研究機関やクリエイティブ・ラボと協働し、対話を重ねています。「それは、やはりどのように文化的なつながりを拡大するかを考える必要があるからです」とチェさん。こうした考えを訴えるため、韓国語のみならず英語でもさまざまな出版を行なっています。

また、国際協力の面に関しては、海外のアーティストをSPAFに招く際、ビジョンやコンセプトの共有から、地元の状況の把握、公演、アーカイブまでを4段階で実施。質の高い作品をローカライズしてつくることを目指していると言います。近年もオーストラリアから45人のダンサーを招聘し、公演を実施。さらに、クリエイティブ・ラボと協働し、舞台芸術に関する新しい言語やテクノロジー、気候危機に関する作品なども開発しています。

チェさんは、「新しいモビリティは、つねにアーティストが牽引するもの。政策は後から付いてくる」と指摘。また、モビリティについて考えるうえでは、ファンディングの視点を持つことや、多くの関係者で責任を分け合うこと、テクノロジーを用いてインタラクティブで没入的な体験をもたらすこと、ローカル性や質を問うことが大事だとも話します。

最後にチェさんはアジアに関する実践を紹介しました。ロンドンでの学生時代、アジアの舞台芸術を欧州に持っていくという夢を持っていたチェさんですが、同地で学ぶなか、西洋の視点ではなくアジアについて考えたいと思うようになったと言います。2013年にはアジア太平洋地域で活動する舞台芸術のプロデューサーのネットワーク「Asian Producers’ Platform(APP)」を設立。アジアの地政学的な背景について対話するとともに、プロデューサーの創造性を支える、ピアツーピア(1対1)のつながりを構築しています。

また、アジア太平洋地域の舞台芸術関連のフェスティバルや劇場、組織をつなげ、アーティストの移動を後押しする「Asia Pacific Festivals Connection (APFC)」や、同エリアで活動する現代の劇作家にフォーカスするプロジェクト「Asia-Pacific Playwrite Focus」も展開するなど、アジア太平洋地域のなかにさまざまなレベルでのネットワークを生み出しています。

「アートにとって国際的な実践は欠かせない」とチェさん。「では、どのようにより国際的にできるのか? その速度を上げられるのか? ローカルなコミュニティを国際的なモビリティに乗せることの重要性とは何か?」と改めて会場に問い、プレゼンテーションを終えました。

地域ごとの背景の違いを踏まえた、「越境的」な連携や課題の共有の方法

フォーラムの後半では、「舞台芸術制作者オープンネットワーク(ON-PAM)」理事長兼事務局長の塚口麻里子さんがモデレーターとなり、ゲストの3人に話を聞きました。

はじめに塚口さんが、世界的な保守化や気候変動など多数の課題があるなか、「国際的であること」の意味を尋ねると、アフマダリさんは、「国際的な文化政策と都市の文化政策は根底において連続しており、切り離せないこと、また、文化はそうした課題への対抗策となる」ことに触れ、都市間の対話の重要性を指摘。ドレさんは、近年環境への配慮から飛行機に乗らない人も増えていることなどに触れ、「自分は誰と価値観を共有したいのかを再考する必要がある」と語ります。

他方でチェさんは、近年「国際的」より「越境的(transnational)」という言葉を使う機会が多いとコメント。その理由として「国際的」の語に慣習的に西洋中心主義的な偏りがあることや、世界各地に同様の問題があるものの、土地ごとの背景は異なるため、それを互いに理解し合いながら対話することが重要ではないかと考えるため、と語りました。するとアフマダリさんから、越境性という観点から世界の課題を見るこの考えに感銘を受けたとの声が。これにチェさんは、最近読んだ障害のあるつくり手の本に触れつつ、世界の見方には人や国ごとの角度があり、さまざまな角度を学ぶことが大切だと返しました。

続けて、塚口さんは、どのようにヒエラルキーのない包括的なネットワークを築くことができるのかと問いました。ドレさんはネットワーキングの基本は対話であり、重要なのはわかりやすい「成果」ではなく、共に議論する時間だと指摘。その上で、15年以上の付き合いというチェさんとの関係に触れ、個人同士の友情が持つ重要性を話しました。アフマダリさんやチェさんもこれに賛同。加えてチェさんは、ネットワーク構築に当たり行政機関の援助を得る場合は独立性を担保し、あるいは、援助を得ない場合は小規模性にこだわるなどして、ネットワークに「個人の視点」を持ち込むことが大切と語りました。

ここで塚口さんが、ネットワークと個人性についてさらに質問すると、ドレさんは国際的に誰かと関係を築く上では、今回のような場で少なくとも3回は顔を合わせたり、お茶やお酒を飲んだりといった長い時間が必要になると返答。またアフマダリさんは、文化や国際協力への投資について考える際、そこに経済性や合理性だけではなく、社会的、人間的な価値を見出し、助成機関としてリーダーシップを取ることが大事だと語ります。チェさんもこれに加えて、関係する地域同士にリソースの違いがある場合、共通の責任のもとで資源の割り当てを考えることが大事であること、また、自主性に基づく集団を進めていくためには、従来とは異なる新しいリーダーシップが求められることなどを話しました。

では、若い世代の人材育成についてはどのように考えているのか? CINARSでは、新進世代をテーマにしたプログラムやワークショップを開催し、若い世代とシニア世代のつながりをつくるとともに、世界各地で開催するワークショップやカンファレンスに新しい世代を連れていき、自身の独自性や背景を考えるきっかけを提供しているとドレさん。チェさんは、学びの観点では、例えばSPAFでも、馴染みの薄い中東の作品の上演やフォーラムを開催したことを挙げ、作品を通じた対話やコンテクスト形成が重要だと指摘します。

一方、アフマダリさんは、若い世代ではSNSを通じた他の地域の文化への関心が拡がっていると話し、自身の職場でも近年平均年齢が10歳ほど下がったことを機に、文化や政策に対する新しい考え方、すなわち中央集権的ではなく、よりオープンな考え方が浸透してきていると紹介。これに関連してチェさんやドレさんからも、チームのなかに障害を持つ人やさまざまなジェンダーの人、移民など、多様な人を含めていくことの意義が語られました。

移動や対話を通じて、個人の世界の見方が変わることの可能性

会場からも、多くの質問が寄せられました。はじめに、フェスティバルなどの評価にあたり、来場者数などの定量的な基準は測りやすい一方、質や次世代の育成などの定性的な評価には時間がかかるという問題について、意見が求められました。

これにチェさんは、韓国では、地元のアーツカウンシルが評価の方法をより定性的なものに更新していると紹介。以前は、来場者数やメディア掲載数などが重視されたものの、近年では作品の質や芸術的な議論への貢献、あるいは社会のなかの多様な人たちにどんなインパクトを与えたかなどが見られるようになったと話します。アフマダリさんも、国内だけでなくグローバルな視野でインパクトを測ることの必要性を強調。最近、昨年のビエンナーレの報告書を書いたというドレさんは、来場者数が好調であったとし、その理由は作品や対話の質が高かったからだと、定量的、定性的な価値は共に重要だと話しました。

都市と地方の格差に関する質問も上がりました。質問者から、日本では東京に多くの文化や予算が一極集中しているが、アムステルダムでの対処法は?と問われると、アフマダリさんは発表でも触れた、同市で生まれたプログラムの約7割が市外で実施されているという事実に再度言及し、同市では「大都市対地方」というナラティブを避け、エコシステムとして文化を捉えていると回答。そのなかで都市が果たすべき役割があると語りました。

また、ドレさんは、近年モントリオールの物価が上昇するなか、アーティストたちが郊外に移り住む傾向があると紹介。その背景にはテクノロジーの発展もあるが、この進展は郊外から直接世界につながる可能性も示していると話しました。チェさんも、現代アート分野ではソウルとその他の地域では厳然とした差があるとし、地域の文化に基づいた分散化が必要だと指摘。一方、そうした開発はアートにKPI(重要業績評価指標)的な評価を迫る危険もあるとし、行政側はつくり手が自分の住む場所で制作を行い、クリエイティブなかたちで共有しようとする活動に対してのサポートを行う必要があると語りました。

トークの最後には3人から、都市と都市のあいだの対話の重要性や、複数の都市が共通の課題にともに向き合うこと、異なるコンテクストを学ぶことの重要性などがあらためて語られました。最後に塚口さんが芸術文化の持つ本質的な価値を問うと、アフマダリさんは「イマジネーション」、ジルさんは「オープンネス、開拓、民主主義」、チェさんは「問いを投げかけ提案すること。芸術的な想像力を発揮すること」とそれぞれ回答しました。

トゥーリア・メリアーニさん

トゥーリア・メリアーニさん

3人のトークのあとには、アムステルダムの副市長トゥーリア・メリアーニさんがクロージングに向けた挨拶を行いました。

はじめにメリアーニさんは、発表を行った3人についてそれぞれコメント。同僚のアフマダリさんについては、発表で多くの数字を示したことについて「芸術文化を愛していることを示すためには数字が必要。データはコミュニティであり、そこに人が集まり、美しいものがつくられる」と言及。またジルさんには、長期的な関係性の構築が重要との指摘に共感したと語り、チェさんには、越境的という視点から多くのことを学ぶことができたと語りました。

さらにメリアーニさんは、個人の物語にも触れました。北アフリカのモロッコで生まれたメリアーニさんは、6歳で父親が働くオランダに移住。当時は「外国人」「移民」というカテゴリーでばかり見られ、「自分」を見てもらえなかったと語ります。そうしたなか、個人性を大事にする母親の影響を受けたメリアーニさんは、世界を旅することにより個人の世界の見方、視野が変わっていくということがとても大事だと強調しました。

アフマダリさんの発表にもあった通り、アムステルダムには180を超える国籍の人々が生活しています。メリアーニさんは、世界中で二極化が進み、極右政党やポピュリズムが台頭する時代において、こうした多様性のある人が暮らしていることこそが、アムステルダムという都市の力であると指摘。「この危険な時代に、そういった個人が持つ力を私は信じています」と語ります。

さらに、アムステルダムが今年建市750周年を迎えるのを機に、10月にWCCFのホストを務めることに触れ、「手を携え、意見交換することで世界は変えられる」と訴えました。

世界の都市で活動する3人のスピーカーを招き、都市と文化の関係や、国を超えてネットワークをつくることの重要性について語ってきた今回のフォーラム。そこからは、世界のさまざまな都市で共通の課題が感じられていることや、それを地域の差異にも注目しながら越境的につないで考えていくことの意義、そして時代を経てもなお、長い時間をかけた個人と個人の関係こそが大きな可能性を持つと感じられていることなどが見えてきました。

また、直接的に触れられる場面はあまり多くはなかったものの、登壇者の発言の端々からは、現在の世界の混沌とした状況に対しての危機感や、そのなかで文化の持つ意義をあらためて見直そうとする眼差しも感じられました。

撮影:中山裕貴

文:杉原環樹

2024年度 アーツカウンシル・フォーラム

「芸術文化と都市の力: 国際展開の新たな機会と挑戦」

- 開催時期:2025年2月20日(木)17:00~20:00

- 開催場所:アーツカウンシル東京 5階会議室

- 主催:公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京