ACT取材ノート

東京都内各所でアーツカウンシル東京が展開する美術や音楽、演劇、伝統文化、地域アートプロジェクト、シンポジウムなど様々なプログラムのレポートをお届けします。

2021/08/06

分断の時代、デモクラシーは〈あいだ〉において創出される

文・清水知子(文化理論、メディア文化論/筑波大学人文社会系 准教授)

2021年3月6日〜7日、アーツカウンシル東京主催のもと、「アート&メディア・ダイアローグ」がオンラインで開催された。本企画は、2019年12月に英国のForensic Architecture、台湾のシビックテック・コミュニティg0v(零時政府)のベス・リーらを迎えて行われたフォーラム「ポスト・オープンデータ時代のカルチュラル・レジスタンス」に続くものである。モデレーターは、キュレーターの山峰潤也と塚田有那。初日は「アジア型カルチュラル・レジスタンス」をテーマに、香港のアーティスト、エリック・シウとタイのデジタル・アクティヴィスト、アーティット・スリヤウォンクンを登壇者に迎え、メディア文化研究者である筆者が議論に参加した。2日目の「地球規模のエコロジーから再考する人間社会」では、哲学者ブルーノ・ラトゥールとともに台北ビエンナーレ2020を共同キュレーションしたマーティン・ギナール=テリンと、デンマーク発のアート&サイエンス雑誌『プレソラマガジン(PLETHORA MAGAZINE)』の編集長ピーター・ステフェンセンを招き、アーティストの長谷川愛、スペキュラティブ・ファッションデザイナーの川崎和也、建築家の砂山太一らとともに議論が展開された。両日およそ3時間に渡って、21世紀の民主主義に向けたアートとテクノロジーの可能性を探る議論が繰り広げられた。

ポストインターネット時代のデジタル・デモクラシー

まずは6日の「アジア型カルチュラル・レジスタンス」から見ていこう。エリック・シウはジョエル・クォンとともに、ネットプロジェクト「BE WATER」を仕掛け、2020年の芸術とテクノロジーの祭典「アルス・エレクトロニカ」でゴールデン・ニカ賞を受賞している。 「BE WATER(水になれ)」。この言葉は香港を象徴するスター、ブルース・リーが唱えた概念に由来し、いかなる状況であろうと、水のように流動的で、つねにかたちを変えながら、解決策を模索し、異なる方法でアプローチを重ねていくことを意味する。そこで鍵を握ったのは、中心となるリーダーをたてず、アイデアを共有し、水平に開かれたまま常に変容することだった。街中では香港デモクラシーのサインである黄色を使って経済活動を行う「イエロー・エコノミー」が盛り上がりをみせた。彼らは、2014年の香港の雨傘運動、台湾のひまわり学生運動から学び、デジタルメディアを駆使して、創造的で浸透力のある革新的な対抗運動のあり方を模索した。

アルス・エレクトロニカの展示では、現在の香港で起きている危機的状況を追体験できるしくみを作り上げた。壁にはインターネットに登場した数々のニュースが貼りめぐらされ、クリックすると、Googleと百度(バイドゥ)の検索結果の違いが一目瞭然でわかるQRコードが設置された。観客は検閲されるとはどういうことかを身をもって知ることができるというわけだ。

アルス・エレクトロニカでの「BE WATER」の展示

だが、香港国家安全維持法が施行され、状況はますます厳しくなっている。路上ではプラカードを掲げることが禁止され、直接的なメッセージを打ち出すことができなくなった。すると、白紙を掲げるという身振りが抵抗のパフォーマンスとして創出された。白旗のごとく白紙を掲げ、にもかかわらずそれによって、法の裏をかきながら、デモクラシーを希求する人々の声を可視化するのだ。 「BE WATER」によるデジタル・デモクラシーの実践は、情報と情動を生産し、情報を所有するのではなく共有する。メディアに踊らされるのではなく、メディアになることで自律したコミュニケーションの回路をデザインする。もちろんインターネット上の情報は管理されやすい。それゆえ、つねに不安定さと背中合わせであり、どの国のどのドメインをいかに活用するのかを慎重に選択する必要がある。だがそれは、創造的で集合的な知を駆動する装置として自分たちの手にテクノロジーの力を取り戻していく試みでもある。

注目すべきは、香港の民主化運動の実践と戦略が、ミルクティー同盟(香港、台湾、タイ、ミャンマーの若者たちが連携するネット上の民主化連帯運動)の参加者によって翻訳され、国境と言語の壁を越えて、ミャンマーの活動家に共有されていることだろう。

香港の未来は決して明るいものではない。逆に言えば、その運命の行方は、むしろ香港ではない場所から何ができるのかという問いそのものに賭けられているということだ。一連の議論のさなかに、2019年に本フォーラムに登壇し、今回途中から議論に参入した台湾のベス・リー(g0v)が「何かしたい、でも何ができるのか、私たちにしてほしいことは何?」と真摯に意見を重ねる姿がそれを如実に物語っていた。

人類学者デイヴィッド・グレーバーによれば、民主主義は「ある文明と他の文明、ある共同体とその他の共同体が出会うところ、その『あいだ』において成立するもの」だという。香港、台湾、タイ、そしてミャンマーへ。国家を横断してリレーされていく自由と人権を求めるこの活動を前に、日本に暮らす自分にはいったい何ができるのだろうかと改めて問い直さずにはいられない時間だった。

ポピュラー・アナキズム?!

自由が蝕まれているのは香港だけではない。タイでもまたかつてない規模で社会運動が炸裂している。アーティットによれば、タイでは映画『ハンガーゲーム』にヒントを得た「3本指サイン」が圧政と独裁への抵抗を示すシンボルとなっている。3本指は3つの要求を指す。1)軍政である現政権の退陣、2)民主主義に則った新憲法制定、3)王室制度の改革だ。

タイの民主化運動の特徴は、ウィットに富んだ軽妙洒脱な抗議の手法にある。日本でも報道されたように、中高生たちは、日本のアニメのキャラクター「ハム太郎」を政府への抗議デモのシンボルとして掲げた。ハム太郎のオープニング曲にある「大好きなのはヒマワリのタネ」という歌詞を「大好きなのは納税者の血税」と替え歌にして路上に繰り出すのが中高生なら、警察の放水砲や催涙ガスに対する盾にアヒルのゴムボートを使うのがデモ隊である。彼らが使った黄色いアヒルはいまや民主化運動の象徴と化し、「ラバーダック革命」と称されている。アーティックによれば、このアヒルの絵が描かれた独自の10バーツ「紙幣」が発行され、デモに賛同する屋台や露店で使うこともできるという。

バンコクのこうした自律した対抗活動は、デモというよりむしろモブであり、フェスである。路上では市民がいきなり歌い踊りだす「フラッシュモブ」が展開され、その神出鬼没さゆえに、警察の手を軽快にすり抜けていく。不敬罪が行使される社会だが、毎晩8時に流れる王族ニュースのロイヤルマーチソングをミクシングしたダンスパーティが行われ、RAP AGAINST DICTATORSHIP(独裁反対ラップ)が鳴り響く。若者たちはスマホを片手にTelegramで情報を交わし、王が口を開けば、たちまちそれはインターネット・ミームとなって王政反対派によって冗句へと読み替えられ拡散する。まさに「水のように」状況に応じて臨機応変にかたちを変え、体制への抗議運動が展開されているというわけだ。

とはいえ、なぜ彼らは、政治の不正や社会の矛盾を描き出し、それを糾弾するのではなく、架空のキャラクターや黄色いアヒルを抗議のアイコンとして掲げ、RAPや替え歌をつくりだすという、ある意味で迂回したかたちをとるのだろうか。

アーティットによれば、その理由は、軍との差異化を明確にし、警察との衝突を避け、参加者の不安を取り除くことで、誰もが恐怖を感じることなく参加できる場として活動を開くためだという。もし彼らが軍や警察の攻撃を誘発するような暴力によって抗すれば、その抵抗運動は暴力として取り上げられ、彼らの活動は恐怖の象徴につくりかえられてしまうだろう。だからこそ、歴史的なヒーローでもなく、あえて政治とは一見無縁に思えるポップなシンボルを選択し、それを自らのアイコンに読み替えるという創造的な作法を戦略として編み出したのである。

じっさい、彼らの非暴力的な実践は、軍事的、法的な暴力によって市民を強制的に統制しようとする体制側とは対照的である。国家が見せる暴力を拒絶し、国家の権力に真っ向から対峙するのではなく、それを批判しつつも、国家とは別の論理で別の政治のあり方を模索しようとしているのだ。法は法だという理由で国家が法を暴力的に行使するのに対し、非暴力に彩られた彼らの活動は議論の場を公に拓き、人々の複数性を可視化するためのしくみをつくるパフォーマティヴな実践であり、いわば、政治をとりかえすプロジェクトなのである。

1日目の登壇者

21世紀のエコロジーとエコノミー

3月7日に開催された「地球規模のエコロジーから再考する人間社会」は、政治的ビジョンの根源的なインフラとしてエコロジーを据え、分断した世界像を問い直す試みだった。 台北ビエンナーレ2020のテーマは「你我不住在同一星球上」(You and I Don’t Live on the Same Planet/あなたと私は違う星に住んでいる)だ。異なる惑星に見立てられた5つの展示室──「惑星グローバリゼーション」、「惑星セキュリティ」、「惑星エスケープ」、「惑星テレストリアル」、「もうひとつの重力を持った惑星」──を通して、互いに食い違う世界像をどうナビゲーションするのかを問う。

たとえば、物質的繁栄を求め加速的に展開する「惑星グローバリゼーション」には、有毒物質が流し込まれた水槽のようなイシャム・ベラダの作品が展示され、グローバリゼーションに裏切られた人々が国家を盾にして壁をつくって暮らす「惑星セキュリティ」では、アーティストのヨナス・スタールが、ドナルド・トランプの元参謀であり、数多くのドキュメンタリー映画を製作するスティーブ・バノンの映画をとりあげ、それらの映像がいかに人々の恐怖心を操作し、なぜ極右プロパガンダとして機能してきたのかを解き明かす。

一方、住む場所を失った者たちが、「この世界の外側」ではなく、この「地球に降り立つ」ために「クリティカル・ゾーン」を模索するのが「惑星テレストリアル」である。台湾原住民族であるパイワン族の武玉玲は、2009年の台風「八八水害」により、古来より暮らしていた自身の集落をまるごと流された。部族ともども移住を余儀なくされた武玉玲は、パイワン族の伝統工芸の技法「レミカリック」を使って、喪失した集落とその生活を支えていた大自然との関係を、被災者に送られた大量のリサイクル衣類の布から編み込み、離散したコミュニティのメンバーの記憶と物語として結びつけてみせた。

台北ビエンナーレ2020

武玉玲《The Axis of Life.》2018(左)

《Vines in the Mountains. 》 2020(右)

© Courtesy of the Artist and Taipei Fine Arts Museum.

気候変動、新型コロナウイルスをはじめ、現代社会のさまざまな「危機」に直面するなか、私たちの日常は、各国の政治や外交の利権に絡め取られ、「危機」への向き合い方は分断された惑星のごとくまったく異なるものとなっている。マーティンが試みたのは、異なる世界観を前にして何を共有し、どのような価値観が指標として求められるのかを模索するための思考実験である。会場では、観客は幾度もワークショップを重ね、議論を深掘りできるキュレーションの手法がとられたという。

「メディア・コンシャス」から「エコロジー・コンシャス」へ

一方、ピーター・ステフェンセンが『プレソラマガジン』で挑んだのは、壮大な時間的スケールを通して、巨大な紙面(縦70cm×横50cm大判サイズ)に没入しながら自然に対するイメージの解像度を高めていく試みである。 『プレソラマガジン』の最新号(10号)のテーマは「神々の怒り」だ。人新世の時代にあって、未知のウィルスに対して、歴史的に科学がどう向き合ってきたのかを人間の文化に照らし合わせながら再考する。

たとえば顕微鏡で可視化された自然を目にしたときに、私たちは本当に自然を理解できていると言えるのかどうか。ピーターによれば、そもそも「自然」も「環境」も言語、イメージ、科学、あるいは抽象的表現を通じて、まさしく「翻訳」のプロセスを経て認識されるようになった。とすれば、そこで人々が見ている世界には複数のレイヤーが存在する。ではこの認識や感覚の違いをどのようにコミュニケーション可能なものにしていくことができるのか、といった問いが提起される。

とりわけ興味深かったのは、バベルの塔をめぐる神話についての議論である。ノアの大洪水の後、天に達するほど高い塔を建てようとした人類は、その傲慢さゆえに神の怒りをかい、塔は崩壊した。言語はバラバラになり、人々はディアスポラと化し、複数の世界観が競合するようになった。この神話は、加速度的に頂上を目指してきた先進諸国のメタファーそのものであり、また物質でもあり情報でもあるウイルスを前に、人間が世界をコントロールできる/しているという発想を転換するためのものでもある。マーティンの展示と照らし合わせれば、幾つもの異なる惑星は、いくつもの自然があることを示唆するだろう。

『プレソラマガジン』10号より

ピーターによれば、ここで重要なのは、これまでの学びを手放すことだという。『プレソラマガジン』は、二次元の紙面の世界のなかで過去と現在とを交錯させ、対話を開くためのプラットフォームである。科学的尺度に依拠して問題を解決するだけでなく、過去の視点と組み合わせることで自身の思索の時間軸を拡大し、より広大な視点から自然のなかに居場所を見出すことが求められるというわけだ。

学びを手放すこと。それはかつてガヤトリ・スピヴァクが、「unlearn」という言葉によって提示した 「学び知ったものを忘れ去ってみる」という考え方を想起させるものだった。みずからが学びとってきた特権をあえて突き崩し、「知」と「権力」の共犯関係からの離脱を試みる倫理的実践である。

この姿勢は、科学テクノロジーを通して人間の能力を拡張し、特権的な地位を確立するのではなく、テクノロジーによって、種の壁を越え、人間とは異なるものたちと新しい親密な関係性を築こうとさまざまなチャンネルを模索してきた長谷川愛や、ファッションの素材でもあるイースト菌やきのこと共に暮らし、生地(テキスタイル)を育成しながら多種多様なアクターと互いの関係性を育んできた川崎和也の倫理と実践とも深く響きあうものだ。そしてまた、そもそも誰が誰にどの立場から「私たちはどう共に生きるのか」という問いを投げかけているのかという砂山太一の問題提起も議論を展開していくうえで重要なポイントとなった。

2日目の登壇者

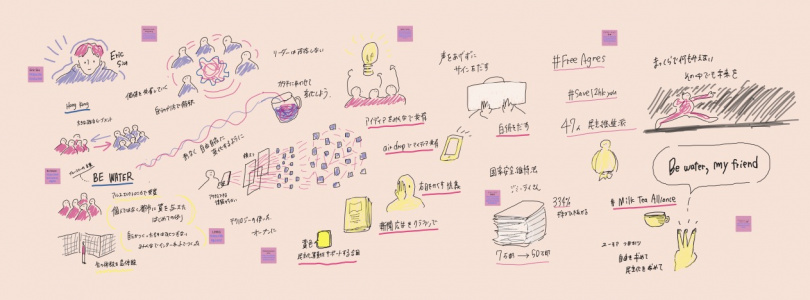

テクノロジーを通して、敵対性を浮き彫りにするのではなく、近代的な二分法的思考によって分断された両者の「あいだ」の関係性をクリティカルにつむぎ直すこと。そのための手法と表現は、この2日間の濃密な議論をグラフィック・レコーディングによって可視化した清水純子の実践からも明らかなように、じつに多様である。そして/だからこそ、他者、他なるものとのコミュニケーションの回路をデザインする交感の技芸(アート)は新たな変革に向けてたえず希求され、刷新されるのである。

清水淳子による1日目のグラフィックレコーディング

アーツカウンシル・フォーラム「アート&メディア・ダイアローグ」

第1回「アジア型カルチュラル・レジスタンス」

- 日程:2021年3月6日(土) 18:00〜

- ゲストスピーカー:エリック・シウ(アーティスト/”BE WATER”)

- アーティット・スリヤウォンクン(AI倫理、データガバナンス・リサーチャー/Thai Netizen Network)

- ゲスト:清水知子(文化理論、メディア文化論/筑波大学人文社会系 准教授)

第2回「地球規模のエコロジーから再考する人間社会」

- 日程:2021年3月7日(日) 18:00〜

-

ゲストスピーカー:マーティン・ギナール=テリン(インデペンデント・キュレーター/Luma Foundation)

ピーター・ステフェンセン(編集長/PLETHORA MAGAZINE) - ゲスト:長谷川愛(アーティスト、デザイナー)、川崎和也(スペキュラティヴ・ファッションデザイナー、デザイン・リサーチャー、Synflux主宰)砂山太一(建築家、アーティスト、sunayamastudio主宰

- モデレーター:山峰潤也(キュレーター、一般財団法人東京アートアクセラレーション共同代表、ANB Tokyoディレクター)、塚田有那(編集者、キュレーター、一般社団法人Whole Universe代表理事)

- グラフィックレコーダー:清水淳子

- 会場:オンライン

- 事業ページ:https://www.artscouncil-tokyo.jp/ja/what-we-do/network/arts-council-forum/46361/

関連記事

-

ポリティカル・コンパス、あるいは、エコロジカル・コンシャスとしてのメディア・アート───文化的抵抗から文化的胆力《カルチュラル・レジリエンス》へ

川崎和也(スペキュラティブ・ファッションデザイナー、デザイン/リサーチャー、Synflux主宰) -

「アート&メディア・ダイアローグ」総括レポート:生成する社会彫刻──デジタル・テクノロジーを使った社会運動とエコロジー・コンシャス

山峰潤也(一般財団法人東京アートアクセラレーション共同代表、ANB Tokyoディレクター)