ACT取材ノート

東京都内各所でアーツカウンシル東京が展開する美術や音楽、演劇、伝統文化、地域アートプロジェクト、シンポジウムなど様々なプログラムのレポートをお届けします。

2021/08/06

ポリティカル・コンパス、あるいは、エコロジカル・コンシャスとしてのメディア・アート───文化的抵抗から文化的胆力《カルチュラル・レジリエンス》へ

文・川崎和也(スペキュラティブ・ファッションデザイナー、デザイン・リサーチャー、Synflux主宰)

定まらない世界を生きるために──文化的抵抗から文化的胆力《カルチュラル・レジリエンス》へ

2021年3月、パンデミックに伴う緊急事態宣言の最中、アーツカウンシル東京による「アート&メディア・ダイアローグ」がオンラインで開催された。多様な地域と文化圏──香港、タイ、フランス、デンマーク、東京のアーティスト、活動家、研究者がZoomをつなぎ、昨今の自然環境や政治社会の劇的な変容の中で表現するとはいかなることか、バーチャル空間にも関わらず密な対話が2日間にわたり行われ、私は2日目のゲストスピーカーとして登壇した。

多くのゲストスピーカーがCOVID-19による世界の変化から話題の口火を切る。それも仕方がないだろう。ウイルスの伝播が人間に見せつけたのは、この世界が人間が生き延びるためにはあまりにも「脆い」ということにほかならないのだから。

哲学者の篠原雅武が『「人間以後」の哲学──人新世を生きる』(講談社、2020)において指摘するように、パンデミックもふくめたエコロジカルな危機は、単に自然環境が破壊されているという事実を指すのみならず、これまで人間生活が前提としてきた諸条件の崩壊であり、人間の実存的危機なのである。世界の、そして地球の中心たる人間が、自然もふくめたあらゆるものをコントロール可能だと考える近代的な人間像はもはや終焉し、猛烈に牙をむく自然の一部として生存を脅かされながら生きなくてはならなくなった。

こうした「人間以後の世界」という時代認識については、コロナ禍の今、日常生活のなかで身近に感じ取ることができる。もちろん、エコロジー側からの猛烈な反撃としてのパンデミックという現象がその象徴であるということは言うまでもない。人間はいかなるワクチンを以ってしてもウイルスに打ち勝ったことなどこれまでの歴史上一度もないどころか、これからもそれはおそらく困難であり、常に突然変異するミクロな半生命体と共存する方法こそが問われているのである。

そして、パンデミックというエコロジカルな危機に対する人々の政治的分断もまた、人間中心主義の限界を晒すことに一役買っている。多くの民主主義国家が個人のプライバシーに特段配慮するばかりにウイルスの封じ込めに苦労する一方で、人民をデータの群れとして扱い、管理することで、感染症に勝利したと宣言する国もあった。バーチャル空間上、とりわけソーシャルネットワーキングサービスにおいては、虚実入り混じる「インフォデミック」のなかで、それぞれのミクロ政治に対するイデオロギーが争われ、絶え間なくつながりが引き裂かれ続けている。

上に述べてきたように、自然環境はますます脆くなり、メディア空間の複雑化、脱中心化によって従来の人間性の概念が激変するなか──ピーター・ステフェンセンがディスカッションでも指摘していたように、従来のエコロジーや人間性といった「バベルの塔」が崩壊してしまったのだとしたら──私たちは不安定で変化し続ける「定まらない世界」に生きるようになっている。このような、定まらない世界を直視したうえで、どのようにして、新しい人間生活の条件を再構築することができるだろうか? そしてこの問いに対して表現者や制作者は何を応答することができるだろうか? 本イベントの前身にあたる昨年度の「アート&メディア・フォーラム :ポスト・オープンデータ時代のカルチュラル・レジスタンス」から一貫として「文化的抵抗(カルチュラル・レジスタンス)」というテーマを掲げてきた山峰潤也の問題意識もまさにここにあるのだろう。

その兆しはおそらくこのイベントの形式自体にあるに違いない。猛威としての自然と共に生き、その生き方をめぐる刹那的な対立と忘却が繰り返される今こそ、長期的な視野で、多様な視点のネットワークから、対話の空間を再設計することが重要だ。

ブライアン・ウォーカーとデイヴィッド・ソルトが『レジリエンス思考──変わりゆく環境と生きる』(みすず書房、2020)で述べているように、常に変わりゆく流動的な環境下で生きていくためには、緊密なフィードバックループが機能する人々のネットワークを構築することで、学習や実践を継続することが求められる。本イベントは、従来の専門性にとらわれず、定まらない世界における表現について考え、語る、レジリエンス・アライアンスのプロトタイプである。

現状に対して一過性の動員として抵抗を発火させるのではなく、変化を取り込みつつ、抵抗運動を維持・管理していくこと。そして、そのための対話を続けること。持続可能な文化的抵抗の鍵はレジリエンスにある。したがって、今回の対話の試みも、一度のものとしてはならないだろう。レジリエンスは対話を諦めないその連帯への意思に宿るはずだ。──文化的抵抗から文化的胆力《カルチュラル・レジリエンス》へ。

本稿では、「アート&メディア・ダイアローグ」で展開された2つの対話に対する考察をそれぞれ記していく。

第1回に対する考察:

ポピュラー・アナキズムの可能性──ポリティカル・コンパスとしての文化的抵抗

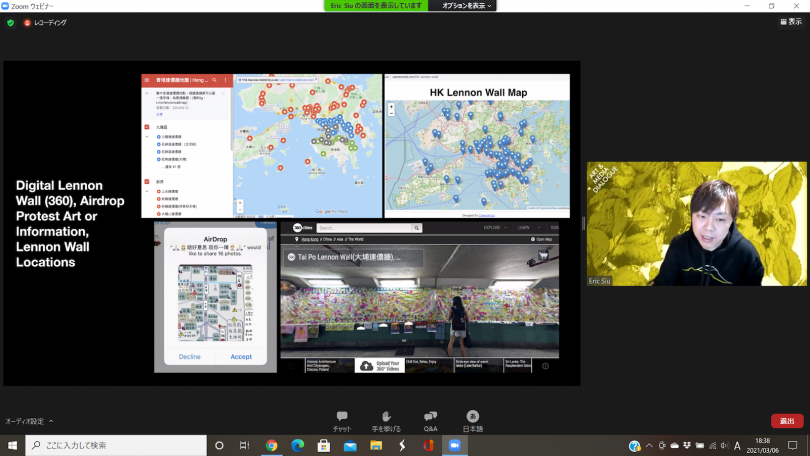

地政学的な政治的不安定さを増すアジアという地域において、人々に民主性を取り戻すためのメディア・アクティビズムが勃興し始めている。「逃亡犯条例改正案」への反対を契機に香港で立ち上がったデジタルコミュニティ「BE WATER」の代理人であるエリック・シウや、タイで起こっている匿名的なインターネット・アクティビズム「ミルクティー同盟」、アーティット・スリヤウォンクンら民主化運動に関わる活動家らの行動がそれである。

シウとスリヤウォンクンらの一連の活動を「ポピュラー・アナキズム」と位置付ける清水知子の指摘は興味深い。これまで言葉によって人々を動員しようとしてきた従来の左派的な政治活動とは異なり、ポップカルチャーのアイコン(ここで言えば、ハム太郎やアヒル、あるいは「水」など)を戦略的にアプロプリエイトすることによって、政治活動と表現を両立させることに成功しているというのである。こうした情動に呼びかけるような手法は、ウェブを通じてより速く広く拡散され、幅広い人々に政治への関わりしろを用意し、政治的指針を思考させるような「ポリティカル・コンパス」として機能している。

もう一つ重要なのはデジタルテクノロジーの戦術的応用だ。法を暴力装置として執行する国家体制に対抗するため、オンラインツールの組み合わせを駆使しながら、情報を独占や所有から解放し、共有可能にしていく。オキュパイ・ウォールストリートから雨傘革命まで、21世紀の文化的抵抗においては、同じ時間と場所に身体を置き、経験を共有するアセンブリの思想が重要視されてきた。

パンデミックの最中に情報空間における活動が加速化するなかで、必ずしも「いま・ここ」を共有せずとも、情報を蓄積、共有、同期することによって「集うこと」の新たな可能性──バーチャル・アセンブリとも言えるような活動のあり方が勃興しつつあるのかもしれない。

エリック・シウによる「BE WATER」のプレゼンテーション

こうしたポップカルチャーとデジタルテクノロジーの応用を通した文化的抵抗の方法論は、昨年度のフォーラムにゲストスピーカーとして来日した、g0vやForensic Architectureに共通点を見いだすことができる。

Forensic Architectureのエヤル・ワイツマンが述べていたように、中央集権的権力に抵抗するためには、単一の手段に固執するのではなく、複数のデジタルテクノロジーをブリコラージュ的に援用することが重要となる。Forensic Architectureがコンピュータビジョンや機械学習、3Dモデリングツールを巧みにマッシュアップする「イメージ・コンプレックス」という方法論を採用しているのは、テロ事件の法医学的調査において成果物の解像度を可能な限り向上させると同時に、政府やテロリスト組織からの圧力をアドホックにかわしていくための戦術でもあるのだ。

そして、「アート&メディア・フォーラム」の登壇者であり、今回途中から対話に加わったベス・リーが幾度となく強調するように、彼女が運営に携わるg0vコミュニティ内での合意形成はオンラインツール上におけるコミュニケーション上で生成されていく。そこに決まった指導者は存在しない。そのために必要なのは「ゆるい」コミュニケーションであり、インターフェースだ。チャット欄で気軽にコメントができたり、wikiやgitの形式で情報が公開、編集可能になっていることなど、人々が参加したくなるような包摂的プラットフォームがより大切になってくる。

複数性の政治を取り戻していくレジリエントなアクティビズムとして、こうしたカルチュラル・レジスタンスが日常生活へ定着していくかは、運動の主体たる超分散的組織が一過性のムーブメントとして終わることなく、持続可能な形で運営されるかにかかっている。そんななかで、同時代的に立ち現れている、スローコンピューティングあるいはプラットフォーム協同組合主義はその意味で注目に値するだろう(ネイサン・シュナイダーによる『ネクスト・シェア──ポスト資本主義を生み出す「協同」プラットフォーム』[東洋経済新報社、2020]に詳しい)。

システムに支配されないための自律・分散的運動をシステム化し、持続可能にしていくこと。協同組合といった従来の共創のための仕組みを援用しながら、コモンの概念をアップデートしようとする活動と共振しつつ、文化的抵抗がカルチュラル・レジリエンスへとアップデートしていくことを期待したい。これまで前提となってきた民主主義や資本主義の限界を直視し、オルタナティブなプラットフォームを再設計することは可能だろうか?──「BE WATER」や「ミルクティー同盟」はこうした問いを日本に住む我々にも例外なく投げかけている。

1日目の登壇者

第2回に対する考察:

新気候体制におけるアーティストの役割──メディアアートとエコロジカル・コンシャス

マーティン・ギナール=テリンが、第2部のディスカッション冒頭で述べた「気候危機は地球における問題の一つではなく、すべての政治的対立の中心となっている」という一言は、気候危機の時代における芸術を考えるために重要な視座を提供してくれる。もはや、気候危機は表現の対象や手段ではなく、あらゆる表現の前提や目的となりつつある。哲学者のブルーノ・ラトゥールはこのような今日的状況を『地球に降り立つ──新気候体制を生き抜くための政治』(新評社、2019)において「新気候体制」と名指している。

ギナールは新気候体制における芸術の役割を探るために、複数回の展覧会でラトゥールとの協働を続けている。成果の一つである第12回台北ビエンナーレでは、「你我不住在同一星球上──You and I Don’t Live on the Same Planet(私たちは同じ惑星には暮らしていない)」というテーマが掲げられた。

ドナルド・トランプとグレタ・トゥーンベリによるTwitter上の論争をみて、この2人は同じ惑星には住んでいるとは到底思えない! と感じてしまうにとどまらず、環境危機はあらゆるところで政治的分断を生み出していることに深くうなずく。資本家、労働者、リベラルな文化人、陰謀論を盲信しているネットユーザも、はたまた、植物や魚類、動物、菌類、そして人間の間にさえ異なる利害が横たわり、あらゆるアクターはもはや同じ惑星に住んでいるとは言えないというのである。

ギナールが探求しようとするのは、自然環境との新たな関係性を切り結ぶアーティストの新たな役割である。例えば、第12回台北ビエンナーレ出展作家の一人、武玉玲)の「The Axis of Life(生命の軸)」は、彼女が属する台湾南部パイワン族に伝わる伝統的な織り加工技術「レミカリック」を用いた布製の彫刻である。植物を模した複雑で有機的な形状は、一族の記憶の継承を表している。パイワン族が自然災害の影響で移住を余儀なくされ、環境移民となってしまったことから、離散した同族の精神的対話の空間となるように制作されたのだという。

同じく同展覧会の出展作家である、モロッコのイシャム・ベラダによる「Présage」は一見カラフルなインスタレーションに見えるが、すべて有害物質によって制作されたことが最終的に明らかにされる。本作は加速度的に増大する産業汚染廃棄物の問題が、有害物質を求める人間の欲望に起因することを、美しくもグロテスクな造形を通して残酷に暴くのだ。

Hicham Berrada, Présage, 2020, video installation, 10 mins 11 secs, dimensions variable. © Courtesy of the Artist and Taipei Fine Arts Museum.

こうしたエコロジカルな作家性に呼応するのが、バイオアートやスペキュラティヴデザインの潮流だ。これらを領域とするゲストスピーカーの長谷川愛と製薬会社との協働による《Human X Shark》は、サメを魅惑する香水の試作だが、エコロジーと人間の欲望のあいだに存在する複雑な関係性を扱う作品として特筆に値する。長谷川は他にも、イルカを代理出産する可能性を探る《I Wanna Deliver a Dolphin…》といった一連の作品を通じて、バイオテクノロジーがもたらす革新と危機を提起するだけではなく、性愛の対象を同じ種に限る、ジェンダーやセクシャリティに関する無意識の偏見を炙り出そうとする。

長谷川愛《I Wanna Deliver a Dolphin…》(2013)

あるいは筆者の「バイオロジカル・テイラーメイド」は、イースト菌やキノコとの1年以上に渡る共同生活を通して、自らの身体にフィットした衣服を菌類の培養を通して仕立て上げるという作品である。本作では、菌類を単なるマテリアルとしてとらえるのではなく、より親しい類縁関係として創作に迎え入れることによって、非人間との共制作「シンポイエーシス」的関係性を紡ごうとする。

川崎和也《バイオロジカル・テイラーメイド》(2018)

メディアアートの本質はしばしば「メディア・コンシャス」であると言われてきた。それは、それがメディアたる諸条件に着目し、メディアに意識的に相対することで新たな価値を見出していくという姿勢を指している。

ギナールとの対話を思い出しながらエコロジカルな作家たちの動向を見ていくと、新気候体制下における芸術表現の可能性が少しずつ見えてくる。人工物を作り出すために、アーティストがこれまで扱ってきたメディアやマテリアルに制限されることなく、動植物や菌類など多種多様なアクターと共にエコロジーに根ざした創作を行う作家たち──「エコロジカル・コンシャス」とも呼べるような表現のありかたである。このとき、アーティスト、あるいはアートは、よりレジリエントな世界に向けて、エコロジーと人工のあいだに存在する接地面《インターフェース》となり、環境危機に対する分断に橋をかけていく。

2日目の登壇者

アーツカウンシル・フォーラム「アート&メディア・ダイアローグ」

第1回「アジア型カルチュラル・レジスタンス」

- 日程:2021年3月6日(土) 18:00〜

- ゲストスピーカー:エリック・シウ(アーティスト/”BE WATER”)

- アーティット・スリヤウォンクン(AI倫理、データガバナンス・リサーチャー/Thai Netizen Network)

- ゲスト:清水知子(文化理論、メディア文化論/筑波大学人文社会系 准教授)

第2回「地球規模のエコロジーから再考する人間社会」

- 日程:2021年3月7日(日) 18:00〜

-

ゲストスピーカー:マーティン・ギナール=テリン(インデペンデント・キュレーター/Luma Foundation)

ピーター・ステフェンセン(編集長/PLETHORA MAGAZINE) - ゲスト:長谷川愛(アーティスト、デザイナー)、川崎和也(スペキュラティヴ・ファッションデザイナー、デザイン・リサーチャー、Synflux主宰)砂山太一(建築家、アーティスト、sunayamastudio主宰

- モデレーター:山峰潤也(キュレーター、一般財団法人東京アートアクセラレーション共同代表、ANB Tokyoディレクター)、塚田有那(編集者、キュレーター、一般社団法人Whole Universe代表理事)

- グラフィックレコーダー:清水淳子

- 会場:オンライン

- 事業ページ:https://www.artscouncil-tokyo.jp/ja/what-we-do/network/arts-council-forum/46361/

関連記事

-

分断の時代、デモクラシーは〈あいだ〉をおいて創出する

清水知子(文化理論、メディア文化論/筑波大学人文社会系 准教授) -

「アート&メディア・ダイアローグ」総括レポート:生成する社会彫刻──デジタル・テクノロジーを使った社会運動とエコロジー・コンシャス

山峰潤也(一般財団法人東京アートアクセラレーション共同代表、ANB Tokyoディレクター)