アーツカウンシル・フォーラム

芸術文化分野において、今日的かつ重要なテーマを取り上げるフォーラムを開催します。国内外のアーツカウンシル、芸術文化交流施設・機関、アーティストや研究者等のディスカッションを通じて、国際都市に相応しい芸術文化活動の発信や議論の場となることを目指します。

2024/02/19

2023年度 アーツカウンシル・フォーラム 「都市の中でアートがつないでいくもの―創造現場のシフトチェンジから考える」

毎回、芸術文化の“いま”を考えるうえで重要なテーマを設定し、幅広いゲストとの対話を通して視点や問いを深めている、アーツカウンシル東京主催の恒例フォーラム。その最新回が、2023年12月17日に開催されました。

今回のタイトルは、「都市の中でアートがつないでいくもの―創造現場のシフトチェンジから考える」。

新型コロナウイルスの感染拡大による移動制限とその緩和、ロシアのウクライナ侵攻とイスラエル・ガザ戦争の発生、マイノリティや労働環境への意識の高まりなど、近年芸術文化を取り巻く環境は大きく変化しています。こうした「シフトチェンジ」のなか、各国で芸術文化に携わるプレイヤーは、現在どのような問題意識を持っているのか。今回はそうした問いを、世界的な国際フェスティバルに携わる二人のゲストのお話から考えました。

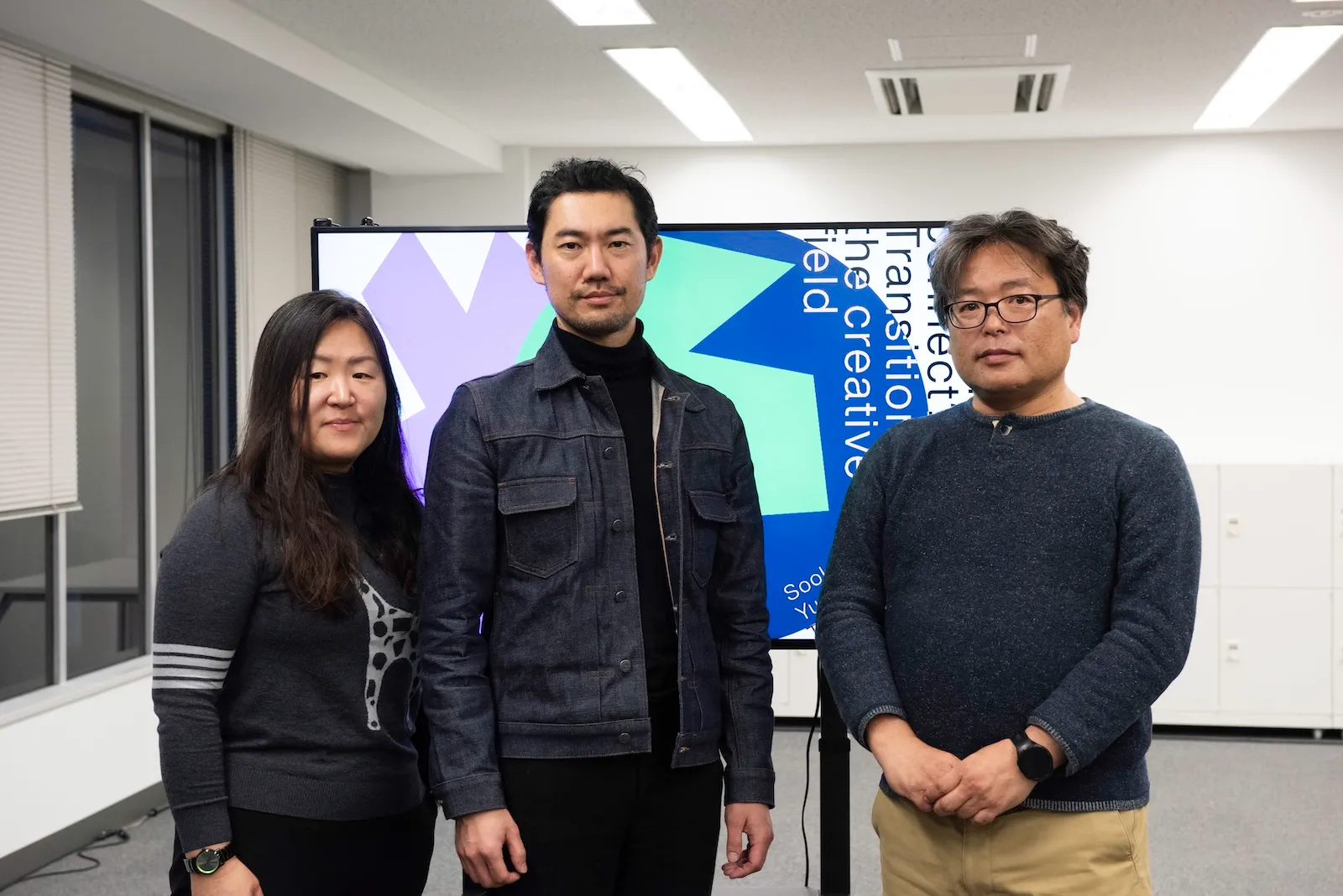

お招きしたのは、今年開催の「第60回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展」で日本館キュレーターを務めるウィットワース美術館館長のイ・スッキョンさんと、長年京都で舞台芸術に携わり、2022年からは「ベルリン芸術祭(Berliner Festpiele)」においてヘッド・ドラマトゥルクを務める橋本裕介さん。モデレーターは建築史・建築評論家の五十嵐太郎さんが務めました。

さまざまな都市における創造現場のリアリティや課題、また、国や地域を越えて人々が交わることの可能性や難しさが浮かび上がったイベント当日の模様をライターの杉原環樹がレポートします。

異なる文化を理解すること、美術史を国際性の観点から問い直すこと

イ・スッキョンさん

この日はまず、イさんと橋本さんがそれぞれに自身の活動を紹介。それを受け、次に五十嵐さんも含めた3者でディスカッションを行うという流れで、回を進行しました。

最初に登壇したイさんは、ソウル生まれ。約10年にわたりロンドンのテート・モダンでシニア・キュレーターとして勤めたのち、2023年にマンチェスターにあるウィットワース美術館の館長に就任。並行して多くの国際的な展覧会やプロジェクトにも携わってきました。

イさんは冒頭、「私のキュレーターとしての最大の関心事は、異なる文化同士がどのように交流するのかにある」とコメント。この日はその観点から、これまで企画した展示の話を通じて、「芸術文化をグローバルな視野のもとで語ることや、異なる文化同士が互いの違いを理解して共存することの重要性を語りたい」と話しました。

イさんがテート・モダンで手がけた展示には、過去の美術史を国際性の観点から捉え直すものが多くみられます。例えば2023年6月から開催中の「A View From Tokyo: Between Man and Matter」では、1970年に東京で開催された画期的な国際展「第10回日本国際美術展」、通称「人間と物質展」を紹介。当時の展覧会の出品作にテートの所蔵が多く含まれることに着目し、小清水漸や李禹煥、バリー・フラナガン、アルテ・ポーヴェラなどの作品を展示しました。「このように、グローバルという観点は1990年代以降にいきなり出てきたものではありません」とイさんは話します。

2019年に大規模な回顧展を実施したナム・ジュン・パイクも、ヴィデオ・アートの先駆というメディアへの言及だけでなく、京城(現ソウル)に生まれ、ベルリンやニューヨークを渡りながら多様な人々と交流した、その国際性にも注目すべきだと指摘します。実際に彼の作品には、《TVブッダ》(1974)など東洋的な自然観や仏教からの影響が感じられるものが多くありますが、そこには彼の西洋体験が少なからず関係しているでしょう。

2022年には、オーストラリアの先住民の美術を扱う「A Year in Art: Australia 1992」を開催しました。題名の1992年は、オーストラリアの連邦最高裁判所が初めてイギリスによる植民地化以前の土地の所有権を先住民に認めた、画期的な判決が出た年です。このことでようやく、以前は「新天地」などと表現されていた場所に元来あった、先住民と土地の関係が公式に振り返られるように。そこで同展では、木の皮に描く「バークペインティング」などの造形作品のほか、表現とアクティヴィズムが一体化したリチャード・ベルの「アボリジナル・エンバシー」といった活動などを紹介。後者はテントを立ててアボリジニの先住権を訴える抗議活動を作品化したもので、テートにも議論の場が立ち上がりました。

ここで重要なのは、この「A Year in Art: Australia 1992」もそうですが、テート・モダンでは7割近くの展示が無料でみられることです。これはあらゆる人が美術館にアクセスしやすくするための配慮ですが、そもそも来館者の半数以上が外国人という同館では、多方面に配慮した民主的な展示を作るために、来館者のことをよく知る必要があると語ります。

「アートはどこにでもある」。美術をもっと多様な市民のものとするために

イさんは2023年、韓国で開催される、アジアを代表する国際展「第14回光州ビエンナーレ」のアーティスティック・ディレクターを務めました。そのテーマとなったのは、老子『道徳経』から引いた「soft and weak like water(天下水より柔弱なるは莫し)」という言葉。この世界に水より柔軟で弱いものはないが、硬く強いものを責めるうえでこれに勝るものはないとの意味を持つ言葉で、イさんはこの思想にコロナ禍を経て出会ったと言います。

ロックダウンの期間中に、イさんは自分の考えのルーツがどこにあるのかを探るために、古典的な思想書や文学を再読。そこで「世界を自分の視点から、でも自己中心的ではないかたちで見ることを学んだ」と語り、自分のものの見方は普遍的ではなく世界にはさまざまな視点があるということそのものを、国際展のテーマに据えました。

展覧会は序章の「Encounter」に始まり、困難と抵抗や挑戦をテーマにした「Luminous Halo」、祖先の声をテーマにした「Ancestral Voices」、植民地化への抵抗やクィアの身体をテーマにした「Transient Sovereignty」、エコロジーをテーマにした「Planetary Times」という5章で構成。特徴的なのは、その参加者の幅広さと脱中心性です。

例えば「Luminous Halo」には、視覚障害のある子どもたちと協働して制作したオム・ジョンスンの作品や、自らもろう者であるクリスティン・スン・キムがアメリカ手話の動きを床に投映した作品などが展示。「Ancestral Voices」では、マオリのアーティスト4人によるコレクティブ「Mataaho Collective」や、レバノン出身のタレク・アトウィが、それぞれに伝統的な技術を用いた作品を発表しました。「Transient Sovereignty」には韓国のフェミニズム・アーティストであるチャン・ジアらが、「Planetary Times」ではオーストラリアの先住民のアーティストのジュディ・ワトソンらが参加。日本の統治下時代の記憶を残すサテライト会場「Horanggasy Artpolygon」では、毛利悠子らが展示を行いました。

美術史で従来隠されていた主体への眼差しや、異なる文化の積極的な交流というイさんの関心は、こうした作家の並びからも明らかです。そんなイさんは、最後に自身の関心のまとめとなるプロジェクトとして、2021年にテート・モダンのタービン・ホールで開かれた「UNIQLO Tate Play: Ei Arakawa’s Mega Please Draw Freely and Gutai」を紹介しました。

これはアーティストの荒川医が、戦後日本の前衛グループ「具体」の吉原治良による《どうぞご自由にお描きください》(1956)を再解釈したもの。この吉原の作品は、公園にキャンバスを置き、人々に自由に何かを描くことを促すもので、荒川はそれを巨大なホールの全面に展開。吉原の「アートはどこにでもある。アーティストの表現はいろんなかたちがある」という言葉を具体化するような状況を作りました。イさんはこうした活動を通して、「美術館やギャラリーをもっと市民の場にしたいと思っている」と話します。

発表の最後にイさんは、「アートの歴史を振り返ると、また、我々が現在どこにいるのかを考えると、自分たちのポジションを具体的に捉えることも大事だが、より大きなコンテクストを理解することも大事」と、「つながり」の重要性をあらためて強調。そうしたつながりへの意識が、芸術とより大きな社会的な文脈をつなぐ契機となると語りました。

複雑な成り立ちを持つベルリン芸術祭が、いま目指している方向性

橋本裕介さん

続けて登壇した橋本裕介さんは、福岡生まれ。大学在籍中に演劇活動を開始し、卒業後は舞台芸術の企画制作を行う橋本制作事務所を設立。京都と世界をつなぐ国際的なプラットフォームの必要を感じ、京都国際舞台芸術祭(KYOTO EXPERIMENT)を2010年に立ち上げます。また、2014年からはロームシアター京都にも勤務しました。

もともと日本の演劇界のトップ層に高齢男性しかいない状況を疑問に感じ、流動性を高めるべきと考えていた橋本さんは、10年目を機にKYOTO EXPERIMENTのディレクターを自ら退任。その後落ち着いて勉強したいと、文化庁新進芸術家海外研修制度で2021年春からニューヨークに滞在しました。訪問先をアメリカにした背景には、社会問題となった「あいちトリエンナーレ2019」の展示中止問題と、それに伴う文化庁による補助金不交付騒動があったといいます。ある世論調査では、多くの人が「表現活動は公金に頼らず自費でやるべき」と考えていることにショックを受けた橋本さんは、多くの美術館や劇場が寄付で成り立つアメリカでファンドレイジングについてリサーチを行いました。その成果は書籍『芸術を誰が支えるのか——アメリカ文化政策の生態系』(京都芸術大学舞台芸術研究センター)にまとめられています。

こうした在外研修が終わりかけていた頃、橋本さんに一本の電話が届きます。声の主はベルリン芸術祭新総裁となったマティアス・ペース。そこで一緒に働かないかとの誘いを受けた橋本さんは、2022年秋から同芸術祭のヘッド・ドラマトゥルクとして働いています。

ここから橋本さんは、ベルリン芸術祭の成り立ちや構成を紹介しました。同芸術祭はベルリンにおける連邦の文化事業(Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin、通称KBB)の主催する事業のひとつで、5つのフェスティバルと2つの文化施設を運営しています。5つのフェスティバルには、ジャズや現代音楽、クラシックといったジャンルの異なる3つの音楽フェスティバル、批評家が選んだ年間の「注目すべき10演目」を紹介する演劇祭、若者の芸術表現を紹介するフェスティバルがあります。文化施設としては、Gropius Bau とHaus der Berliner Festspieleを運営していますが、芸術祭のメイン会場である後者が、3〜11月以外には比較的空いていることから、残りの時期に「PERFORMING ARTS SEASON」というプログラムも新しく実施。橋本さんはこの企画で主導的な役割を果たしています。

では、この芸術祭はどのように始まったのでしょうか。同芸術祭は1951年、イギリス、アメリカ、フランスが資金を出して「ベルリン芸術週間」の名でスタートします。このことからもわかるように、もともとは冷戦期に、西ベルリンの資本主義陣営が東ベルリンに対して文化の自由さをアピールする、政治的な意図を持つ催しでした。このことは扱うジャンルにも反映され、当初はクラシック音楽が中心だったものの、のちにそこに実験音楽や、アメリカ文化を代表するジャズのフェスティバルも追加されていきました。

1990年に東西ドイツが統一されると、2001年には先のGropius Bau とHaus der Berliner FestspieleがBerliner Festpieleに統合されるなど、芸術祭も大きく変化します。こうした統一路線を象徴する出来事と言えるのが、各種フェスティバルのロゴタイプです。同芸術祭では、それぞれのフェスティバルの歴史を尊重し、従来は異なるデザインのロゴを使用。組織的にもバラバラに動いている側面がありました。しかしマティアス・ペースは、新総裁に就任後、まずここに着手。新たな方針として「それぞれの分野のメンバーたちが協力し合って仕事をする」ことを掲げ、その象徴としてロゴデザインを統一したのです。

また、この新しい方針には、外国人スタッフの積極的な雇用も含まれていました。 こうしてドイツで働いた経験がなかった橋本さんにも、声がかかったのだといいます。

労働環境、世代交代、サステナビリティ——世界の現場で起きているシフトチェンジ

芸術祭の歴史と組織を説明したあと、橋本さんはベルリンと東京、そして長く暮らした京都市という都市について、いくつかの数字を示しながら比較しました。

京都とベルリンはともに800キロ平方メートル台で、ほぼ同じ大きさの都市です。対する東京23区は627キロ平方メートルと、残り2都市より規模は小さいですが、その面積のなかに978万人が暮らしています(京都市は138万人、ベルリンは350万人)。また劇場の数を見てみると、京都には小さなライブハウスなども含めて約210劇場が、ベルリンには約400劇場が、東京には約1,200劇場があり、ほぼ人口と比例していることがわかります。他方で公園の数では、京都が950カ所、ベルリンが2,500カ所、東京23区が約4,600カ所と、東京では人口一人当たりに対する公園の面積がほかの2都市より少なくなります。

こうして都市の全体像を比較したうえで、橋本さんはベルリンで働きながら感じるシフトチェンジについて、主に3つの観点から話しました。

その一つが労働環境の変化です。この変化にはモバイルワーク、フレックスタイム、デジタル化なども含まれますが、橋本さんがベルリンでとくに印象的だったと語るのが、組織の多様性です。「日本でも表現活動のテーマに多様性が掲げられることはありますが、ベルリンでは現場自体に多様性を持たせるべきと積極的に言われる」と橋本さん。KBBが運営する施設や事業にはドイツ語を介さない外国人スタッフが多数働いていますが、同組織では仕事の一環としてドイツ語のレッスンを受講可能。また、スタッフのなかに差別を抑止するためのワーキンググループが作られており、スタッフ自らが専門家を呼んで勉強会を開いたりするなど、ボトムアップで反差別的な職場環境を作る機運があるといいます。

二つ目の変化が、世代交代です。「パフォーミングアーツのフェスティバルディレクターには近年、世代的にも地域的にも移動が感じられる」と橋本さん。例えば、ドイツで開催された「世界演劇祭2023」では相馬千秋、「マンチェスター国際フェスティバル」ではシンガポール出身のロー・キーホンといった若い世代がディレクターに就任するほか、ノルウェーのベルゲンで「ベルゲン国際芸術祭」を開催する劇場、BIT Teatergarasjenのディレクターにもシンガポール出身のタン・フクエンが就任しました。このように世代が変わるのと同時に、フェスティバルの方向性を担う重要なポストに地域を越えた人材の登用が見られるのも昨今の流れだといいます。

最後の変化は、サステナビリティについてです。この言葉は、日本では多くの場合、環境負荷に関するものとして語られますが、近年ではそれに加え、やりがい搾取のような労働負荷の視点も注目されています。そして橋本さんは、そこに「才能負荷」という新しい課題を提起します。「パフォーミングアーツのフェスティバルでは、そのディレクターが人気や実力がある特定のアーティストを独占したり、複数のディレクターがあるアーティストに集中して新作を依頼するなどして、その表現者が疲れ果てて才能を枯渇させてしまうというケースが多くある」と橋本さん。さらにこうした集中は、アーティスト本人の勘違いを生み出し、さまざまなハラスメントにつながるという側面も持つと指摘します。

日本には、人や知を育み、蓄積するための拠点が不足している

橋本さんは最後に「個人的な課題」として、劇場で上演する作品のスケールや、欧米と日本における作品制作のプロダクションのメカニズムの違いに話題を向けました。

橋本さんが働くHaus der Berliner Festspieleは、東京で言えば東京芸術劇場のプレイハウスと同規模の大きな劇場です。橋本さんはもっとアジアの作品を紹介したいと考えますが、そうした大きな劇場で上演する作品はどうしても欧米中心になりがちです。なぜこうしたことが起きるのか。それは日本のケースでは、出演者の国内メディア的な知名度か、欧米プロダクションのライセンスかどちらか(あるいは両方)に依存することでスケールの大きな作品を成り立たせている現実があり、それをヨーロッパで紹介するには無理があるからです。

「つまり日本では、あらゆる資本を蓄積する拠点が不足しています。その資本とは、経済的でも空間的でもありますが、とくに不足しているのが人的知的資本、すなわち人や知性を育み、蓄積する拠点です。これは日本では、劇場が入れ替わり立ち替わりいろんな演目を上演するだけのハコとされ、何かを蓄積する場として整備されていないことにも関わります」。

ベルリンに渡ることで、表現に携わる者として、こうした人的資本を支えるアカデミックな勉強の重要性を感じたという橋本さん。しかし日本では、近年も一部の国立大学に中期目標や予算の決定を行う「運営方針会議」の設置を義務付ける改正国立大学法人法が成立するなど、大学や学問の自治を揺るがす事態が起き、そもそも学術や教育の基盤が問われています。こうしたことを受け、橋本さんは、芸術文化に携わる者が表現活動それ以前にきちんと政治に向き合い、投票行動などを行うことの重要性を強調。「アート業界の人間も、一人の市民として社会に参加すべきではないかと私は考えます。そのためには街に出て他の市民と出会い、あるいは課題を抱える当事者と出会うことで、どんな社会にしたいのか声を上げていくべきではないか。芸術の前に人に出会うべき、街に出るべきだということを申し上げたい」と締めました。

大きな物語ではなく、個別の体験の共有や共感を通して他地域や歴史と向き合う

続けて、イさんと橋本さん、そしてモデレーターの五十嵐太郎さんによるディスカッションが行われました。

最初に五十嵐さんから、館長就任にあたり、ウィットワース美術館では今後どんなことに取り組みたいかを問われたイさんは、「アートの大事なものを実現しつつ、それを訪れた人たちにとっても意味のあるものにしたい」とコメント。イさんがこうしたヴィジョンを持つ背景には、アートの世界がエリート主義になり、排他性の高い小さなコミュニティを築きがちな状況への疑問があるといいます。「でも私たちは、アートについて来館者に教えることはしたくない」とイさん。「とくにウィットワース美術館は100年ほどの歴史を持つため、あまりファインアートに特化せず、壁紙やテキスタイルの収集にも力を入れてきた。また、原則的に展示は無料です。トイレを使ったり、カフェに来たり、アートを見たり、誰でも入ってくることができる。そうした美術館のあり方がとても好きで、それをより品質の高いものにしたいと思います」と、開かれた美術館像を語りました。

五十嵐さんは、イさんがアーティスティック・ディレクターを務めた昨年の「第14回光州ビエンナーレ」も訪問。そこで印象的だったのが、西洋のいわゆるスターアーティストがほとんどおらず、代わりに日本人には馴染みのない地域のアーティストが多く選ばれていたことだといいます。

この理由を聞かれたイさんは、前職のテート・モダンにも西欧だけでなく世界各地のアートを理解しようという空気があったことや、今回の芸術祭のテーマがアートの見えない力であることから、「連帯感」を重視した点を説明しました。とりわけ後者に関しては、光州自体が光州事件という悲劇的な出来事の舞台であることから、グローバルサウスの国々や先住民のような、被抑圧的な歴史やそれに対する反抗心を共有できるアーティストに目を向けたとし、「その意味では、韓国というより光州、オーストラリアでも特定のエリアという具合に、国よりももっと小さな単位で作家を選んだ」とコメント。そして、こうして体験や歴史を共有することは、アーティストにとっても重要だったと話しました。

さらに、話題は今日の主題でもある「シフトチェンジ」に。文化の異なる地域を移動しながら働くという経験の意義や刺激について問われると、イさんは「鍵となるのはインスピレーションだと思う」と指摘。「地域を知るときは具体的であればあるほど良いし、それを理解するなかでより大きな文脈を理解したいと考えている」と話します。

例えばウィットワース美術館のあるマンチェスターは産業革命の舞台となった地域ですが、そこでは上流や中級階級の多くの富が蓄積される一方で、多くの労働者もいました。そうした労働者に富は分配されていたのか、それとも彼らは略奪されていたのか。イさんは、「ひとつの物語のように見える歴史にもさまざまな側面がある。そうした歴史にアーティストがどう反応し、現代のコンテクストのなかで再解釈するかに興味があるし、ユニークな視点で未来への提言をしてくれるのではないかと思っている」と、異なる土地を知ることの意義を語りました。

同じくベルリンで暮らしながら感じたことを聞かれた橋本さんは、各種の手続きや登録に苦労した経験を踏まえ「外国人として、マイノリティーとして生きることがこんなに大変なのかと恥ずかしながら初めて感じた」と話します。また、アメリカの研修期間に印象的だったこととして、コロナ禍に向かう医療従事者はもちろんPCR検査会場のスタッフも個人として責任感を持って現場に立っていたことを挙げました。こうした個人の姿勢は取材した資金調達の担当者にもみられるといい、「単にそのプロジェクトをしたいから資金が必要ではなく、なぜそれを成立させるべきかを社会的な必要も含めて語るんです。アート関係者であることを超え、一市民として自分なりの責任感を持って仕事をする人たちの姿が印象的だった」と語りました。

多様な人が働くヨーロッパの現場の実態や課題とは?

五十嵐太郎さん

さまざまな場所から人々が集まって協働する現場では、必ずしもポジティブな効果だけではなく、大変さや課題も見えているのではないか。五十嵐さんから、そうした協働における両面性について問われると、イさんは、テート・モダンに勤め始めた際、自身が初めての非ヨーロッパ以外出身のキュレーターだったこともあり、「変わったところだ。現代美術以外の分野の歩みはもっと早いのではないか」と感じたことを回顧。しかしそこから、スタッフも扱うアーティストも国際化が進み、知識を共有できるようになったことから、やはり労働環境自体の多様性が重要だと話しました。

他方で、2020年のブレグジット後には欧州の大陸諸国出身のスタッフが多く辞めてしまい、そうした多様なスタッフ同士によるビジョンの共有が少し弱くなってしまったとも語り、この出来事を通してあらためてナショナリズム的な動きがアートに与える影響の大きさや、搾取ではないかたちでの国際主義や、連携の重要性を感じたと振り返りました。

対して橋本さんは、ベルリンで働くなかで、「ベルリン芸術祭の人たちは多様な表現に寛容というイメージがあるが、実情はまだまだと感じる部分がある」といいます。例えば先ほども触れた強固なプロダクションの仕組みを持つ欧州では、人々がその仕組みが強固で完成されていると信じる傾向があるがゆえに、異なる方法で作られた作品を「未発達なもの」と捉える傾向があるように感じる、と橋本さん。「本当の意味での多様性はまだ道半ばで、潜在的には西洋中心主義的な視点が残っている」と指摘します。

もうひとつ、橋本さんが指摘したのは、「ポストコロニアリズム」の名目のうえで行われる旧植民地の芸術文化の紹介に見られる、負の側面です。「例えば、ポルトガルのフェスティバルディレクターが反省やリスペクトの意味を込めて、過去に植民地化していたアフリカの地域のアーティストを紹介するということがありますが、そこには二重の植民地主義のようなものも感じてしまう」と橋本さん。元来、多くの人に鑑賞させるためにあるのではなく、地域のコミュニティ内で育まれていた文化を、そこから切り離して「芸術」として見せる構造には、一見「良識的」でありながら、観光客が『人間動物園』的なものを目の当たりにする際のまなざしを再生産することにつながるのではないかと問いました。

文化関係者は、世界で起こっている暴力とどのように向き合うのか?

3人のディスカッションの終盤では、2022年からのロシアによるウクライナ侵攻や、2023年からのイスラエル・ガザ戦争について、その受け止めに関する話題も挙がりました。

イさんは、最終的に重要なのは個人の選択であること、また、前提として双方の暴力は当然許されるべきものではないことに触れつつ、多くの西洋の人間にとって、ウクライナ侵攻は「NATO対ロシア」という構図である点でよりシンプルだったと指摘。対して、パレスチナとイスラエルの状況は双方に関わりを持つ人が多い分、より複雑だと話しました。

じつはウィットワース美術館では、戦争が起こる前の2019年から「マテリアル・パワー:パレスチナの刺繍(Material Power: Palestinian Embroidery)」という企画展を準備していたといいます。戦いの始まりにより、美術館ではこの企画をどうするか、どのような視点を盛り込むかについて、毎週長いディスカッションが開かれました。来館者にも、さまざまな視点を持つ人がいます。そこでこの展覧会をかたちにするうえでは、「双方の国の2つの見解だけではなく、個人の視点や感情的なつながりを理解しようとした」とし、政治的な見解を超えて、人によってさまざまな見解があることを重視したと明かしました。

橋本さんが働くベルリンでも、ウクライナ問題の際にはウクライナのアーティストに対する支援が広がったのに対し、パレスチナとイスラエルの問題は非常に複雑だといいます。「とくにドイツにはホロコーストの歴史もあり、反ユダヤ主義と取られる発言は文化関係者にとっても死活問題になる」と橋本さん。ただ、劇場やフェスティバルのディレクターの社会的な注目度が高いドイツでは、こうした職業の人に対して政治的な発言が求められる機会は少なくありません。そこでベルリン芸術祭では、発言にあたり、芸術祭に関わるディレクターたちとともに、「これをベルリン芸術祭の声として出して大丈夫か」ときちんと議論したうえで、文書を仕上げるというプロセスが取られているといいます。また、こうした公式の文書では表明することが難しい立場を、個人の発言やSNSの発信、デモに参加するなどの行動によって、表明している人たちもいると語りました。

こうして3者のディスカッションは終了。その後、会場からは、KYOTO EXPERIMENTの開催にあたり橋本さんは京都市や市民にどのようなアプローチをしたのかという質問や、欧米の芸術祭や文化施設のスタッフに非西洋圏出身が増えていることと欧米中心主義の行き詰まりの関連性についての問いなど、熱心な質問が多く寄せられていました。

移り変わる状況や常識のなかで、さまざまな人や課題に触れながら活動している2人のゲストを招いて行われた今回のフォーラム。イさんと橋本さんの話からは、日本で暮らしているなかではなかなか知ることのできない世界の創造現場の現在地や、文化従事者のリアルな実感、そして、そこで生まれつつある可能性や問題の片鱗を知ることができたように思います。

撮影:田中雄一郎

文:杉原環樹

2023年度 アーツカウンシル・フォーラム

「都市の中でアートがつないでいくもの―創造現場のシフトチェンジから考える」

- 開催時期:2023年12月17日(日)14:00~17:00

- 開催場所:YAU STUDIO(東京都千代田区丸の内3-1-1 国際ビル7F)

- 主催:公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京

- 協力:有楽町アートアーバニズム YAU