東京芸術文化創造発信助成 芸術創造環境の向上に資する事業【長期助成】【単年助成】活動報告会

アーツカウンシル東京では、平成25(2013)年度より、「芸術創造環境の向上に資する事業」に対する支援を行っています。芸術創造環境の現状と課題を捉え、課題解決に実践的に取り組む、分野全体を広く見渡した活動を対象とし、アーティストや芸術分野におけるさまざまな創造活動の担い手の人材育成事業や、アーカイブの新たな在り方を実践する事業、芸術の普及に寄与する手法を開発する事業などを支援してきました。ここでは、助成対象となった団体にご登壇いただき、その取り組みの成果や課題、アイデア等を共有する報告会をレポートします。

2025/03/11

第1回「芸術創造環境のアレコレについて、新たなアイデアを探るラウンドテーブル」(前編)

開催日:2024年12月26日(木)19:00~21:00

開催場所:アーツカウンシル東京

対象事業:

・「Terra Co. ダンスリサーチプログラム」

(東京芸術文化創造発信助成【単年助成】令和4(2022)年度)

・「Nextream21 かつてなく自由にダンスを名乗るための煙が立つ会」

(東京芸術文化創造発信助成【長期助成】令和5(2023)年度から令和7(2025)年度まで(3年間))

・舞台芸術をめぐる言説を発信するプラットフォーム形成プロジェクト『紙背』第二期

(東京芸術文化創造発信助成【単年助成】令和5(2023)年度、令和6(2024)年度)

報告団体・登壇者[報告者]:

株式会社クラネオ

平原慎太郎(ディレクター)

町田妙子(制作者)

一般財団法人 六行会「Nextream21 かつてなく自由にダンスを名乗るための煙が立つ会」

塚原悠也(代表ディレクター)※オンライン参加

花光潤子(プロデューサー)

『紙背』編集部

山﨑健太(『紙背』編集長)

大川智史(『紙背』編集部 バックオフィス、オンライン担当)

ファシリテーター:森山直人(演劇批評家、多摩美術大学 美術学部教授)

グラフィックファシリテーター:清水淳子

司会進行:水野立子(活動支援部助成課 シニア・プログラムオフィサー)

※事業ページはこちら

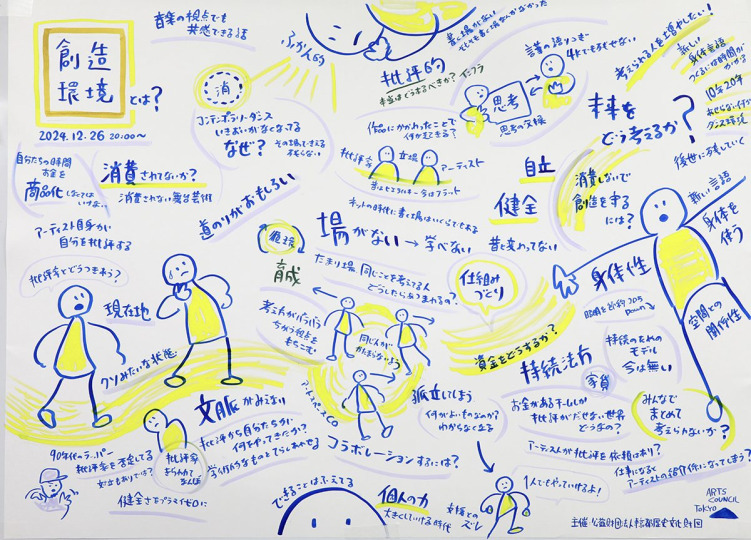

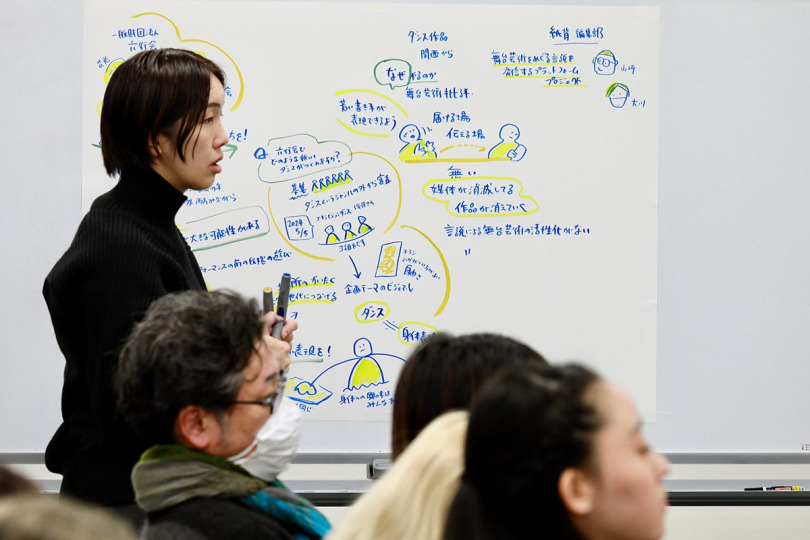

ファシリテーターと登壇者のトーク、参加者との質疑応答のグラフィッイクレコード(photo:kabo)

ファシリテーターと登壇者のトーク、参加者との質疑応答のグラフィッイクレコード(photo:kabo)

さまざまな芸術分野を超えて、芸術創造環境の向上に資する事業の新たなアイデアを発想することを目指して開催された本報告会。完了した事業を成功例として紹介するのではなく、実施途中の事業において、上手く行っている点や突き当たっている課題、予想と違ったことなども紹介し、事業を取り巻く現在進行形の状況を共有することで、参加者と共に未来の創造環境を考える時間となった。このような内容の報告会は財団や劇場などのオーガナイザーが多くなりがちだが、本報告会にはアーティストをはじめ制作者や批評家などの参加者も目立ったことは、創作環境に対する問題意識の高まりを示している。100名を超える申込があり、盛会となった。

また、本報告会はグラフィックファシリテーターの清水淳子により話される内容がその場で描き出され、リアルタイムで内容が「見える化」されることで、より有機的な対話や発想が生まれることを後押しした。参加者には付箋が配布され、疑問やコメントなどを随時書き留めてもらうよう、司会からあらかじめ呼びかけがあった。休憩時間に、その付箋をグラフィックレコーディングの該当箇所に貼ってもらい、報告会全体を俯瞰して眺めてみる試みもあった。

※本レポートでは、活動報告会の内容を前編・後編に分けてお届けします。

会場の様子(photo:kabo)

会場の様子(photo:kabo)

【前編:報告会レポート】

助成事業の活動紹介

■株式会社クラネオ

「Terra Co. ダンスリサーチプログラム」

登壇者(左から):町田妙子、平原慎太郎(photo:kabo)

登壇者(左から):町田妙子、平原慎太郎(photo:kabo)

「振付家育成講座Terra Co.」について−自立したアーティストを育成する

まず、助成事業の前身となる「振付家育成講座Terra Co.」について平原慎太郎と町田妙子より説明があった。この育成講座は、2018年から2021年まで3回実施され、その後、令和4(2022)年度に、東京芸術文化創造発信助成【単年助成】の採択事業として実施した。自立したアーティストを育成しつつ、観客の作品理解や満足度の向上も目指し、アーティストと観客の双方を含む形で、ダンス界全体の創造環境を向上させることを目的とし、「振付家育成講座Terra Co.」では以下の3つを柱として、創作環境に対するサポートが重視されていた。

① 「学ぶ」として全11回の座学や実践講座

② 「創作」としてリハーサル場所の提供やアドバイス

③ 「成果公演」として劇場での発表とフィードバック

講師には、国内外から音楽家の景井雅之、ラッパーの呂布カルマ、映画作家・ダンサーの吉開菜央など、ダンス以外のジャンルで活動するアーティストを招き、彼らがダンスをどのように言語化するかを学ぶことで、コンテンポラリーダンスというジャンルを俯瞰しながら思考する力や作品に対する言語化の能力をトレーニングするという狙いがあった。一方で課題としては、成果公演それ自体が目的化してしまったことで、その後のフィードバックや学びを見出すことへの促しが十分でなかった、という点が挙げられた。

また、受講生同士の交流の機会を十分につくれなかった点も課題となった。“講師と受講生”という関係性を取り払いきれず、プログラムが目指していた、自立したアーティストとしての在り方の実現から遠ざかる要因になったと考えられる。

グラフィックレコーディング中の清水淳子(photo:kabo)

グラフィックレコーディング中の清水淳子(photo:kabo)

「Terra Co. ダンスリサーチプログラム」について

「Terra Co. ダンスリサーチプログラム」は、「振付家育成講座Terra Co.」の実施を通して発見した新たな課題に対して応答する形でスタートした。以下の5点をコンセプトに実施し、それぞれ手応えや反省があった。

■課題や目標の設定を参加者に委ねる

参加者各自のモチベーションやバックグラウンドが多様だったため、主催者側が一律で目標を定めてしまうことで、参加者の自主性が形骸化し、受け身になることを防ぐよう、参加者が各自で課題や目標を設定した。しかし、これは参加者にとってやや高い要求だったことに加え、自主性を重んじる余り、十分なフォローアップができなかったという反省があった。

■コンテンポラリーダンスの系譜をたどる講座の実施

先人によって生み出されてきたダンス表現が、どのような系譜の中で展開されてきたのか、そして自身の創作活動はその文脈の中でどのように位置付けることが可能なのか、アーティストとしての自身の現在地を知るための講座を実施した。しかし、限られた時間の中でダンスの系譜を理解し、自身の表現の現在地を認識することには限界があり、表層的な学びになってしまった。

■自主的に他者とのコミュニケーションを取れるような環境づくり

講座の中でディスカッションの時間を取る、LINEグループやZoomで質問会を開催するなど、お互いに自然なコミュニケーションが取れる機会を増やした。これにより、自主的なコミュニケーションを促進することができた。

■多様な視点からのフィードバック

舞踊・演劇ライターの高橋彩子、舞台芸術研究・身体論の大学教員・越智雄磨とダンス研究、舞踊美学の大学教員・振付家の児玉北斗、平原など、さまざまな視点からフィードバックをできる環境をつくった。狙いどおり、それぞれの専門家から多様な角度のフィードバックを引き出すことができた。

■途中経過発表・成果発表で観客とプロセスを共有

最終的な成果だけを発表するのではなく、創作過程の公開や中間発表など、さまざまな段階を観客に開くことや、これまで有料だった成果公演を無料とし、参加者の負担を減らすことで、多様な形式の発表が行えるようにした。

登壇者(左から):町田妙子、平原慎太郎(photo:kabo)

登壇者(左から):町田妙子、平原慎太郎(photo:kabo)

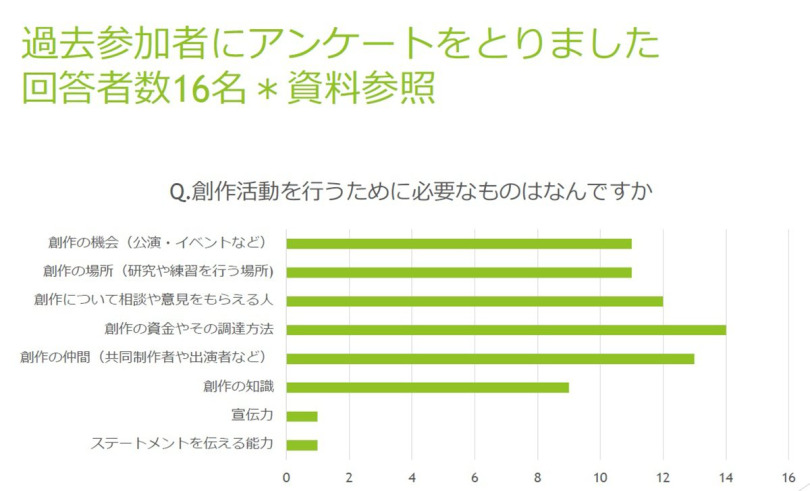

創作活動を行うために何が必要か

最後に平原より、過去の参加者へ向けて実施したアンケート結果が示された。「創作活動を行うために必要なものはなんですか」という質問に対する回答結果から、創作の機会や場所、創作内容についての意見交換やアドバイス、創作資金や調達方法など、創作環境において必要な基本的な要素のサポートを必要としている現状が分かった。

登壇者:平原慎太郎(photo:kabo)

登壇者:平原慎太郎(photo:kabo)

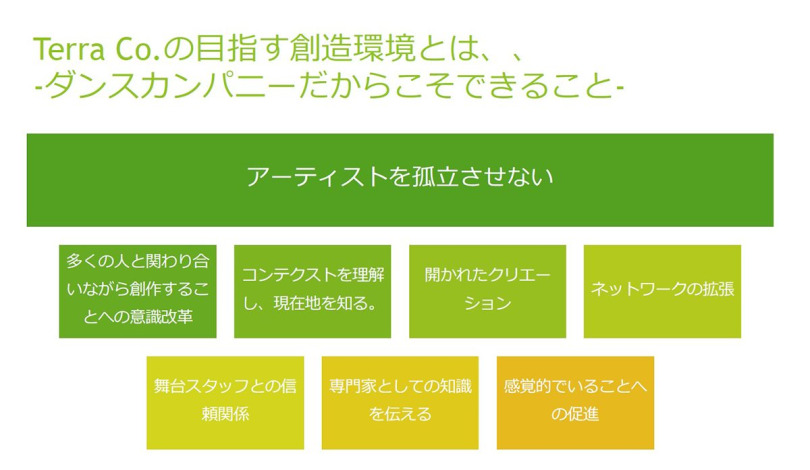

平原は最後に、「カンパニーとして、どうやってアーティストたちに“学ぶ”ことを提供していくかを実践してきた。数年かけて事業をやってきて分かったのは、“学ぶ”ということ以前に、“環境”そのものからつくっていかないといけないということ。そして我々はアーティストを抱えるダンスカンパニーでもあるので、どうしたらアーティストを孤立させずにいられるかを主なミッションとして、引き続き考えていきたい。」と語った。

■一般財団法人 六行会

「Nextream21 かつてなく自由にダンスを名乗るための煙が立つ会」

次に、一般財団法人 六行会による「Nextream21 かつてなく自由にダンスを名乗るための煙が立つ会」について、本事業の代表ディレクターの塚原悠也とプロデューサーの花光潤子が報告した。

登壇者(左から):塚原悠也、花光潤子(photo:kabo)

登壇者(左から):塚原悠也、花光潤子(photo:kabo)

新しいダンスの表現を生み出すための試み

六行会は、品川の新馬場にある劇場で、この地域は東海道南品川宿として江戸時代から町人文化が栄えた地域だった。その地域の有力者、町人・商人が、教育や文化、福祉の復興を図るため立ち上げた民間組織が一般社団法人六行会の前身である。2002年から若手振付家の支援を目的としたコンペティション「Nextream21」を開催し、2008年からはNPO法人魁文舎が事務局としてその運営を担ってきた。

しかし、近年のコンテンポラリーダンスの低迷・停滞に危機感を覚え、この現状を打破するために、既存のプログラムを抜本的に改革し、コンテンポラリーダンスの枠を超えた新しいダンスを生み出すためのプログラム「Nextream21 かつてなく自由にダンスを名乗るための煙が立つ会」を立ち上げた。2023年より3年間の東京芸術文化創造発信助成【長期助成】事業として実施中で、現在2年目に入っている。

六行会ホール

六行会ホール

1年目は、「六行会ホールでどのような『ダンス』をつくれますか?」というテーマで企画案を公募。1次選考で選出された6組(JACKSON kaki、豊田ゆり佳、ニュー・ダンス研究会、山本卓卓ソロ✕萩原雄太、涌井智仁、和田ながら)が2024年5月、六行会ホールで公開プレゼンテーションを行った。そして、2年目への進出者がこの中から3組(JACKSON kaki、豊田ゆり佳、涌井智仁)に選抜され、ディレクションチームをメンターとするクリエーションを経て、企画案から実現可能なものに更新する。そして2025年5月に再び公開プレゼンテーションを実施し、3年目に進出する1組のみを選出する。最終年はその1組の参加アーティストとディレクションチームのトライアンドエラーを通じて、六行会ホールにて新作の発表を行う。

六行会ホールでの公開プレゼンテーション JACKSON kaki(photo:前澤秀登)

六行会ホールでの公開プレゼンテーション JACKSON kaki(photo:前澤秀登)

「コンテンポラリーダンスはもっとめちゃくちゃできるはず。その想像力を人間は持っている。」

本事業の狙いについては、代表ディレクターの塚原より説明があった。塚原は、自身がまだ大学院生で、コンテンポラリーダンスが盛り上がりを見せていた最後のタイミングだったという2002年頃よりNPO法人ダンスボックスにスタッフとして関わり、そこでさまざまなジャンルで活動する人と出会った。そこから今まで23年間、自分の作品を発表するという形で創作現場に関わってきた。その中で海外に出る機会も得たことで、国内外の状況に接する中で、創作に関わる人々が何を考えているのかを観察してきた。

「コンテンポラリーダンスはもっといろんなことができる可能性のあるフォーマットであるはずなのに、なぜ今こういう状況なのだろう。もっとめちゃくちゃできるはず。その想像力を人間は持っているはずだし、そういう面白いことを考えている人をコンテンポラリーダンスと呼ばれるフィールドにどうやって呼び込めるか。そういうことが今後の10年、20年、30年に大きく関わるだろうという意識のもと、この事業を進めています。」と語った。

(参考)代表ディレクター 塚原悠也によるステートメント

「本来であればカート・コバーンあたりがバンドではなくコンテンポラリーダンスをやってくれていればよかったのだ」

(全文は団体のウェブサイトに掲載 https://www.kemuri-ga-tatsu.com/opencall )

会場の様子(photo:kabo)

会場の様子(photo:kabo)

現状の課題に対して、具体的に取り組んだことは以下の3点である。

■コンペティティブな状況をあえて生み出す

アーティスト同士が交流する機会が少ないため、ダンスの歴史を踏まえ、社会や時代思想と同期した作品が減少している。アーティストとしてのアイデンティティを確立しきれていないという現状に対して、あえてコンペティティブな状況を作り出した。そのことで、歴史やコンテクストを理解しながら、ダンスを“使って”新しい表現を始めるための場となることを目指した。

■ダンスを使って新しいことを始めようとするアーティストをダンスシーンに誘引する

ダンスがアート界全体に対して及ぼす影響力が弱くなり、美術分野なども含めたアーティスト達がダンスの領域に入ってくることが少ないという現状、またダンスシーンとしての変化や動きが鈍くなっている現状がある。これに対して、他分野のアーティストをもダンスシーンに呼び込むため、塚原に加え、写真家の志賀理江子、美術家のやんツーといった、ダンス以外の分野で活動しながらも身体性に深く関わる作品を創作するアーティストを迎え、この合計3名がディレクター・審査員を務めた。

1年目を終えての所感として、募集の段階ではダンスにとどまらない表現分野を超えた多様なアーティストからの応募が合計20以上あり、テーマ、ディレクター、ビジュアルデザイン(小池アイ子が担当)も効果的に作用し、波及力の高い走り出しができた。さらに公開プレゼンテーションには想定以上の注目を集めることができ、アーティスト・観客ともに、身体表現それ自体への関心が高いことが分かってきた。

■今日のダンスシーンの創造環境と一線を画す表現の解放区を新たに創出する

創造環境について議論する際、助成金やスペースの不足といった、リソースの問題がフォーカスされがちだが、アーティスト自身がどれくらい“表現の解放区”を自ら開拓できているのか、という点に対しても問題提起する。

登壇者:塚原悠也(photo:kabo)

登壇者:塚原悠也(photo:kabo)

最後に今後の展望として塚原が次のように締め括った。

「どの分野の表現にも深く関わり、デジタル化の波の中でさらに身体表現の重要性が増すことが明確になってきている。動作や身体性といったトピックに対する応答として生み出されていく新しい表現を、コンテンポラリーダンスという分野が担えるようになることを願っている。そしてダンスシーンの内外にとって、より有意義な企画にしていくためには何ができるのかを考えたい。」

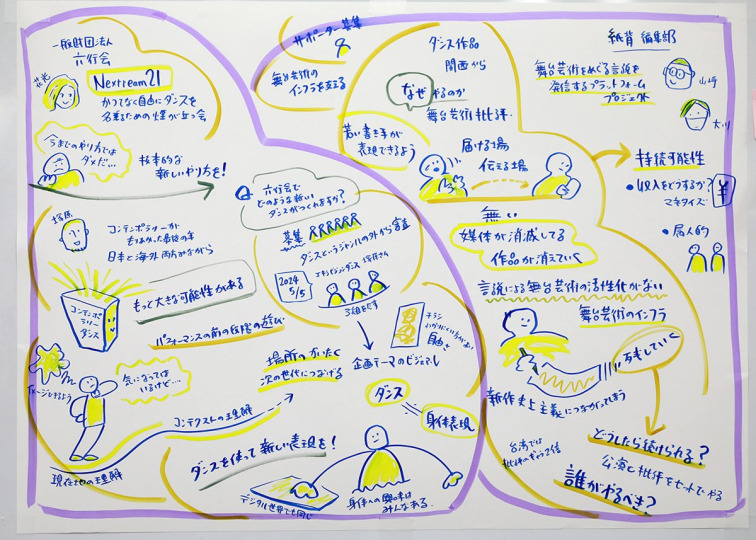

六行会と『紙背』編集部の活動報告内容のグラフィックレコーディング(photo:kabo)

六行会と『紙背』編集部の活動報告内容のグラフィックレコーディング(photo:kabo)

■『紙背』編集部「舞台芸術をめぐる言説を発信するプラットフォーム形成プロジェクト『紙背』第二期」

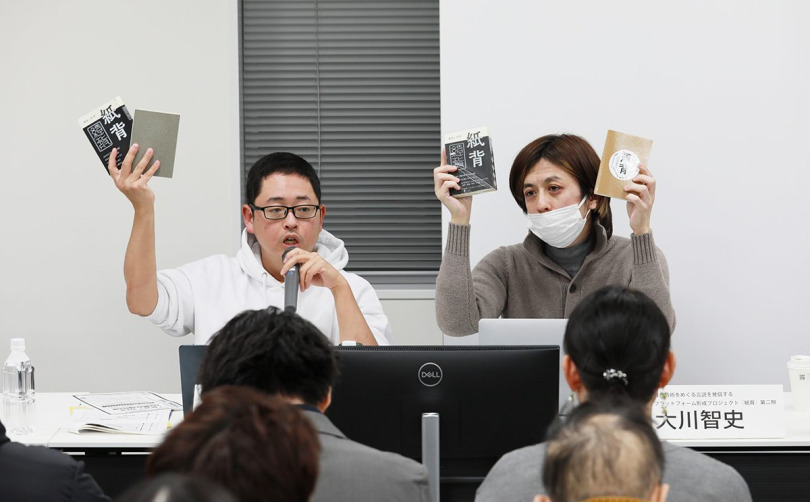

登壇者(左から):大川智史、山﨑健太(photo:kabo)

登壇者(左から):大川智史、山﨑健太(photo:kabo)

続いて、『紙背』編集部の山﨑健太と大川智史より「舞台芸術をめぐる言説を発信するプラットフォーム形成プロジェクト『紙背』第二期」の紹介があった。『紙背』は、冊子の『紙背』とウェブサイト上の「紙背WEB」の2種類の媒体で批評やインタビューを発表する演劇批評のプラットフォーム。『紙背』は文庫サイズの雑誌で、2017年5月から現在まで6冊が刊行されている。1冊に3本の戯曲を掲載し、その掲載戯曲1本につき劇評2本を掲載している。この演劇批評誌については助成対象ではなく、編集部の自費出版となっている。

登壇者(左から):山﨑健太、大川智史(photo:kabo)

登壇者(左から):山﨑健太、大川智史(photo:kabo)

言説による舞台芸術の活性化が機能していない

助成対象事業となる「紙背WEB」は2023年11月から開始され、ひと月に1〜2作品を取り上げ、1作品につき1本のアーティストへの事前インタビューと2本の劇評を掲載している。戯曲を軸とする演劇批評誌『紙背』とは異なり、インタビューと劇評を掲載することで、戯曲がないダンス作品なども取り扱うことが可能になっている。

令和5(2023)年度、令和6(2024)年度と東京芸術文化創造発信助成【単年助成】を受け、演劇を専門とする山﨑に加え、ダンスを専門とするゲストキュレーターとして呉宮百合香を迎えた。さらに関西圏のアーティストも取り上げるなど、活動の幅と質ともに向上を図っている。

事業を実施するにあたり、解決すべき問題点として挙げていたのは以下の点である。

■戯曲を掲載する媒体がない

岸田國士戯曲賞の最終候補作でさえ、そのほとんどが出版されていない。演劇批評誌『紙背』2023年11月号に掲載した戯曲3本のうち2本が同賞の最終候補作となった。

■批評を掲載する媒体がない

媒体が消滅してしまっている。いくつかの演劇雑誌は残っているが、特に若手アーティストの作品を取り上げる場がない。そのため、公演を実施してもその記録やレビューが残らないまま作品が消えていってしまうという現状がある。若手の批評家が批評を書ける場がないということにも繋がり、山﨑より若い世代、あるいは同世代の批評家の活動が見えてこない。

■若い作り手と批評家との間のジェネレーションギャップ

若手の批評家がいないため、高齢の男性が多い演劇研究者や批評家と、若手アーティストの間でジェネレーションギャップが生じてしまい、健全な状況が保たれていない。

これらの問題点から山﨑は、言説による舞台芸術の活性化が機能していない状況であると考えている。

グラフィックファシリテーター:清水淳子(photo:kabo)

グラフィックファシリテーター:清水淳子(photo:kabo)

「アートが“現実とは異なる方法や角度で思考を刺激するもの”だとするならば、批評はその射程を広げ、舞台芸術を活性化することができる。そして思考を広げるだけでなく、記録することによって、美術や小説とは異なり、上演されている時間にしか立ち現れない舞台芸術を未来に残すことも可能となる。ある作品に刺激された思考や、その作品自体の記録が残らないということは、その作品について後から振り返るための手掛かりが無くなってしまう。そのために過去作品を振り返ることが難しくなり、業界全体は次から次へと新作を欲する傾向に走っていく。つまりこれは、いわゆる“新作至上主義”にもつながる問題で、結局アーティストが使い捨てにされてしまう。」(山﨑)

芸術のためのインフラを支えるのは個人なのか

このような問題意識のもと事業を実施する中で、見えてきた課題は以下だと言う。

■持続可能性がない

収入を得る手段がほぼなく、特に「紙背WEB」は無料公開しているので収入にはならない。課金制にすることも可能だが、批評は誰でもアクセスできる状態にあることが非常に重要。収入を得るため、2024年度はDance Base Yokohamaと愛知県芸術劇場の「パフォーミングアーツ・セレクション」とコラボレーションを行い、原稿料を折半する形で資金提供を受けた。

また、“舞台芸術のインフラを支えることを一緒にお手伝いしていただく”というコンセプトのもと、サポーター制度も導入している。「紙背WEB」にアクセスすると、任意の金額を選び『紙背』の活動をサポートできる。サポーターになると、メール配信で記事がいち早く届くというものだ。しかしながら、これらの取り組みによって資金を賄うことはできていない。

■あまりに属人的

山﨑、大川ともに、他の仕事とのバランスの中でこの事業を回すのが難しくなる場面がある。本助成も3分の2助成という助成率のため、残りの3分の1については自己資金で賄う必要があり、自分たちの持ち出しになっている。

これは舞台芸術批評の場をどのように保つのかという問いに繋がる、と山﨑は続ける。

登壇者:山﨑健太(photo:kabo)

登壇者:山﨑健太(photo:kabo)

「批評というのは、芸術を支えるインフラの一つだと思っている。もちろん自分自身が批評家で、書く場所がないと生き残っていけないという個人的な事情もある。でも根本的には、創造環境をより豊かにしていくために必要なものだと信じてやっている。このようにインフラを支えようと奮闘するのは個人が取り組むだけで本当にいいのだろうか。」

例えば、アーツカウンシル東京が助成システムの中に批評を組み込み、助成対象公演にレビューの提出を義務づける、あるいはアーツカウンシル東京がレビューを出す、という方法もあるのではないか、と具体的な提案が投げかけられた。例としてロームシアター京都やKYOTO EXPERIMENTなど、公演と批評をセットにするという取り組みが少しずつ行われていることにも触れた。また、先日訪れた台湾では、批評家に対する報酬額が日本の相場の倍だったことにも言及し、持続可能性を目指した循環が生まれてきつつあり、批評家への助成事業も行われていることも紹介した。

会場の様子(photo:kabo)

会場の様子(photo:kabo)

「これらのことは、事業をやり始めた時点で既に考えていた問題点や解決策ではあった。他にやる人がいないので我々がやっている。やり続けることで存在を広く知ってもらい、あるいは意義を感じてもらうことで、最終的には我々がやらなくてもいいような状況が出来上がるのが一番良いと思っている。」

さまざまな角度から創造環境を見つめて課題を抽出し、その改善に取り組む3団体による事業実施途中ならではのリアルな感触を紹介する第1部となった。後編では、ファシリテーター・森山直人を迎え登壇者とのトークセッションと、参加者との意見交換の様子についてレポートする。

(構成・文:武田侑子)