東京アートポイント計画通信

東京アートポイント計画は、地域社会を担うNPOとアートプロジェクトを共催することで、無数の「アートポイント」を生み出そうという取り組み。現場レポートやコラムをお届けします。

2021/02/18

当事者ごととしての育児。誰の生活のなかにもある「表現」——新井有佐「Artist Collective Fuchu [ACF]」インタビュー〈後篇〉

Artist Collective Fuchu [ACF]事務局長の新井有佐さんとお子さん。プロジェクトメンバーは育児中の女性が中心だ。

Artist Collective Fuchu [ACF]事務局長の新井有佐さんとお子さん。プロジェクトメンバーは育児中の女性が中心だ。

まちで活動するプレイヤーの言葉に、これからのアートプロジェクトのあり方を探る「プロジェクトインタビュー」シリーズ。今回は、2018年から府中市で「Artist Collective Fuchu [ACF]」(以下、「ACF」)を展開する、新井有佐さんにお話を聞きました。

普段はレストラン経営者として働き、2児の母でもある新井さんを始め、ACFの運営の中心を担っているのは、子育て世代の女性たち。自分たちの住むまちを、より魅力的で生きやすい、「誰もが自由に表現ができるまち」にしたい——。そんな思いから生まれたプロジェクト。

立ち上げの紆余曲折を経て、やってきたコロナ禍。普段の活動が制限された時間のなか、ACFのチームは新たな展開を見せ始めているといいます。約3年の取り組みを通して、新井さんが感じている手応えとは何なのか? 東京アートポイント計画・ディレクターの森司と聞いていきます。

(取材・執筆:杉原環樹/撮影:加藤甫)

>人生と切り分けられない、生活のなかにある「表現」——新井有佐「Artist Collective Fuchu [ACF]」インタビュー〈前篇〉

(写真右から)ACF事務局長・新井有佐さん、アーツカウンシル東京 東京アートポイント計画ディレクター・森司。

(写真右から)ACF事務局長・新井有佐さん、アーツカウンシル東京 東京アートポイント計画ディレクター・森司。

■ チームの共通言語をつくる。「このまち」を面白くする。

——前篇の最後では、コロナ禍に新しいチームをつくり、お互いの言語を揃えようとしたお話を聞きました。メンバーの歯車が噛み合い始めたきっかけは何だったのでしょうか?

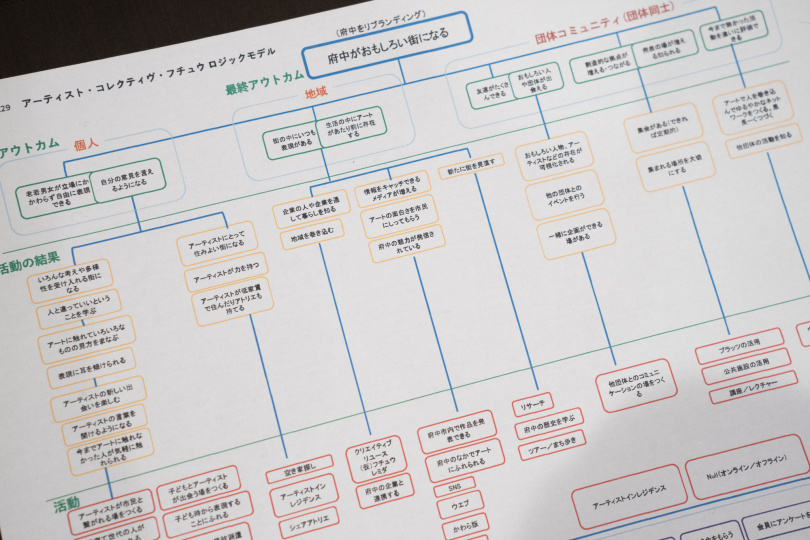

新井:一番大きかったのは、ロジックモデルという考え方との出会いです。これは事業の策定や検証に使われるモデルで、外部のファシリテーターに手伝ってもらい、自分たちのことをあらためて見直し、やりたいことを洗い出してみました。すると、その枠組みを通して、みんなが自分のことを自由に話しながら、人の話も聞くようになった。発言することに引け目を感じないストレスフリーな雰囲気になった。それが大きかったです。

メンバーで意見を出し合い、ひとつのモデルとしてアウトプットする。そのことでACFの外の人に伝える言語の幅も広がりました。いままでは自分たちの思いのままにただ説明していたけど、いまは「この表を見て」と言える一種のツールができた。でも、個人的にはその結果より、それをつくっているときの空気がすごく良かったんだよね。この空気こそ、これだけ時間をかけて話してきた理由なんだと思った。共通の土台があることで、お互いの意見の位置付けも掴めるようになった。共通の言語が生まれた感覚でした。

森:チームとしての基礎工事が終わった、と。

新井:それができるようになると、自分たち以外のプロジェクトの現場を知ることも楽しくなりました。「リサーチをしなよ」「いろんな現場を見てみなよ」というのは1年目から言われていた。でも、それも無駄なお金じゃないかと思っていたんだよね。

森:「行ってみれば?」と言っても行かないんだよ。

新井:(笑)今年、それをやってみたら面白すぎて、少し「リサーチハイ」です。スポンジみたいにみんなが吸収できる状態だから。「人に話を聞きたい!」みたいな。

森:良い話ですね。

コロナ禍でのひとつの成果となったACFの「ロジックモデル」。プロジェクトにおける活動・成果・目的の関係を整理する過程で、チームの言葉が揃うようになった。

コロナ禍でのひとつの成果となったACFの「ロジックモデル」。プロジェクトにおける活動・成果・目的の関係を整理する過程で、チームの言葉が揃うようになった。

——社会活動が大きく制限されて、止まってしまうコロナという時間のなかで、いままでは無駄に思えていたものの印象が変わったんですね。

森:チームが新しく変わったことも大きいと思います。あと、このレストランの3階の部屋の重要性もある。オーナーである新井さん自身が、この場所をいろんな人が出入りする場所であると認識しているから、いまこうして話していても、とても居心地がいいでしょう。これが借りた場所だと違う。ある種の部室感が生まれたことで、チームビルディングが進んだのだと思います。

新井:まだ渦中だけど、コロナの時間はすごく勉強になりましたね。これは私自身の考えだけど、ロジックモデルで最終的に行き着いた「やりたいこと」は、「府中がもっと面白いまちになる」ということだったんです。海外ばかり行っていた私もそうだけど、外って輝いて見えるんだよ。あんな風になりたいとか、こんなまちに住みたいとか。それを追い求めて飛び込むんだけど、時間が経つとそこが「現実」になっちゃう。すると、また次に行く。私の20代はそんな感じだった。でも結局、いま自分が生きているのは「ここ」なんだよね。自分がいる場所、一緒にいる友達、それが面白くなるといいなと思ったんです。

それはコロナ禍の世界で、多くの人が直面していることだと思う。いま、みんな従来通りに過ごせなくてストレスを抱えている。私も昔はすぐ旅行に行っていたけど、そうしたくてもコロナなんだもん。それなら、どこかに行って楽しみを買うんじゃなくて、いま自分がいる場所を面白くする。今日と明日を面白くする。人って、規制がかけられるとものを考えるんだよね。そのとき、うちは一番いい答えを出したな、と。府中を面白い場所にするというのは、この状況のなかで何も窮屈ではなく、自然な回答だった。価値観を変えていけるスタートラインに、いま自分が立っている感覚がありますね。

■ 当事者ごととしての育児。誰の生活のなかにもある「表現」

森:もうひとつ、コロナ禍で、お医者さんたちと一緒にこどものいる場所をつくるという話も出てきましたよね。以前からこどもの場所という話はあったんだけど、最近になって看護師さんのこどもという話が出てきた。

新井:きっかけは知人のお医者さんから、看護師のこどもは保育園に入りにくいと聞いたことでした。保育士にはこどもを保育園に入れるための加点数があるけど、看護師にはない。すると、看護師さんの職場復帰は時間がかかってしまう。その戻りやすい環境の構築が、行政レベルでは間に合っていないという話だった。そうしたなかで、複数の医院の看護師が預けられる保育園があったら、ニーズが高いのではないか、と。実現する方法がないか探っています。

この話を私がすぐに受け止められたのは、育児が私にとって、まさに当事者ごとだからなんだよね。やっぱり人は、自分が当事者の問題でないと、考えることが難しい。私の場合は育児のど真ん中だから、育児に関わることは私の生きた表現になると思ったんです。

——ACFだからこそ、本当に自分の問題として取り組める事業ですね。それを、美術館で見るようないわゆる「アート」ではなく、「表現」と呼ばれているのも興味深いです。

新井:子育て世代が担っているACFで、「こども」は不可欠なキーワードなんです。こどもたちに、普段の生活のなかで自由に意見を言ったり表現したりする大切さを伝えたい。

たぶん社会の大多数の人にとって、「アート」は美術の授業で習うものだと思うのね。それは私自身もそうで、私はいまも美術館には興味がない。でも、「アート」というと違うんだけど、「表現」といえば自分も表現者ではあるな、と。表現は生活のなかにあって、普段は意識しないけど、じつは誰もがやっていること。そのことを、あらためて見つける場所をつくりたい。私は子育てやACFの活動のなかで、そういうものの大切さに気づいた部分があって。自分のこどもたちにも、そんな表現の考えがあってほしいと思うんです。

インタビュー中の一場面。新井さんのお子さんを、NPOの理事長があやしていた。ACFではこどもを連れてプロジェクトに参加するメンバーも多い。

インタビュー中の一場面。新井さんのお子さんを、NPOの理事長があやしていた。ACFではこどもを連れてプロジェクトに参加するメンバーも多い。

森:「アート」という言葉を使わなくても、活動が成立するようになったよね。

新井:でも、森さんはそのことも前から伝えてくれていたんですよね。ACFでは、みんなでゆるやかなテーマを持ち寄り、集まって話をする「null-自由な場所とアートなこと- 」という活動をしていて。あるとき、10組くらいの親子で集まったその場に森さんが来たんです。本当に会議でも何でもない、大人の周りでこどもが遊んでいたり、座っていたりする場なんだけど、それを見た森さんが「これでいいんじゃない?」って言ったの。「これでいいの?」と思うと同時に、その言葉が印象的だったのは、私たちにとってこどもと一緒にいることと活動は切り分けられないことだから。

「null」は大人が集まっているところに、ただこどももいるという状態。こどもがいてもいいようにつくられたプログラムで、対象は大人でもこどもでもない。その一体性を理解してもらえた気がして、嬉しかった。

森:誰のためでも、何のためでもない場所をつくるのは意外と難しくて、奇跡的な状況だと思うんです。我々は目的を定めて何かをつくる訓練を受けすぎているから。だけど、こどもと大人があれだけいて、バラバラに過ごしていると、良い意味でコントロールできない上品なカオスになる。あの場は、それを嫌がる大人がいなかったのが良かったんです。

■ 3年間で「アート」という言葉には頼らない体勢ができてきた

——同じまちに住むメンバー同士で、議論や葛藤を抱えながら活動することには、しんどさもあると思います。新井さんがこの活動を続けてこられた動機は何ですか?

新井:人間関係はこのまちだけじゃなくて、どこにでもあるからね。でも、ぶつかってもいいから、自分はこういうことをしたい、こういう活動をしたいと言わないといけない。折り合うのが無理な人は去っていくかもしれないけど、それでいいんです。表現を恥ずかしがっていたら活動できない。でも、去ったり、休んで立ち止まったり、また再開したりといろんな人が自由に活動をしたらいいんです。その成果が少しずつ出てきているのがいまだと思います。

森:今日のこの状態を獲得したというのが、このプロジェクトにとってはとても大きいことだと思います。さきほど言ったように、最初から僕たちは「アート」をしてほしいと頼んでいたわけではなかった。

新井:言われても困るしね(笑)。

森:でも、どこかでその言葉に縛られてしまっていた。それが、長い時間をかけて疑問に向き合うなかで、「アート」という言葉には頼らない体勢ができてきた。

「null」の、あの大人とこどもが混じり合ったカオスな現場にしても、メンバーにとってはあれこそが日々の当たり前で、これが良しとされないと困るという状況だった。なのに僕に対しては、どこかで「これでいいの?」という遠慮があったんですね。だから「これが正解だと思いますよ」と言ったし、コロナ禍が訪れたときも「一生懸命にやらないと」と言うから、「やらなくていい」と言った。じつは社会が求める正解やレギュレーションに拘束されていた部分があって、それがこの3年間でほぐされてきたんだと思います。

新井:これからプロジェクトをする人には、3年経つと面白くなると言いたいですね。

——さきほどの保育園のほかに、これからやりたいことや課題はありますか?

新井:ひとつ頑張りたいのは、対市役所のコミュニケーション。具体的には、地元の企業と協力して廃材の再利用をするリユース事業や、お店の軒先のような場所を少しお借りして活動に活かす軒先プロジェクトもやりたいと思っています。いずれにしても、大人もこどもも結論重視ではなく答えのない問いについて学べる機会と場所づくりが最大のテーマです。これ まではずっと想像上で論議してきたから、次は行動しようというところにいま来ていて。そのとき、市役所という組織を通すことで、まだACFに関わりのない府中の人たちにも活動を知ってもらえるかもしれない。これからは新たな窓口を開いていきたいです。

でも、そうした活動も、ゴールではないんですよね。本質的にやりたいことは、こどももいる居場所のなかで、毎日忙しい生活のなかにある表現を見つけ直すこと。全部はその通過点だと思っています。私自身にとって、3年間の活動で一番大きかったことは、自分の外側にあると思っていたアートや表現と、自分の生活を結びつけられたこと。「私も一人の表現者なんだ」というその気づきを、今後も活動に活かしていきたいですね。

2020年12月23日府中市にて収録

2020年12月23日府中市にて収録

Profile

新井有佐(あらい・ありさ)

Artist Collective Fuchu[ACF] 事務局長

1984年、東京都府中市生まれ。レストラン「IN VINO VERITAS サングリア」オーナー。桜美林大学経営政策学部卒業。10代の頃より海外放浪をはじめ、大学時代からオーストラリア、アメリカ、インドネシアを転々とし、2013年帰国。結婚、出産を経て地元府中でレストランを開業する。2017年より「Artist Collective Fuchu[ACF]」に参加。2児の母でもある。

Artist Collective Fuchu [ACF]

府中市とその周辺地域を中心に、芸術・美術活動のあらゆる表現を通じて「アーティストにとって住みよいまち」、ひいては市民の自由で活発な「だれもが表現できるまち」を目指すプロジェクトです。

https://acf-tokyo.com/

*東京アートポイント計画事業として2018年度から実施