「芸術文化による社会支援助成」活動報告

アーツカウンシル東京では、平成27(2015)年度より、さまざまな社会環境にある人がともに参加し、個性を尊重し合いながら創造性を発揮することのできる芸術活動や、芸術文化の特性やアーティストが持つ力を活かして、さまざまな社会課題に取り組む活動を助成するプログラム「芸術文化による社会支援助成」を実施しています。

ここでは、助成対象活動を終了した団体による活動報告動画や活動報告会のレポートをお届けします。

2023/08/29

第3回「手話能 インクルーシブな新しい能楽のクリエイション」(後編)公益財団法人十四世六平太記念財団

2023年2月7日、「芸術文化による社会支援助成」の意義や効果をあらためて検証し、その成果や今後の課題などを広く共有する場として、第3回となる活動報告会が開催されました。「公益財団法人 十四世六平太記念財団」が運営する喜多能楽堂では、聞こえる人も聞こえない人も一緒になって能狂言が楽しめる「“手話”で楽しむ能狂言鑑賞会」が毎年開催されています。この活動の中から生まれてきた「手話能」をテーマに、レポート前編では、企画制作の視点から喜多能楽堂館長・清水言一さん、能楽師の視点から大島輝久さんと三宅近成さんによる実演を交えた発表についてお伝えしました。後編では、参加者も交えたラウンドテーブルの様子をお届けします。

>第3回「手話能 インクルーシブな新しい能楽のクリエイション」(前編)はこちら

開催時期:2023年2月7日(火)18:30~21:00

開催場所:アーツカウンシル東京 5階会議室

報告団体名:公益財団法人 十四世六平太記念財団

登壇者:清水言一、大島輝久、三宅近成

ファシリテーター:小川智紀

グラフィックファシリテーター:清水淳子

手話通訳:加藤裕子、瀬戸口裕子

※事業ページはこちら

ラウンドテーブルの様子

撮影:松本和幸

手話を「振付」という「型」として身体に覚え込ませる

第2部の後半では、喜多能楽堂館長・清水言一さん、能楽シテ方喜多流能楽師・大島輝久さん、能楽狂言方和泉流能楽師・三宅近成さんが再び登壇しラウンドテーブルが行われた。ファシリテーターの小川智紀さんがざっくばらんに質問を投げかけ、手話能の魅力を引き出していく。

小川:日本の伝統芸能というのは「型」というものがありますね。素人の質問で恐縮ですが、能では「型」ってどういうものだと言えばいいでしょうか?

大島:能においては、動きのすべてを「型」と言います。それぞれに名称がついていましてその型を組み合わせることで「舞」ができていくんです。例えば、重心の置き所とか、足は掛けるのかねじるのか、それだけでも違ってきます。方向を変えるだけでも「型」ということになります。

小川:なるほど。「型」でできているのは狂言も同じですか?

三宅:はい、同じでございます。

小川:それでは、演じるときに手話を交えるということは、日本古来の「型」でできた能や狂言を壊すということになりますか?

大島:いいえ、以前にも「伝統的なものを壊して新しいものを作られたのではないでしょうか」というご質問を受けたことがあるのですけれども、私どもとしてはまったくそういう気持ちはないんです。先ほどの実演でご覧いただいた通り、1回目に演じたいつもの能に、2回目に演じたものは、私の感覚では手話を入れただけなのです。我々が伝統として引き継いできた能の「型」は手話能でもすべてやっていて、そこに新しく作った手話の動きを足しているんです。私自身は新しいものを演っているというよりは、型が増えたものを演っているという感覚が非常に強くありました。日本ろう者劇団代表の江副悟史さんにご相談しながら、理想としては、手話が手話として見えるのではなく、能の型の一部のように見えるように演りたいのですがとお願いしたのです。

ですから、公演後のアンケートで、「どこが手話でどこが能の動きなのかわからなかったです」という感想があって非常に嬉しかったです。手話が手話として舞台で浮いて見えないよう、能の中でも手話の動きが能の型のように自然に見えることを目指していたので。

小川:僕も拝見していて、どこまでが手話でどこまでが型なのかわからないです。近成さんはいかがですか。

三宅:そうですね。この「手話狂言」はもう38年目になりますし、今まで作り上げてきたもので私が舞台に立つことはほとんどなかったんですが、手話をやりながら声も出しながらというのはこの公演からさせていただきました。あらためて感じたのは、手話を入れる量を、バランスを気にしながらやらなければいけないなということです。狂言ではいくら話し言葉の量が多いとはいえ、話している言葉すべてを手話に置き換えると少し多すぎる。能の場合はなおさらこの量を多くしてはいけないという気持ちがありました。やはり能独特の優雅な動きや間(ま)を崩さないように手話を作らなければいけないなと。おのおののセリフ、謡いを手話に直す作業を一緒にさせていただく中で、意味がわかるギリギリまで手話の数を絞ったところがありました。

小川:なるほど。確か「泣く」という型が能にあるとお聞きしましたが。

大島:はい。実は能の型、非常にたくさんあります。最もよく使う型をちょっと実演してみますね。「シカケ ヒラキ」という型です。シカケというのは前に仕掛けていくという意味があるのですが、前に数歩出ながら右手に持った扇を自分の前に出していく、これを「シカケ」と言います。そしてこのシカケをやったらほとんど必ずと言っていいぐらい、次に「ヒラキ」という型をします。これは後ろに足を引きながら、両手を大きく開き、開いた腕を身体に寄せて元に戻していく。この動きを能ではいろいろなときにやります。

大島輝久さんによる「シカケ ヒラキ」の実演

撮影:松本和幸

すべての型の9割ほどと言っていいと思いますけれども、基本的に具体的な意味はないんです。「シカケ ヒラキ」にはどういう意味があるのかと問われてもあまり答えようがない。他に一般的に言われている踊りやダンスでも、音楽に合わせて手足を動かしているひとつひとつの動きに何か意味があるかっていうとそんなにないのだろうと思います。音楽、例えば歌に合わせて手足を動かすことによって、その踊っている人から、曲のイメージが増幅されていくというのが、踊りやダンスが目指すところだろうと思います。

能の動きも同じで、この「シカケ ヒラキ」ひとつひとつに意味があるのではなく、謡いに合わせて繰り返していくことによって、そのキャラクターの内面的なイメージを増幅させていく効果があります。今は「シカケ ヒラキ」を静かめにやってみたのですけれど、体の使い方を変えるだけでキャラクターを演じ分けることができます。今度は強いキャラクター、例えば武将とか鬼をやるときの「シカケ ヒラキ」をやってみます。体の使い方やスピード感、力感を変えることによって、いろいろな役柄を表現することができます。

大島輝久さんによる大きな動きの「シカケヒラキ」の実演

撮影:松本和幸

この延長に、感情表現や具体的に意味のある型がまれに1割、2割出てくるんです。代表的なものに「シオリ」と言われる動きがあります。主に左手を使うことが多いですが、指を伸ばしてこれを眉間のあたりに持っていきます。これが悲しみを表す表現です。涙は目から出るものですが、長年の歴史の中で先人たちが涙を抑える動きを洗練させて、この手を眉間や額のあたりに持っていき、少し俯く、これを悲しみの表現としたんです。つまり人間の感情を型として決め打ちしているんですね。

大島輝久さんによる「シオリ」の実演

撮影:松本和幸

これを小学生向けワークショップで、何をしているところかを聞いてみると、「恥ずかしいのかな」「眩しいのかな」などと言ってくれる子供たちもいます。「これは悲しみの表現なんだよ、涙を抑えてるんだよ」って言うと、みんなが「ああ、そうなんだ」と納得してくれたりする。つまり人間の感情を身体として表現する、「型」というルールとして決めてしまうのです。手話を実際に習ったときに、手話ができていく過程と、能の動きができていく過程とが同じところに立脚していると強く感じました。

今まで他ジャンルとのコラボレーションもいろいろとさせていただいているのですが、能と手話とのコラボレーションが、最も違和感がありませんでした。自分たちはいつもの能をやりながら、2倍か3倍に型が増えただけで、何かを壊したという感覚はなかったですし、何も崩していないとはっきり申し上げられるかなと思っています。

小川:なるほど。変わらないんですね。同業の能楽師の方からはどんな感想をいただきますか?

大島:やはり、能と手話はよく合うんだねという感想をたくさんいただきます。もしかすると違和感を覚える諸先輩方もいらっしゃるかもしれないと思い、なるべく多くの方に参加していただくよう、配役を組み替えながら毎回やってきました。喜多流の中でも多くの人に活動の意義と、何かを崩したりしているものではないということをわかってもらいたいと考えたからです。私の師匠である塩津哲生先生に第1回公演をご覧いただき、「公演を見てこれだけ感動したのは久しぶり」と言われたときには、やってよかったなと思いました。能楽界のトップの方々が感動してくださり、非常にありがたかったことを今でも覚えています。

小川:そんなことが起こっているんですね。近成さんはいかがですか?

三宅:この能楽界で自主公演のような形で手話狂言の活動をずっとしてきたんですが、今まで他の流派にお声がけいただいたことはほとんどなかったため、お話をいただいたのは非常にありがたいことでした。なかなか踏み出していただける流派、能の方はいらっしゃらないんです。狂言は、もとは大蔵流、和泉流、鷺流の3流ありました。諸説ありますが、鷺流は他の芸能と交わりを持ってはいけないという決まりを破ってしまったからなくなったという話もあるぐらい、型を壊しちゃいけないという鉄の掟のようなものがあったんだそうです。それが現在では段々と変わってまいりまして、テレビや映画などで活躍されている方も、いろんな芸能と交わりを持って舞台に一緒に立っている方もいらっしゃいます。ずっと手話狂言をやっていた私たちからしても、この手話能が作りあげられたことはありがたいことでございました。

小川:新しいことをやったら駄目だと言われそうな世界だと思っていたんですが、意外と寛容なのですね。

三宅:変わってきたのは最近ですよね?

大島:そうですね。近成さんのお父様の右近先生の世代の方々が改革をなさってきたと思います。右近先生が実際に他ジャンルの方と舞台をなさったお話を直接うかがいましたが、そのとき新しいものを作り出していたパッションがずっと残っていらっしゃるから「大島くん、ちょっとシテ方も全員手話をやってみないか」と言われたんですよね。そのとき「無理です~」と言いかけたのですが、それまでに清水館長から言われた無理難題を私がお願いしていますから、無碍には断れない(笑)。『土蜘蛛』は、立役が非常に多く出る演目で、僧と土蜘蛛、頼光、太刀持、胡蝶と、シテ方だけでもこれだけ登場するんです。私(僧と土蜘蛛)だけならまだしも、他の演者たちにこれを頼まないといけない(笑)。誰が受けてくれるだろうかと頭を巡ったんですけれども、何とか実現するためにずっと頭をひねり続ける日々でした。

三宅:最初に「手話通訳能」という中で間狂言を手話で演ってくださいと言われて、これは難しそうだなと思いました。口で喋りながら、手話でも同じことを言っているつもりではあるのですが、やはり話し言葉と手話で表現している内容では若干違うんです。私は長年手話狂言に携わっていてその手話の意味ももうわかっているので、頭の中で次の手話は現代語ではこうだけど、口では全然違うことを喋らなければいけないという、稽古をやってみればやってみるほど、大変なことを頼まれちゃったなと感じました(笑)。常々「いつかやり返したいな」と思っていたので、「『土蜘蛛』で、能のシテ方もぜひ手話をやっていただきたい」と言われたとき「よし来た!」と思いました(笑)。「ぜひやっていただきましょう」と大賛成した次第でございます。

清水:近成さんは手話がお出来になりますが、シテ方ワキ方、登場人物の皆さんは、手話を全部マスターした上で演技にトライしたわけではなくて、自分のパートについてだけ、手話を含む江副さんの振付を「型」として覚えて演技していらっしゃるんですね。おそらく現代劇の分野でもなかなかできないことではないでしょうか。意味や感情をセリフで表現しながら、手話という身体言語と両方一度にやるというのは非常に難しいことだと思います。能楽師の皆さんがやってのけたのはなぜかと考えると、おそらく手話を「振付」という「型」として自分のものにしたんだろうと僕は見ているんです。能役者の方たちは子供の頃から型で演技を作っていく訓練をずっとしてきていますよね。師匠に言われた通りにきちっと決められた形にしていくのが彼らの訓練なのですが、今回の手話の振付も型として対処することができた。それが実現した大きな要素ではないかと思うんです。型の芸能であるからこそできたひとつの演劇形態と言えるんじゃないかなと思います。

小川:なるほど。もうひとつ言えるのは、何か新しい事をして失敗したり迷ったりしても、原典がきちんと確立されているジャンルだから戻ってくることもできる。

清水:そうですね。能狂言って伝統芸能の最たるジャンルですよね。保守的かと思うかもしれないけれど、新しい試みができた。考えてみると、迷ったらすぐ原典に戻ってもう一度見つめ直して再チャレンジをすることができる、そういう盤石の原典を持っている強みかもしれません。日本を代表する伝統演劇の中から、このような先鋭的な試みが生まれたのは非常に面白いことじゃないかと思います。

小川:新しい型が増えていく中で、蜘蛛/雲の動きで指先を動かすときに薬指と小指を動かすのが難しかったとか。

大島:はい。指を細かく動かすというのは、能の動きにはないのでなかなか苦労いたしました。近成さんも江副さんもすごく上手に指が動くんですよね。私は薬指がうまく動かないので、全体の感じでやったんですけれども、指を動かす動きっていうのは能の動きとはちょっと違う、手話独特の動きだったかなと思います。

小川:第1部の清水館長のお話にもあった地謡の部分のエピソードをもう少し教えていただけますか?

大島:はい。能の舞台上には8人のコーラス隊のようなものがいまして、これが地謡です。役割は非常に多岐にわたりますが、主に情景描写とか、シテやワキなど登場人物の心象心理描写を請け負うことが多いのです。

右近先生が『土蜘蛛』では手話通訳者をなるべく出したくないとおっしゃったのは、『土蜘蛛』というのは、特に後半、ワキの独武者とこの土蜘蛛の鬼が格闘する戦闘場面が繰り広げられる。その動きを見てもらいたいのに、舞台下で手話通訳者がその場面を手話で通訳すると、少し目障りになるのではないかと心配されたんですよね。それでトット基金主催での初演では、舞台下の通訳者は出さずに一度やってみたんです。しかし、冒頭の頼光の、体調が悪くてもう明日はどうなるかわからないというつらい心情を地謡が謡っている場面で手話通訳がなかったときに、視覚的には舞台の進行が止まって見えている状態があって、やはり舞台をご覧になったろう者の方々からも「ちょっと物足りないような気がしました」っていうご意見をいただいたんです。それで、喜多能楽堂の公演では、その場面は手話通訳つきで一度やりました。

それをご覧になった右近先生が「やっぱりいらないと思う」と言われて、私もずっと考えまして、頼光が自身の心情を吐露している場面なのだから頼光が手話をやればいいんじゃないかと思いました。それで頼光役の佐々木多門さんに手話を増やしていただくほかにないと思い、「新しく手話を覚えていただきたいのですが」とお願いをしたんですね。日本ろう者劇団の方にも「新たに頼光の手話をお考えいただきたいんです」と。右近先生にも「いかがでしょうか」とお話をしました。

つまり、私がしていることは、実現に向けて何とか方法を探っていく「仲介」なんですよね(笑)。皆さんのご協力と右近先生の舞台に対する感性と言いますか、やはり手話通訳者を出さずに舞台上で完結することが能の舞台として美しいと感じられています。右近先生が理想をおっしゃり、我々としてはそれを受けて実現するためにはどういったことが可能かを考えていく中で、今回の手話能といえるようなものができてきたのかなと思います。

小川:近成さんもずっとご覧になっていましたか?

三宅:はい、私もずっと仲介役でした(笑)。

小川:清水館長はそういったときに横でご覧になっているわけですか?

清水:いや私はもう全部おまかせです。よろしくって感じです(笑)。公演だけでなく、手話振付の江副さんが演出指導されている稽古風景も面白いんです。その様子を捉えたドキュメンタリーを作るとさらに理解が深まると思っています。

小川:この先、世界進出などという野望もあったりしますか?

清水:まだそこまでは考えておりません。喜多能楽堂は客席数が380席ぐらいで、能は1日1回公演なので、1回で限られた人にしかご覧いただけていません。今回、アーツカウンシル東京の助成を受けて、DVDを作ることができました。まずは、様々な方にご覧いただいて、こういった画期的な試みが日本の古典芸能の中から出てきたということをぜひ広めたいです。お招きいただければ公演にも出かけたいと思っています。

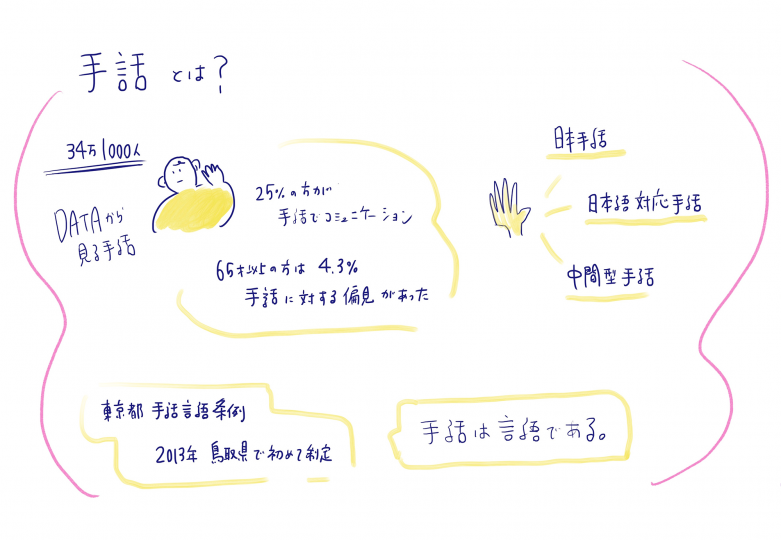

手話は独自の文法を持つひとつの言語

グラフィックレコーディング(制作:清水淳子)

(画像拡大:JPEG版)

小川:ここで、今日話題になった手話とは何なのか、少しお話させていただければと思います。言語聴覚に障害のある人は全国で34万1000人いて、清水館長のお話だと手話能狂言を上演する際にもお客様の3割ぐらいが聞こえない方だということでしたよね。

その中で中途失聴の方は日本語が母語であると。それから、生まれつき耳が聞こえない方の中には手話が母語の人もいる。つまり聴覚障害がある人、聞こえない人イコールみんな手話ができるわけじゃないってことです。聞こえない人にもいろいろいて、今回の手話能は、手話が母語の人に向けたチャレンジを続けておられるということですね。

聞こえない人の状況がどうなっているのか、厚生労働省の「生活のしづらさなどに関する調査」があります。2016年のデータですが、65歳未満では聴覚障害のある人の25%が手話でコミュニケーションをとっている。それ以外に補聴器や筆談、スマートフォンやタブレット端末などでやりとりしているということです。それが65歳以上になると補聴器が20.2%で、手話で日常コミュニケーションをとっておられる方は4.3%に減っちゃうんですよ。長い間、手話が認められていなかった(日本語をろう者に獲得させるため、口の形で読み取る口話法教育が行われた)時代があって、その頃の人は手話教育をちゃんと受けられていないんです。逆に言うと、これから手話ができる人は増えていくんじゃないか。つまり、「手話能」や「手話狂言」は可能性のある分野だと言えるかもしれません。

また、東京都は2022年に「手話言語条例」を作っています。前文「豊かな人間性を涵養し、知的かつ心豊かな生活を送るための言語活動の文化的所産これが手話である」と条例で決まっている。第二条(基本理念)では「手話が独自の文法を持つ一つの言語であるという認識の下」とあり、つまり「手話は言語」なんだと言っているわけです。2013年に鳥取県で初めての手話言語条例ができてからどんどん広がっていて、東京都内では17区でこの手話言語条例が成立しています。

手話にもいろいろあって、ろう者が特別な訓練なしに自然に習得し使用する言語であり、日本語とは異なる語彙および文法体系を持つのが「日本手話」、日本語を前提とし、日本語の文法・語順等を手話で表現するのが「日本語対応手話」、「日本手話」と「日本語対応手話」の中間的な表現をとるものが「中間型手話」とされています。中途失聴の人などは比較的日本語対応手話の方もいらっしゃるんだと思うんですね。日本手話は、それとはまた別の体系の言語である。これらをひっくるめて、今日は特に日本手話の方に比重があるようなお話だったかなと思います。

この文化とは何か、言語とは何かっていうことも皆さんのお話をうかがっていて、考えるようなところだったかと思います。

口で表出しているセリフと、異なる内容を手話言語で同時に表出できる、演劇表現の可能性

最後に、会場からも質問を受け付けた。

質問:『土蜘蛛』を選ばれた経緯と、今後考えている演目があるようでしたらお聞かせいただければと思います。

大島:『土蜘蛛』は、三宅右近先生からのリクエストを受ける形になりました。動きが非常に多く、アクティブに役者が入れ代わり立ち代わり出てくる。糸を投げる場面など、華やかでインパクトがあるものをおそらく選ばれたのだと思います。能ってシテが1人、ワキが1人ということが多いんですけれども、ずっと同じ1人が手話をやっていると飽きがくるのではないかという心配があり、キャラクターがたくさん出てくる曲を選んでくださった。しかも初めて手話をやるのでひとりひとりの負担が軽減されたのもありがたかったように思います。

手話通訳能として行った1回目2回目の『黒塚』、3回目の『船弁慶』も入り口として良いのではないかなと思います。『船弁慶』では、近成さんに「間狂言」をお願いしました。近成さんが船頭の役で、「船を漕ぐ」という動きがあって、本来は両手で漕ぐんですよね。

三宅:はい。片手で漕ぎながら片手で手話をして、櫂竿を下に置いて両手で手話をして、終わったらまた櫂竿を拾ってと、いろんな工夫をいたしました。

大島:そういった工夫はその都度やっていく必要があるかと思います。『土蜘蛛』でも、本来は役者が互いにずっと向き合って謡う場面を、右近先生が正面からご覧になって「ちょっと途中で斜め向いたら」とおっしゃいました。役者が相手の声を受けたら、客席の方を向いて手話をする。そういった工夫も随所にあります。少しずつ自分たちのネタとして持っておきながら、今後いろいろな曲にもチャレンジできればと思っております。

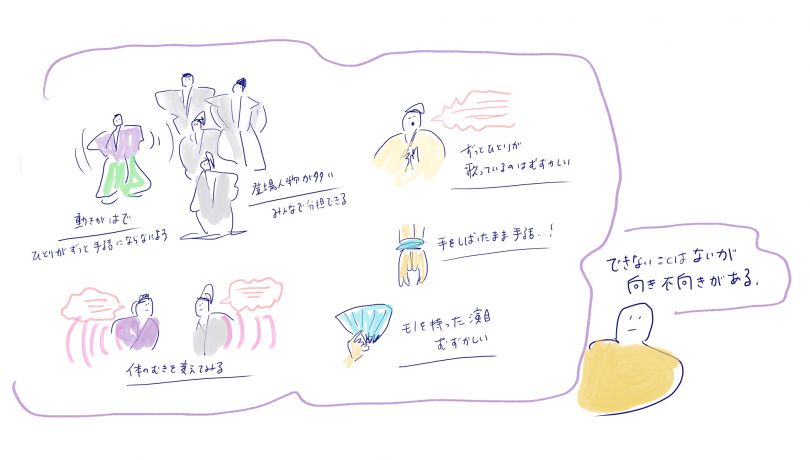

小川:手話狂言にはなじまないものはありますか?

三宅:ありますね。手話狂言は今まで大体70番から80番の狂言を手話狂言にしてきました。和泉流は昔から伝わっております「現行曲」が254番ございます。その中で、能と同じように、謡が主になっている狂言は手話狂言にしにくいです。ずっと謡で話が進んでいきますと、その謡をもとに現代語訳して手話でやったところで、謡としての情緒などを手話のみで表現するのは非常に難しいんです。

これは無理だろうというのを逆に手話狂言にしたのもございます。『棒縛(ぼうしばり)』という狂言。太郎冠者と次郎冠者という召使がいつも酒を盗み飲むので、主人が2人の手を縛る。1人は棒に縛られて、もう1人は後ろ手に縛られる。さあこの時の手話をどうするか。いろいろ試行錯誤いたしまして、普段は手首のところで縛るんですが、少し肘のあたりで縛りまして、その状態で手話をするとまた多少不自由でございます。そして後ろ手に縛るのも、胸で縛るんですね。いろんなストーリーが進んでいくところをずっと手先で手話をしたんですが、賛否ございました(笑)。何事も挑戦することは大事ですので、もう1回試行錯誤してもいいかなとも思います。

狂言は物を持つことも多いので、その都度、物を下に置いたり、後見が渡しに来たり、いろいろ工夫してやっております。お正月公演では初めて手話狂言に直した新作を毎年出していて3番全部新作でやってきたのですが、だんだん苦しくなってまいりまして、最近では1番は必ず新しいもの、残りの2番は最近やっていないものの再演という形で若い役者も入れてやっています。

大島:できないことはないけれど、面白いかどうかを考えると、向き不向きがあるということかと思います。

グラフィックレコーディング(制作:清水淳子)

(画像拡大:JPEG版)

質問:手話の初級者としての質問です。型の中でも1、2割は意味を持つということでしたが、となると手話表現と型とで意味がぶつかることは少しあるのでしょうか。つまり手話を知っている人から見たときの動きと、型を知っている人から見たときの動きで、これはどういう意味なんだろうって迷うことはないのでしょうか。また、世界で公演するなら国際手話になるのかなと思いました。

大島:我々はすべての型をやっているので、型をやっている途中に手話を挟むということは、今回の手話能では一切しておりません。つまり、体の動きがないところで手話を入れているということです。ですから我々が、例えば「シカケ ヒラキ」みたいな型を手話で作り変えるということは一切していないんです。型をあまりご存知ない、手話を主に知っている人から見たときでも、多分混乱は生じないだろうと思っておりますが、今後そういった場面に遭遇することはあるかもしれませんね。

小川:ありがとうございます。近成さんも同じようなご意見ですか?

三宅:そうですね。先ほど大島さんがやっておりました悲しさを表す型、狂言の場合は、声を出して泣くんですね。狂言では手話の「泣く」という表現はやらなくても、狂言の型のまま泣いているだけで伝わるんですね。そのように、うまいことを組み合わせて演っております。ほかに「南無三宝(なむさんぼう)」という意味の言葉で膝を打つ型があるんですが、「ああ、そうだ」と思いついた、もしくは「ミスった!」とか、見ていれば文脈でおわかりになるかと思うんですね。

個々の部分の意味がわからなくても、そもそも、すべてを理解させるように能狂言は作られていないんじゃないかというのが私の考えです。わからない部分、あれ、なんだったんだろうという余白があるのが能狂言のいいところ。その余白に疑問を感じることによってより深みにはまっていくような、あえて型を崩さずにやることで、あれは手話ではないし、狂言の型なのかな、なんだろうか、と思っていただけた方が私は嬉しいかなと思います。

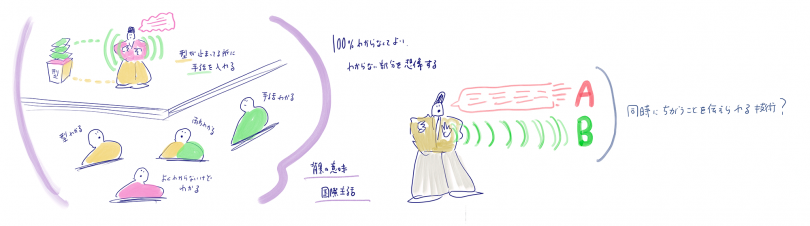

小川:もうひとつご質問の「国際手話」についてはいかがでしょうか。

清水:話は始まっていますが、実現するにはまず体得しなきゃいけないのでハードルはありますけれども、ぜひともトライしてみたいですよね。

小川:清水館長はやったことないことばかりやっている人ですから、アーツカウンシル東京に大きな助成申請をするかもしれない。ところで、手話をコミュニケーションの手段にされている方にもご意見をうかがいたいですが、TA–netの廣川麻子さんは手話能をご覧になったことありますか?

廣川:はい。私自身が日本ろう者劇団で手話狂言に取り組んでいることもあり、手話能を何回か見に行きました。狂言もそうですけれども、能の型と手話が合わせやすいという意見に私も同感です。ろう者が見て、意味をつかんで本当に楽しむためにはもっと工夫していかなければならないですし、背景の意味を説明したりなどできることはもっとありそうです。今後も機会を増やしていただければ嬉しいなと思います。

小川:最後にひと言ずつお願いいたします。

清水:ありがとうございました。1人の舞台俳優が、口で喋る言語と手話という身体言語、ふたつの言語を同時に表出する、これ、すごいことだと思います。これまでの公演は、演じている人はセリフを手話で表現するので話す言葉と同じ内容を表現しているのですが、もしかすると、口で表出しているセリフの内容と、背景の説明など全然別の内容を手話言語で表出できる可能性が出てきたんじゃないか。実演芸術で絶対にありえなかったことなんですけど。

このことの意味に気がつき始めている人もいるようですが、これからもっと考えていきたいし、演劇という表現方法の中でもう一度捉え直していくきっかけにならないかなと思っております。

グラフィックレコーディング(制作:清水淳子)

(画像拡大:JPEG版)

大島:今日はすべてお話しさせていただいて、言い足りないことはございません。遅くまでお集まりいただいてありがとうございます。また引き続きご支援をお願いいたします。

三宅:私は言いたいことがいっぱいあります(笑)。短く言いますと、助成をいただいて良いものを作り上げていくというのは、数をこなさなければなかなか難しいところがございます。試行錯誤してだんだんと作り上げていったものが「手話能」でございますので、ぜひどんどん助成をしていただいて、舞台の数も増やさせていただいて、良いものを作り上げていけたらなと思います。

最後にアーツカウンシル東京の担当者から「いつも何かできることはないかと考える人、美しさへの理想を投げかける人、実現に向けて八面六臂の活躍をする人が集まって進化し続けてきた稀有なプロジェクトだとあらためて思いました。また、実演を通じて「手話能」ってなんて美しいんだろうと。削ぎ落とされた引き算の美を感じると同時に、能の面白さ、狂言の面白さも同時に実感できました」という言葉で締め括られた。

鑑賞サポートにとどまらない、新しい能楽「手話能」の誕生が、伝統芸術、手話、ソーシャルインクルージョン(社会的包摂)など多方面に刺激を与えていた。これを機に、能狂言の舞台にもぜひ足を運んでみたい。

(取材・執筆 白坂由里)

公益財団法人 十四世六平太記念財団

約450年の歴史を持つ能楽シテ方5流のひとつ喜多流の本拠地、喜多能楽堂の管理運営を行う。定期公演をはじめ、初心者や子供たち、外国人や障害のある人々に向けた能楽の普及活動を広く展開している。また2019年には地元自治体の品川区と事業連携協定を締結し、地域における文化振興拠点としての役割を担っている。

http://kita-noh.com/

芸術文化による社会支援助成 助成実績

- 平成28(2016)年度第1期「“手話”で楽しむ能狂言鑑賞会』

- 平成29(2017)年度第1期「第2回“手話”で楽しむ能狂言鑑賞会」

- 平成30(2018)年度第1期「第3回“手話”で楽しむ能狂言鑑賞会」

- 平成31(2019)年度第1期「第4回“手話”で楽しむ能狂言鑑賞会」

- 令和3(2021)年度第1期「第5回“手話”で楽しむ能狂言鑑賞会」

- 令和4(2022)年度第1期「第6回“手話”で楽しむ能狂言鑑賞会」

芸術文化による社会支援助成

東京都内で活動する団体を対象に、「社会的な環境により芸術の体験や参加の機会を制限されている人が、鑑賞・創作などの芸術体験を行い、創造性を発揮し、想像力を豊かにすることができる活動」や「自らの問題意識に基づいて社会課題を設定し、さまざまな人や組織と連携・協働を行いながら、長期的視点を持ち、課題解決に実践的に取り組む芸術活動」を支援するプログラム。

平成27(2015)年度に開始し、平成28(2016)年度からは年に2回公募を実施。これまでに120件余りの事業を支援してきた。「芸術のための芸術」でもなく、また単に「社会の役に立つ芸術」というだけでもなく、これまでにないやり方で社会と創造活動が不可分の状態にあるような新たな芸術のあり方、いわば「第3の芸術」を提起し具体化していく活動を後押ししようとしている。

>芸術文化による社会支援助成の次回の公募は、令和5年度第2期予定。詳細は後日、ウェブページ【芸術文化による社会支援助成】で公開。