「芸術文化による社会支援助成」活動報告会

アーツカウンシル東京では、平成27(2015)年度より、さまざまな社会環境にある人がともに参加し、個性を尊重し合いながら創造性を発揮することのできる芸術活動や、芸術文化の特性やアーティストが持つ力を活かして、さまざまな社会課題に取り組む活動を助成するプログラム「芸術文化による社会支援助成」を実施しています。

ここでは、助成対象活動を終了した団体による活動報告会をレポートします。

2023/08/28

第3回「手話能 インクルーシブな新しい能楽のクリエイション」(前編)

2023年2月7日、「芸術文化による社会支援助成」の意義や効果をあらためて検証し、その成果や今後の課題などを広く共有する場として、第3回となる活動報告会が開催されました。「公益財団法人 十四世六平太記念財団」が運営する喜多能楽堂では、聞こえる人も聞こえない人も一緒になって能狂言が楽しめる「“手話”で楽しむ能狂言鑑賞会」が毎年開催されています。この活動の中から生まれた「手話能」をテーマとして、第1部では、喜多能楽堂館長・清水言一さんが企画制作の視点から発表。第2部では能楽師の視点から大島輝久さんと三宅近成さんが発表し、その後、参加者を交えたラウンドテーブルを行いました。その様子を前編・後編に分けてお届けします。

開催時期:2023年2月7日(火)18:30~21:00

開催場所:アーツカウンシル東京 5階会議室

報告団体名:公益財団法人 十四世六平太記念財団

登壇者:清水言一、大島輝久、三宅近成

ファシリテーター:小川智紀

グラフィックファシリテーター:清水淳子

手話通訳:加藤裕子、瀬戸口裕子

※事業ページはこちら

『土蜘蛛』公演写真

撮影:前島写真店 提供:公益財団法人 十四世六平太記念財団

登壇者(左から):三宅近成、大島輝久、清水言一

撮影:松本和幸

グラフィックレコーディング(制作:清水淳子)

(画像拡大:JPEG版)

手話狂言と手話通訳能でひとつの能楽鑑賞会に

能には、主役を演じるシテ方、その相手をするワキ方、音楽を演奏する囃子方、狂言方の4つの役職がある。現在能楽のシテ方は5つの流派で伝承されており、喜多流はそのひとつ。公益財団法人 十四世六平太記念財団では、喜多流の本拠地「喜多能楽堂」(東京都品川区上大崎)を運営し、能の定期公演はもとより、子供たちや外国人、障害のある人々などに向けた能楽の普及活動を主催事業として広く展開している。また、令和元(2019)年には地元自治体の品川区と事業連携協定を締結し、地域における文化振興拠点の役割を担っている。

その普及のための主催事業のひとつ「“手話”で楽しむ能狂言鑑賞会」は、アーツカウンシル東京の「芸術文化による社会支援助成」に、平成28(2016)年度から令和4(2022)年度まで計6回採択されてきた。第1部では、能楽の普及事業の企画制作、地元自治体や地域団体との連携、ファンドレイジングなど対外的な活動を担当・推進する喜多能楽堂館長の清水言一さんが登壇。「“手話”で楽しむ能狂言鑑賞会」が生まれ、ブラッシュアップされていく経緯を語った。

喜多能楽堂

提供:公益財団法人 十四世六平太記念財団

「喜多能楽堂は、以前は館の運営に徹していまして、喜多流の能楽師の方々が能楽堂を借りて公演を打つといった、いわゆる貸館事業で運営されていたのですが、平成23(2011)年に公益財団法人に認定されてから、もっと地域の中で活動し、喜多流の能を普及していこうと方向転換しました」

平成25(2013)年に館長に着任した清水さんは、どんな活動をしたらいいかと、まず文化芸術振興基本法(現在は文化芸術基本法)を参照した。基本理念の第二条-2に「文化芸術の振興に当たっては,文化芸術を創造し,享受することが人々の生まれながらの権利であることにかんがみ,国民がその居住する地域にかかわらず等しく,文化芸術を鑑賞し,これに参加し,又はこれを創造することができるような環境の整備が図られなければならない」とある。併せて平成24(2012)年に施行された「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律」(劇場法)も参考にして企画制作を行ったが、最後まで課題として残っていたのは、共生社会の実現を目指して「障害を持つ方のためにどんな活動ができるのか」ということだった。

「ある日、品川区役所(大井町)から大崎駅までの帰り道、ちょっと気分を変えて普段と違う道を歩いていたんです。その坂の上に白い建物が見えてきて、なんだろうと思って近づいたら、俳優の黒柳徹子さんが理事長を務める『社会福祉法人トット基金』でした。この社会福祉法人トット基金の目玉事業のひとつが、専属で運営する『日本ろう者劇団』による手話狂言なんです。拝見したことはなかったけれど、お名前は聞いていたので、こんな近くにあったのかと驚きました。後日、実際に公演を見て圧倒されることになります」

「手話狂言には38年の歴史があります。本日一緒に登壇している狂言師の三宅近成さんのお父様である三宅右近さんのご指導のもと、ろう者の俳優が手話で演じます。その演技に三宅近成さんほか三宅狂言会が放送室から声を当てて上演するという形なんですね。そのため、聞こえる観客はいつも通り狂言を見ることができ、聞こえない観客は演者の手話表現で理解できる、聞こえる人も聞こえない人も楽しめる狂言なのです。これが世界に類のない上演形態として海外でも高く評価されています。毎年、お正月には2日間にわたり、国立能楽堂でトット基金主催公演を開催しています」

『膏薬煉』日本ろう者劇団による手話狂言

提供:三宅狂言会

「トット文化館の掲示板で、日本ろう者劇団の井崎哲也さんを講師とした手話教室の告知を目にしました。それで、能に手話の同時通訳をつけて上演することはできないかなと思ったのです。字幕でいいじゃないかと思われるかもしれないですが、能舞台は客席が舞台を囲むような形状をしているので、字幕をどこに設置するかが非常に難しいんですね。文字が動くと、字幕が必要のない人も目がどうしてもそちらに奪われてしまいます。舞台に集中していただくためには、字幕は難しいなと前々から思いあぐねておりました」

清水さんが手話同時通訳を発想したのは、喜多能楽堂では既にTwitterによる同時解説が実施されていたからだった。外国人を対象にする公演で、現代語訳の台本を作り、英語と日本語の短い文章にまとめ、オペレーターがモニターを見ながら次々と文字を送り出し、鑑賞者は自分のパソコンやスマートフォンで見ていくというサービスだ。SNSでできたのだから手話通訳でもできるのではないかと考えたのだ。

「能舞台は、ぐるりと客席に囲まれているので、舞台下の上手に1人と、橋掛りに1人、計2人の手話通訳を配置すれば、大体客席のどこからでも通訳が見える。能役者は通常通りに演じながら同時手話通訳者2人を付ける形を考えてみたんです。トット基金にすぐ連絡すると『やったことはないけどやってみましょう』と話が進んでいきました」

「それで三宅右近先生の楽屋に、喜多流能楽師の大島輝久さん(本日の登壇者)と一緒にうかがって、喜多能楽堂に手話狂言をお迎えして、狂言と、手話同時通訳付きの能でひとつの能楽鑑賞会をやりたいんですとお話しました」

能『黒塚』手話同時通訳付

提供:公益財団法人 十四世六平太記念財団

実際に手話同時通訳がどんな感じだったのか、ビデオを見た後に説明する清水さん。「まず能の詞章を全部現代語訳に翻訳をし、段落ごとに番号を振ります。手話通訳者は客席の方を向いていますから、演者を見ながら通訳することはできませんので、通訳者の前の席にきっかけを出すプロンプターを入れています。今、1番の場面になりましたという合図をすると、通訳者は目の前の譜面台に置いてある台本を見て、その1番の場面を手話で通訳する。そんな形にして実際の公演に至りました。つまり、能はこれまで通りに演じ、補助的なシステムがなくても、台本と手話通訳が揃えばどこにでも持っていける形が一つできたことになります」

能『黒塚』手話同時通訳付

提供:公益財団法人 十四世六平太記念財団

この第1回公演に上演した演目は『黒塚』だった。「安達ヶ原の鬼婆の話です。東光坊裕慶(とうこうぼう ゆうけい)たち山伏一行がたどり着いた一軒家に女が住んでいた。その女が山伏一行をもてなそうと山に薪を取りに行くのですが、絶対に寝屋を覗いては駄目だよと言い残して行く。駄目と言われると見たくなっちゃう(笑)。一行の1人がそれを覗こうとすると、裕慶がたしなめる。その2人のやりとりが非常にコミカルでスリリングな場面。その役の1人が狂言方の三宅近成さんです。手話狂言では声の出演なので舞台にお出にならないのですが三宅近成さんがせっかく舞台に出てくださって、手話もお出来になるので、手話を採り入れながらその場面を演じていただくことができないかと考え、こんなことお願いしたら怒られるかとも思いましたが、トット基金のプロデューサーから近成さんに聞いていただいたところ、やってみましょうとのお返事をいただきました」

「さらに、それを聞いた相方の安田登さんも『私も手話を学んで、掛け合いを手話演技でやってみたい』とトライしてくださったんです。手話を交えて演じるというのは、近成さんと安田さんにとっても初めての試みでした」 その手話演技が生まれる瞬間を、公演映像で鑑賞した。

能『黒塚』

提供:公益財団法人 十四世六平太記念財団

「初めて見たときは、私もゾクっとした記憶があります。間(あい)狂言手話版とでもいうべき、セリフと手話を同時に演じているので、舞台上の演技を見れば、通訳がいなくても聞こえない人にもわかる。これはもう能楽界初の試みで、第1回公演でここまで斬新な試みができたわけです」

一方で「もうひとつ課題があった」と清水さんは続ける。「能は狂言と違い、音楽だけで場面が動くところがあります。『黒塚』では、寝屋を覗かれた鬼が『見たな』と出てくるまでを非常に激しい囃子で盛り上げるのですが、聞こえない方にとっては、ここはシーンと何もない静かな場面になってしまうんですね」

この課題を解決したのは、音響メーカー「パイオニア」が開発したシステム「ボディソニック」だった。「体全体で感じ取れるよう椅子に振動するマットと小さなポーチ、小さな骨伝導で聞こえるようにするヘッドホンを組み合わせて、それぞれ聞こえない方のレベルに応じて使い分けられる装置です。これを使って、社会貢献活動として『身体で聴こう音楽会』を各地で開催していることを新聞記事で見て、パイオニアさんに連絡しました。ここでも『能ではやったことないけれどやってみましょう』と言っていただけました」

こうして第1回公演では2列ボディソニック席を設置した。「何も場面が動いてなくても音楽が鳴っている場面を、聞こえない方にも体で感じていただけました」 続いて、難聴者のための補聴機能として、客席の周りにワイヤーを通して音を増幅させ、クリアな音で聞けるシステム「ヒアリングループ」を導入した。これで音楽だけの場面における課題はある程度解決できたため、「ボディソニック」と「ヒアリングループ」を継続して使用している。

客席の様子

提供:公益財団法人 十四世六平太記念財団

第2回公演は『黒塚』を再演し、第3回・第4回公演は新作として『船弁慶』を上演。前半には日本ろう者劇団の手話狂言を迎え、後半の能には手話の同時通訳を付け、狂言と能でひとつの公演の形とし、「“手話”で楽しむ能狂言鑑賞会」を継続していく。

その際「舞台の前に手話通訳者がいると、手話通訳を必要としない方には邪魔になるんじゃないかという心配もあったんですけれども、聞こえる人にも聞こえない人にも大変喜んでいただけました。舞台上には地謡が並び、彼らは通訳も見えるので、能のリズムと手話のリズムがこんなに合うと思わなかったという声が出演者からも挙がり、能と手話の親和性に気づかされました」

それと同時に手話への理解や共感も広がった。「この公演には手話を勉強されている方も多くいらっしゃっていて、非常に勉強になったと言われましたし、手話に興味が湧いたという方もいらっしゃいました。さらに三宅近成さんと安田登さんの創意工夫で能における新しい手話表現が生まれていくような公演形態になったのです」

「手話通訳能」から、能楽師全員が手話演技する「手話能」へ

さらに進化は続く。トット基金が主催する手話狂言の正月公演に大島輝久さんら喜多流の能楽師が招かれたときのことだ。「三宅右近先生から、能は『土蜘蛛』をやるんだが、シテ方の皆さんにも手話をやってもらいますという御下命を賜りました。ここから舞台上の能楽師全員が手話を交えて演技をすることになったのです」

『土蜘蛛』は、武勇で慣らした源頼光(みなもとのらいこう)が病に伏せているところへ僧に化けた土蜘蛛の精が現れ、病は土蜘蛛の仕業だとわかり、土蜘蛛と武者たちとの戦いが始まるという物語。土蜘蛛は、大和朝廷時代、天皇に従わなかったために討たれた豪族の怨念が妖怪になったものと言われている。

このトット基金主催による令和3(2021)年1月公演で初めて、シテ方も含めた能楽師が手話演技をする公演形態ができた。さらにその経験を踏まえ、同年の喜多能楽堂「第5回 手話で楽しむ能狂言鑑賞会」では、舞台上の全員が手話を交えて演じる形で『土蜘蛛』を上演する。「ただし、能の上演形態にはいわゆる地謡と言いまして、いわば地の文、コーラスによって場面を説明するようなところがあります。ここは登場人物ではなく、コーラスの地謡の皆さんが担当するところなので、やはり手話通訳も必要だと、手話の同時通訳を付ける形で行いました」

そして、いよいよ令和4(2022)年の「第6回 手話で楽しむ能狂言鑑賞会」では「地謡の部分も何とか登場人物の手話の演技で伝えることができないかと、大島輝久さんに台本を修正いただきまして、地謡が担当する部分も演者が補足する形で演出を工夫して上演してみました」と語る清水さん。

能『土蜘蛛』手話能。頼光の心情を、地謡と同時に頼光が手話で表現する。

撮影:前島写真店 提供:公益財団法人 十四世六平太記念財団

頼光の心情を表す地謡と同時に、頼光を演じる佐々木多門さんも手話で表現する。「色を尽して夜昼の。色を尽して夜昼の。境も知らぬ有様の。時の移るをも。覚えぬほどの心かな。実にや心を転ぜずそのままに思ひ沈む身の。胸を苦しむる心となるぞ悲しき」(そう思い昼も夜も様々な治療をしているのだが、あまりの苦しさに時間の流れさえ分からぬような有様だ。少し気分を変えようとしても心は沈むばかりで、一向に胸の苦しみから逃れることが出来ない。何と我が身の悲しい事だ)。

「実際は地謡の皆さんが謡っているパートなんですけれども、頼光が苦しい心情を歌っている場面なので、佐々木多門さんにお願いして、頼光本人が手話で表現するようにしたんですね。こういった通常とは少し違うやり方で上演台本を作って、地謡を登場人物が手話でフォローする形で作ってみたのです。このように演出を変えることで、ついに手話通訳が必要なくなりました。手話狂言と同じように、すべて舞台上で手話と通常の能の演技を一緒に見られる形ができ、大きな反響を得ました」

「それまで『手話通訳能』と謳っていましたが、令和4(2022)年の第6回公演で正式に『手話能』と名乗ってもいいんじゃないかと思っています。能狂言は狂言と能と合わせて能楽という言い方をされるんですけれども、もう既に30年以上前に手話狂言はありまして、それに昨夏に『手話能』ができたんだとすれば、これを合わせて『手話能楽』というものが誕生したと言ってもいいんじゃないかと考えるようになった次第です」

ここで、ファシリテーターの小川智紀さんが「清水さんは、やったことないことばかりに挑戦しているんですね」と感想を述べた。清水さんは「思いついて相談すると、相談された皆さんが、やったことないけどやってみましょうという心意気で取り組んでくれたおかげです」と答えた。こうして「手話能楽」という新しいジャンルができつつあることがわかった。

登壇者:大島輝久

撮影:松本和幸

第2部では、能楽シテ方喜多流能楽師・大島輝久さんと能楽狂言方和泉流能楽師の三宅近成さんにマイクが渡された。大島さんは、3歳で初舞台以降、『猩々乱』『道成寺』『石橋』など大曲を演じ、近年では能の新たな可能性を探り、英語能、VR能といった画期的な公演への出演や企画制作も行っている。シテは主役であると同時に演出家であり、キャスティングや演出など演目全体を決める役割を担う。

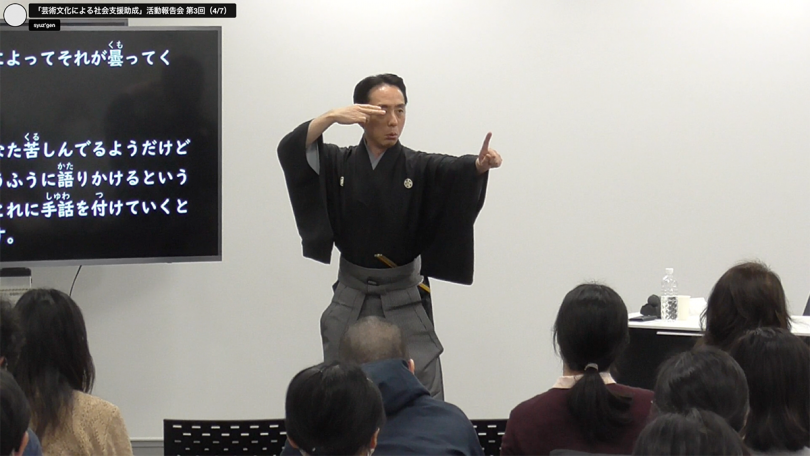

『土蜘蛛』でシテは、前半で僧に化けた土蜘蛛を、後半で土蜘蛛の精を演じている。実際に、まず通常の能の形で演じた後、手話を入れるとどう違ってくるかをその場で演じながら解説した。「月清き。夜半とも見えず。雲霧のかかれば曇る心かな。いかに頼光、御心地は何と御座候ふぞ」(平和な世の中や澄み渡る月の光も、魔物が雲となって現れ、暗く覆い尽くしてしまうのだ。いかに頼光よ。気分はどうだ?)

大島輝久さんによる手話能の実演風景

撮影:松本和幸

「『土蜘蛛』のある僧に化けた土蜘蛛の精が、最初に出てきて謡う言葉です。左側に頼光がおりまして、頼光の方を向く。清らかな月が出ているところにも雲が出て。この雲というのは、土蜘蛛の蜘蛛と空の雲が掛け言葉としてかかっているわけです。蜘蛛の精が出てくることによって曇ってくる。頼光に『あなたは苦しんでいるようだけどどんな様子だ』と語りかけるところまでです。これに手話を付けていくことになります」

「日本ろう者劇団代表の江副悟史さんにすべての手話を作っていただいたのですが、空の雲と虫の蜘蛛のふたつが掛詞になっている部分をどうしたものかといったときに、この虫の蜘蛛を表す両手の動きを上げて、そのまま空の雲に繋げる手話を作ってくださいました。これによって掛け言葉を手話でも表現できました」

大島輝久さんによる蜘蛛/雲を表現する動作

「また、固有名詞も新しく作らないといけません。頼光は平安時代の人物なので写真はないですが、頼光が描かれた絵を江副さんが検索したところ、非常に強い武将で眉毛が太くてキリッとしているということで、人差し指と中指の2本の指を眉毛に差す形で表すことになりました」

大島輝久さんによる頼光を2本の指で示す動作の実演

また、いつもの能よりも、手話を入れて謡うときの方が、手話を大きく、雑にならないようにといった意識が働いて体のリズムがゆっくりになってしまうと言う。「我々は、ゆっくり謡うことを『重く』と言うのですけれども、囃子方には『少し体を重めに謡うかもしれませんけど、よろしくお願いします』と言って演じました。この手話能の『土蜘蛛』は、私の地元、福山市にある大島能楽堂を含めて5回ほど上演したので、ようやく通常のスピードで謡えるようになったところでございます」

登壇者:三宅近成

撮影:松本和幸

次に、能楽狂言方和泉流能楽師の三宅近成さんが登壇した。父・三宅右近に師事し、祖父は人間国宝・故九世三宅藤九郎。3歳で初舞台以降、『三番叟』『釣狐』『金岡』『花子』など大曲を演じ、長年にわたり日本ろう者劇団への手話狂言の指導に当たっている。まずは『土蜘蛛』を例に、能のちょうど中間で前場(前半)と後場(後半)を繋ぐ「間(あい)狂言」という役割について解説が行われた。

「この『土蜘蛛』では、今まで起こったことを1人で喋る、そしてこれからだんだんこうなりますよという予告をして去るというのが役目でございます。シテ方が衣裳を変える時間を稼ぐ効果もございますが、どんなことが起こったかという今までの整理ですね。その1人で喋ることを『立チシャベリ』というんですが、1人で喋って1人で帰ってくるんですね。先ほどの映像の中にありました『黒塚』では、ワキの山伏とのやりとりがございましたが、この『土蜘蛛』では1人で喋る。この場面を少しやってみたいと思います。先ほどの大島さんがなさった能のシテ方の手話の作りと、狂言の手話の作りとで若干違いを感じられると思いますので、そこを見ていただければと思います」

三宅近成さんによる間狂言の実演風景

撮影:松本和幸

「やはりテンポが少し違います。能はどちらかというと歌舞劇、謡い舞うことが中心となったゆったりとしたイメージですが、狂言はセリフ劇となっておりますので、現代の言葉よりは多少ゆっくりかもしれませんが、セリフのやりとりが速いです。それに合った手話を心がけて演じているわけでございます」

両者の実演を通じて、手話狂言と手話能ではそれぞれどのように手話を採り入れているか、またその違いも具体的に伝えられた。後編では、さらに手話能の魅力を解き明かすラウンドテーブルの様子をレポートしたい。

(取材・執筆 白坂由里)

>第3回「手話能 インクルーシブな新しい能楽のクリエイション」(後編)に続く

公益財団法人 十四世六平太記念財団

約450年の歴史を持つ能楽シテ方5流のひとつ喜多流の本拠地、喜多能楽堂の管理運営を行う。定期公演をはじめ、初心者や子供たち、外国人や障害のある人々に向けた能楽の普及活動を広く展開している。また2019年には地元自治体の品川区と事業連携協定を締結し、地域における文化振興拠点としての役割を担っている。

http://kita-noh.com/

芸術文化による社会支援助成 助成実績

- 平成28(2016)年度第1期「“手話”で楽しむ能狂言鑑賞会」

- 平成29(2017)年度第1期「第2回“手話”で楽しむ能狂言鑑賞会」

- 平成30(2018)年度第1期「第3回“手話”で楽しむ能狂言鑑賞会」

- 平成31(2019)年度第1期「第4回“手話”で楽しむ能狂言鑑賞会」

- 令和3(2021)年度第1期「第5回“手話”で楽しむ能狂言鑑賞会」

- 令和4(2022)年度第1期「第6回“手話”で楽しむ能狂言鑑賞会」

芸術文化による社会支援助成

東京都内で活動する団体を対象に、「社会的な環境により芸術の体験や参加の機会を制限されている人が、鑑賞・創作などの芸術体験を行い、創造性を発揮し、想像力を豊かにすることができる活動」や「自らの問題意識に基づいて社会課題を設定し、さまざまな人や組織と連携・協働を行いながら、長期的視点を持ち、課題解決に実践的に取り組む芸術活動」を支援するプログラム。

平成27(2015)年度に開始し、平成28(2016)年度からは年に2回公募を実施。これまでに120件余りの事業を支援してきた。「芸術のための芸術」でもなく、また単に「社会の役に立つ芸術」というだけでもなく、これまでにないやり方で社会と創造活動が不可分の状態にあるような新たな芸術のあり方、いわば「第3の芸術」を提起し具体化していく活動を後押ししようとしている。