アーツアカデミー

アーツカウンシル東京の芸術文化事業を担う人材を育成するプログラムとして、現場調査やテーマに基づいた演習などを中心としたコース、劇場運営の現場を担うプロデューサー育成を目的とするコース等を実施します。

2019/01/10

アーツアカデミー2018 第2回レポート:活動基盤を磨く[講師:山元圭太さん]

アーツカウンシル東京が2012年から実施している「アーツアカデミー」。芸術文化支援や評価のあり方について考え、創造の現場が抱える問題を共有するアーツアカデミーは、これからの芸術文化の世界を豊かにしてくれる人材を育てるインキュベーター(孵化装置)です。当レポートでは、2018年にリニューアルしたアーツアカデミーの各講座をご紹介していきます。

2018年度アーツアカデミーの第2回講座は、第1回に引き続き山元圭太(やまもと・けいた)さんを講師としてお招きし実施しました。第1回は山元(ヤマゲン)さんからのインプットが中心でしたが、第2回は前回の講座を基にして自分の活動の課題を可視化し、その結果をグループで発表するというアウトプットの作業を通じてセルフアセスメントを実践する回となりました。

講座の冒頭にヤマゲンさんより発表された今回の目標は2つ。

- 「経営戦略6つのステップ」を使って自分の組織の重点経営課題Best 3を抽出する。

- 重点経営課題Best 3を解決するために残りのアーツアカデミーで得たいものを明確にする。

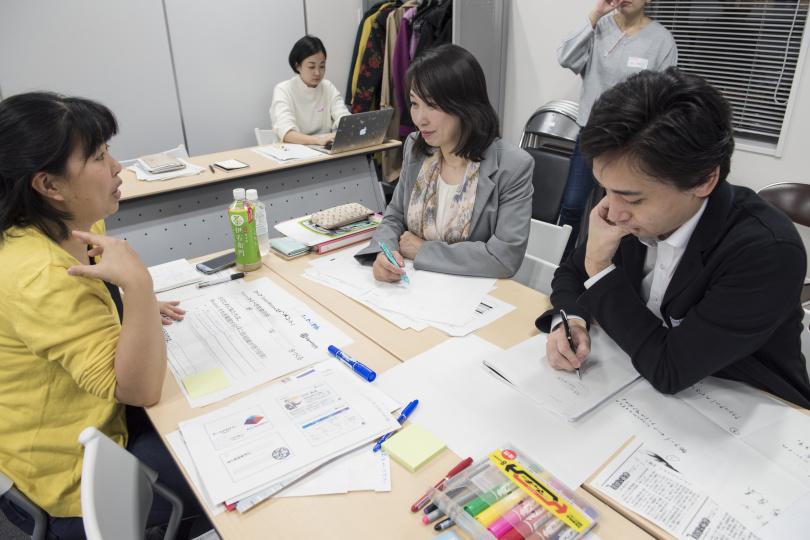

この目標に向けて、各グループ(1グループ4〜5人)のリーダーが進行役となり、グループ内での意見交換が活発に行われました。

まずは宿題として出されていた自団体の「ヴィジョン・ミッション・ステートメント」を基に議論するグループワークから始まりました。本来組織内で共有されるべきヴィジョンや課題を、実は同僚や上司と話す機会がなかったという意見もあり、違う組織にいる受講生同士だからこそ語れることや、意見を聞き合う場となり、このプロセスがそれぞれの頭と心をほぐし、再び課題に向き合える力を養う機会となっていました。

「ヴィジョン/ミッションは変えてはいけない」という呪縛からの解放

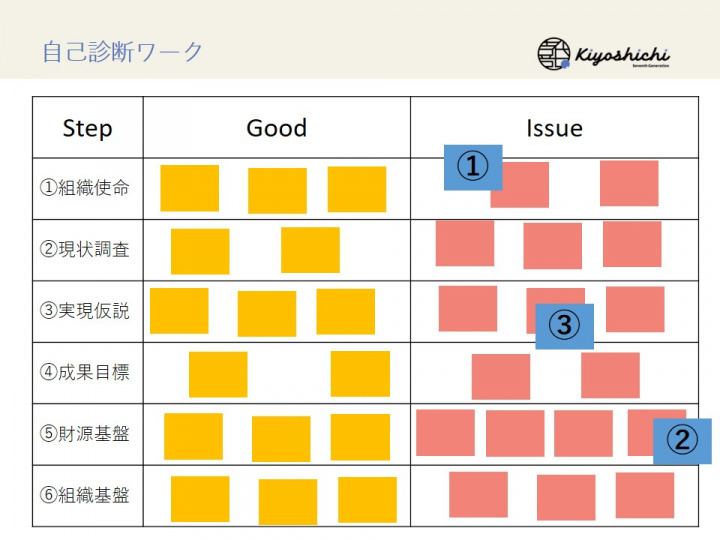

そして、前回の講座で挙げられていた、「1.組織使命」「2.現状調査」「3.実現仮説」「4.成果目標」「5.財源基盤」「6.組織基盤」の6つのステップを使い自分の組織や活動の重要経営課題を考えます。ステップごとに自団体の「Good(がんばっていること等)」と、「Issue(起こってしまっている問題等)」の事象をあげ、その中で緊急性と重要性が高いBest 3に絞りこみました。

ヤマゲンさんのレクチャー資料:6つのステップから重要経営課題を浮彫にする。

この自己診断ワークでは単純に「Good」と「Issue」の点が炙り出されただけでなく、このワークに向き合って感じるひっかかりや、6つのステップ間のズレなど思わぬ気づきがありました。このようなセルフアセスメントから導き出された障壁の原因は、例えば「ヴィジョン/ミッションは変えてはいけない」というような私たちの多くがとらわれがちな思考にあるようです。

この「ヴィジョン/ミッションは変えてはいけない」という思考に対し、ヤマゲンさんは

「世の中や社会は常に変化し、皆さん自身も成長し、ライフステージも変わっていく。何より活動の対象としている人達も変わるはずですよね。にもかかわらず、自分たちが目指すものだけ変わらないって、一度疑問をもってみるのが良いかもしれません。」

と一蹴。ヴィジョン/ミッションは少なくとも2年に1回は見直したほうがよいという真逆のお話でした。

このように受講生の皆さんが無意識に縛られている「〜〜でなければならない」という固定概念=“呪い”、から解放される“除霊”の言葉が次々と繰り出され、その度に歓喜と「前に進んでいいんだ!」という自信が増幅された今回の講座。受講生の皆さんの肩の荷がおり、次の戦略を考える意欲を培う回となりました。

“除霊”の成功!

重要経営課題へのつきないアイディア

最後に、

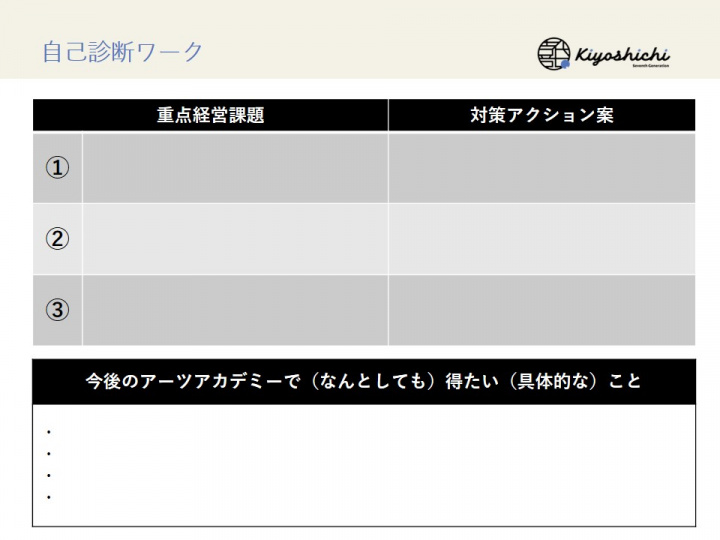

- 重点経営課題Best 3の対策 ⇔ 対策アクション案

- 今後のアーツアカデミーの講座で得たいこと

をグループ毎にメンター(アドバイザーの若林朋子さん、伊藤美歩さんとアーツカウンシル東京企画助成課プログラムオフィサー)がついて、ディスカッションしました。各グループから様々なアイディアが湧き上がり、時間の関係で、途中で打ち切らなければいけないほど、意見交換は続きました。

例えば、

- 重点経営課題 ⇔ 対策アクション案

- 「組織基盤・財政基盤の見直し」 ⇔ 「コミュニティの単位と小回りの利く組織を整理、有志の会費制度の導入等、新しい財源を考える」

- 「事業の成果が目に見えにくい」 ⇔ 「周年誌の作成、これまでのステークホルダーの声を集める」

- 「ヴィジョン・ミッションが団体代表の頭の中にあって共有できていない」「見直しができていない」 ⇔ 「ヴィジョン・ミッション合宿を行う」「メンバー間の交換日記」

- 「持続可能な財源基盤が業界全体で必要」 ⇔ 「アーティストの労働組合(ユニオン)、互助会のような仕組みをつくる」

などなど。

重点経営課題の絞り込みと対策の検討について、「このやり方はシンプルなのでぜひ自団体でやってみてほしい」とヤマゲンさん。皆さんも試してみてはいかがでしょうか?

ヤマゲンさんのレクチャー資料:絞り込んだ課題に対するアクションを考える。

受講生同士での意見交換

グループワークを通じて、普段は別々のフィールドで活動している受講生がそれぞれの課題、解決策を共有し、回を重ねるごとに仲間としての連帯感が深まっています。

次回のレポートは、第3回「活動のためのファンドレイジング力を磨く~ファンドレイジング課題実践~」講座です。受講生の中でも注目度の高いテーマであるファンドレイジングについて、本講座のアドバイザーの伊藤美歩(いとう・みほ)さん、若林朋子(わかばやし・ともこ)さんのお二人が講師の回です。次回更新をお楽しみに!

<講師プロフィール>

山元圭太

NPO法人日本ファンドレイジング協会理事/認定ファンドレイザー/NPO法人国際協力NGOセンター(JANIC)理事/NPO法人おっちラボ理事/島根県雲南市地方創生総合戦略推進アドバイザー

経営コンサルティングファームで経営コンサルタントとして5年、認定NPO法人かものはしプロジェクトでファンドレイジング担当ディレクターとして5年半のキャリアを経て、非営利組織コンサルタントとして独立。「本当に社会を変えようとするチャンジメーカーの『想い』を『カタチ』にするお手伝い」をするために、キャパシティ・ビルディング支援や講演/セミナー、コーディネートを行ってきた。2015年に株式会社PubliCoを創業して代表取締役COOに就任。2018年にPubliCoを解散し、故郷の滋賀県草津市で合同会社喜代七を創業。現在は、「地域を育む生態系をつくる」をミッションに掲げ、滋賀県で実践すると共に、全国各地で支援を行なっている。専門分野は、ファンドレイジング、ボランティアマネジメント、組織基盤強化、NPO経営戦略立案など。

執筆:アーツアカデミー広報担当 山崎奈玲子(特定非営利活動法人舞台芸術制作者オープンネットワーク(ON-PAM))

写真:Kazuomi Furuya