東京芸術文化創造発信助成【長期助成】活動報告会

アーツカウンシル東京では平成25年度より長期間の活動に対して最長3年間助成するプログラム「東京芸術文化創造発信助成【長期助成】」を実施しています。ここでは、助成対象活動を終了した団体による活動報告会をレポートします。

2019/03/14

第5回「アイデア」を「プロジェクト」に。深化し続ける『イナンナの冥界下り』

伝統芸能の手法で“心の時代”以前・以後をさぐる ――

「てんらい」が挑んだ世界最古のシュメール神話『イナンナの冥界下り』

開催時期:2018年9月20日(木)19:00~21:00

開催場所:アーツカウンシル東京

報告団体名:任意団体てんらい

対象事業:『イナンナの冥界下り』欧州公演(平成27年度から平成29年度までの3年間の長期助成)

スピーカー(報告者):安田 登(下掛宝生流ワキ方能楽師)、玉川奈々福(浪曲師)、奥津健太郎(和泉流狂言方能楽師)、ヲノサトル(作曲家、音楽家)

司会進行:企画助成課シニア・プログラムオフィサー 玉虫美香子

※事業ページはこちら

平成27年度から29年度にかけて東京芸術文化創造発信助成の3年間の長期助成プログラムに採択された、『イナンナの冥界下り』上演プロジェクト。活動報告会では、シュメール語で記録された世界最古の神話を、能楽を軸とした日本の伝統芸能を用いて上演する同企画の成り立ち、3年間の軌跡が紹介されました。また、短いながらも充実した実演もあり、長期プロジェクトならではの思索の積み重ね、その奥行きと広がりの一端も目の当たりにすることもできました。ここでは、その上演の模様を発端としつつ、本プロジェクトの紆余曲折とも呼べる変化のプロセスと展望を紐解きます。(構成・文:鈴木理映子)

報告会の中で行われたミニ上演:人形劇『イナンナの冥界下り』

報告会の中で行われたミニ上演:人形劇『イナンナの冥界下り』

浪曲師・玉川奈々福による三味線とメリハリの効いた場面説明を先導に、等身大の人形たちが静々と登場。電子音を交えた打楽器のリズム、声明のように響く謡に息吹を吹き込まれるようにして、神話の登場人物として動き始める――。

下掛宝生流ワキ方能楽師の安田登を中心に組織された上演団体「てんらい」による、『イナンナの冥界下り』プロジェクトの活動報告を兼ねた実演。取り上げられているのは、古代メソポタミアの、文字として記録された最古の神話の一端で、天も地も捨て、冥界の門にたどり着いた女神イナンナが、冥界の女王エレキシュガルの命を受けた門番ネティと対面、身につけていた七つの神力(メ)を剥ぎ取られてしまう場面だ。

謡も台詞もシュメール語。だが、思わず引き込まれてしまうのは、先の場面説明による助け、音の心地よさに加え、人形劇ならではの魅力があるからだろう。赤ら顔に髭を蓄え、金剛力士のような力強さを感じさせるネティに対し、一方のイナンナは、細く、面ざしは美しいが、目も口も描き込まれず、粘土でかたどられた表面の凹凸が今にも崩れ落ちそうな儚さをたたえている(人形製作は山下昇平)。そんな二人の対決は、それほど大きな身振りを伴うものではないが、いかにも痛ましく、やがてすべての神力を失い、冥界の門にぶら下げられたイナンナが現代語訳では「弱い肉」と表現されるのも、芸能と神事、身体の関係にとっては示唆的なものに思える。

神話を通して探る、「心」のない時代

本企画の意図と作品としてまとめた経緯――「シュメール神話」を「古典芸能」で上演する 左:玉川奈々福さん 右:安田登さん

本企画の意図と作品としてまとめた経緯――「シュメール神話」を「古典芸能」で上演する 左:玉川奈々福さん 右:安田登さん

下掛宝生流ワキ方能楽師の安田登を中心に組織された上演団体「てんらい」が『イナンナの冥界下り』に取り組み始めた、その出発点には、特に近代以後、人々の関心を集め、時に翻弄してきた「心」の問題があったという。安田は、学生時代に、漢字の原型でもある甲骨文字を学び、その文字群に「心」を表す「忄(りっしんべん)」がないこと知って以来、長く、古代における「心」の在/不在に関心を寄せてきた。公演活動の傍ら文字や神話の研究を進め、やがて出会ったのが古代メソポタミアのシュメール語と神話、それを記した楔形文字だった。

「シュメール語はとても日本語に似ています。音韻的にも似ていますし、文法的にも似ています。数年前に英語で能を演じたことがありますが、非常にやりづらい。それは英語が子音で終わる言葉が多いからだと思います。ところが、シュメール語は、ほとんど母音で終わっている。シュメール語を学んだときに、まず『これは謡ってみたい』と思いました。さらにシュメール神話は、本来は口で伝承されたもので、それも歌われていたらしい。ならば、ただ学ぶだけでなく、上演してみる方が、私が長年関心を抱いてきた『心』の問題にも近づけるんじゃないかと考えました」(安田)

シュメール神話との出会い――「紀元前1300年ぐらいの文字“甲骨文字”の中に「心」という漢字がないのを不思議に思い、古い時代のさまざまな言語に関心を深めていく過程で、シュメール語を勉強したくなりました。」

シュメール神話との出会い――「紀元前1300年ぐらいの文字“甲骨文字”の中に「心」という漢字がないのを不思議に思い、古い時代のさまざまな言語に関心を深めていく過程で、シュメール語を勉強したくなりました。」

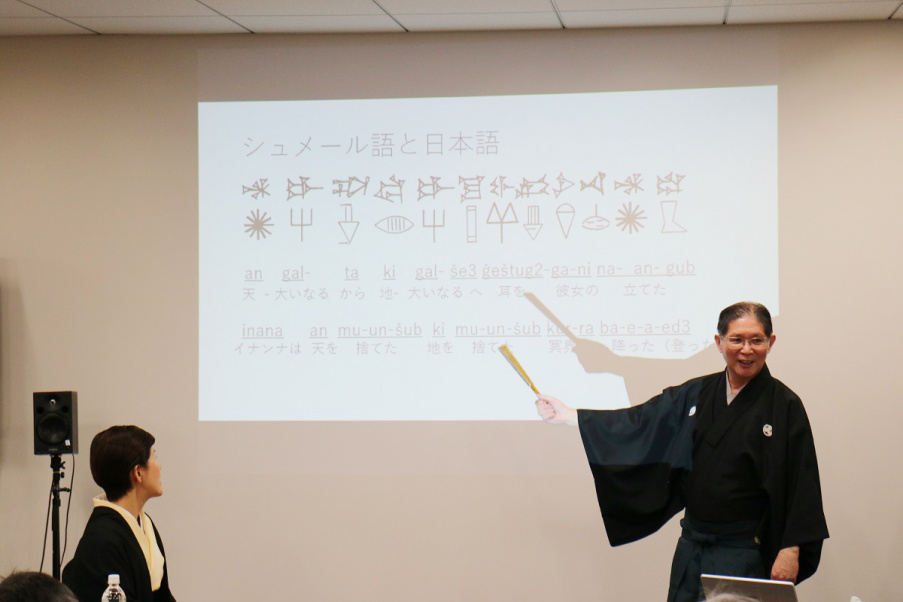

シュメール語と日本語――「一番上の欄が普通の楔形文字です。2段目の段が古拙(こせつ)文字といって、古い楔形文字です。3段目の文字が、その発音です。」

シュメール語と日本語――「一番上の欄が普通の楔形文字です。2段目の段が古拙(こせつ)文字といって、古い楔形文字です。3段目の文字が、その発音です。」

プロジェクトの始動にあたっては、和泉流狂言方能楽師で、以前から安田と共にシテ方が主宰する会とは異なる、独自の舞台公演を企画してきた「天籟能の会」の奥津健太郎、そして安田が主宰する寺子屋をきっかけに共演歴があった浪曲師の玉川奈々福も参加。新たな団体「てんらい」を立ち上げ、アーツカウンシル東京の長期助成プログラムに採択されたことを機に、平成27(2015)年度より正式に活動をスタートさせた。(なお、この時、応募したカテゴリは、「これまでにない意欲的な企画や創造活動で、2年後または3年後の達成目標のあるプロジェクト」だった)

「奥津さんと僕は、“天籟能(てんらいのう)の会”という能の会を2人で幾つか催していました。」 左:安田登さん 右:奥津健太郎さん

「奥津さんと僕は、“天籟能(てんらいのう)の会”という能の会を2人で幾つか催していました。」 左:安田登さん 右:奥津健太郎さん

紆余曲折、変化し続けるプロジェクト

「上演プロジェクト」と一口にいっても、てんらいが企画したそれは、単に一つの舞台公演の成功を目指すものではなかった。したがって、あえてスタートの時点では作品の完成形をイメージすることをせず、プロセスのなかで生じる変化や触発を重視したという。1年目の活動は、シュメール語の研究者と共につくった台本をもとにした小公演、能楽と浪曲、人形との共演をより洗練させることを目的とした公演、能と狂言、浪曲、シュメール語を始めとするさまざまなワークショップで構成された。ベリーダンサーや中世音楽の歌手なども参加したこの年は、那須・二期倶楽部でのプレ公演に続き、多ジャンルの芸能が集うスペクタクル、能楽堂での神事的な位置づけの公演、ホールでのパフォーマンスを意識した公演と、それぞれ趣の異なる舞台を披露した。

現在の上演形態やテーマにもつながる変化の兆しが見えてきたのは2年目以後。4月に前年度につくった「古代編」を台東区の西徳寺で上演した後、てんらいは、これまでの台本、演出、キャスト、美術をすべて一新して、能楽、浪曲のメンバーを中心にあらためて「古代編新版」に取り組み、さらに「未来編」を制作、上演することを決める。

「このプロジェクトは<複合分野>で申請していたこともあって、本当にいろいろなジャンルの演者がひとつの舞台に乗っているわけです。それがお互いに慣れてきて、自己主張を始めた。能楽では事前に稽古をして合わせるということはしませんが、シテを中心に動くという共通認識がある。ところがいろいろなジャンルの人たちがいることで、そうした共通認識がずれ始めてしまったんです」(奥津)

「やればやるほど、それぞれがお客さんに対して何かしたくなってしまったんですね。でも、それだとうまくいかない。能は『私はこういうふうに表現したい』という主張を嫌いますから」(安田)

神事、儀式としての性格を持つ能楽が、演じ手個人による表現、解釈で成り立つ芸能ではないことは想像に難くない。だが、それ以上に、「神話」という対象に向き合うからこそ、求められる姿勢もあったのだろう。

「浪曲では表現したいこともありますが、ここでの私は、台本に書かれていることを正確に、大きな声で言っているだけ。声と身体を捧げている感覚で、演技をしているという気もありません」(奈々福)

プレ公演の直後からプロジェクトに参加する音楽家ヲノサトルは、自身の扱う電子音の歴史に触れながら、能楽との共通点を「ここにはないものとの通信」だと説明する。「たとえばテルミンという楽器は電磁誘導の原理を使って音を出しますが、百数十年前の人たちは、それを『霊界の音』のように受け止めていたそうです。ですから能楽のような伝統芸能と電子音の組み合わせは、そこまで異質なものではない。先日内田樹さん(哲学研究者・武道家)がオーナーをされている凱風館でも公演しましたが、その時内田さんが、国などの属性、価値観が異なる人たちも、『今、ここにないもの』や『生きていない人』については、共感することができる、とおっしゃっていたんです。そういう意味でも僕は、多様で特殊な顔ぶれで、このプロジェクトをやるということが、むしろ普遍性につながるという気がしています」

ヲノ「電子の音が生まれたのは、19世紀末から20世紀初頭にかけて。そのとき人々にとってこの音というのは、いわば霊界の音みたいに受けとめられたんです、最初。」 左から:ヲノサトルさん、玉川奈々福さん

ヲノ「電子の音が生まれたのは、19世紀末から20世紀初頭にかけて。そのとき人々にとってこの音というのは、いわば霊界の音みたいに受けとめられたんです、最初。」 左から:ヲノサトルさん、玉川奈々福さん

ミニ上演を終えた後 右端は長期助成の会計担当だった金沢霞さん

ミニ上演を終えた後 右端は長期助成の会計担当だった金沢霞さん

プロジェクト2年目の2016年末にはストリートダンサーが参加する『古代編新版』、プロジェクト3年目となる2017年6月にはコンテンポラリー・ダンサーの湯浅永麻と、作家いとうせいこうの朗読を加えた『未来編』を上演するなど、意欲的なコラボレーションは続いた。

「古代編ではストリートダンスの方が参加することで、神楽のような、賑やかさが加わったのが面白かった。神事の時の音楽には、おごそかなものだけでなく、賑やかで楽しいものもありますから。相撲太鼓やサンバ、ケチャなど、いろいろなものを入れ込みましたが、違和感はなかったです」(ヲノ)

「紀元前2000年ごろの『心』が存在しなかった時代の話が『古代編』。これから先の未来において(AIなどの登場によって)ふたたび『心』がなくなるかもしれない。その後の世界はどうなるんだろうかというのでつくったのが『未来編』です。音にあふれた『古代編』に対して、『未来編』は無音の、文字も言葉もない沈黙の世界を意識しました」(安田)

「アイデア」を育てる豊かさ

最終年度には、当初の目標のひとつでもあった、イギリス、リトアニアでの海外公演も果たした。上演にあたっては、英語字幕を用意、演出も大きく刷新(報告会での上演もこのバージョンに近いものだった)。シュメール神話の関連資料を多く持つ大英博物館での上演計画こそ叶わなかったが、ロンドン大学内のホールで行われた公演には、同分野の研究者も数多く訪れ、「この学問に初めて血と肉が通った」との感想を残したという。

長期助成の対象となった3年間で、てんらいは、4つの異なるバージョンで9つの公演を行い、一般参加者も交えたワークショップも継続してきた。報告会の最後に、長期助成プログラムに採択されたことでのメリットを問われた安田は、「助成があって、お金を頂き、やらなければいけなくなったことで、この企画自体を始められました。アイデアはあっても、経済的、あるいは時間的優先事項のために、始められないことは多いんです。また、アーツカウンシル東京の担当の方から、毎回、率直な、そして真摯なご意見をいただいた。それによって作品が変化していったといってもいいでしょう」と答えたのが印象的だった。

途中、参加メンバーが変わったことに加え、イランに依頼していたシュメール琴の復元がIS(イスラム国)の活動の影響で中止を余儀なくされたり(最終的にはアメリカに発注)、さらにはイギリスに続き、リトアニア公演でも公演直前に会場が変わるなど、計画通りにはいかなかったことも少なくない。だが、そうしたトラブルも乗り越え、飲み込んで、ここまで来れたのは、このプロジェクトがその初めから、完成形を定めない試行錯誤を前提としていたからだったのかもしれない。行き先不透明で、成果の見えづらい「アイデア」に公的助成を行う難しさはよくわかる。だが、目標に対する達成度や成果の形にとらわれない芸術支援の方法、思考と試行の場づくりが今後も続けられない限り、芸術文化の豊かな未来はありえない。てんらいのプロジェクト報告は、そのことを痛感させられる場でもあった。

実は、冒頭に紹介した実演の出演者のほとんどは、この3年の間に行われたワークショップの参加者で、芸術、芸能を生業にする人たちではない。てんらいでは今も、彼らと共に、鑑賞のための舞台とは異なる、「儀式」としての『イナンナの冥界下り』の上演を追求する試みが続けられている。

登壇・出演された「てんらい」の皆さん

登壇・出演された「てんらい」の皆さん