東京芸術文化創造発信助成【長期助成】活動報告会

アーツカウンシル東京では平成25年度より長期間の活動に対して最長3年間助成するプログラム「東京芸術文化創造発信助成【長期助成】」を実施しています。ここでは、助成対象活動を終了した団体による活動報告会をレポートします。

2024/02/08

第16回「各地の伝承・生活文化を横断し、身体性を未来へと拓く国際共同制作─ 東南・南・中央アジア、アイルランド、日本─」(後編)

開催日:2023年12月12日(火)19:00~21:00

開催場所:アーツカウンシル東京

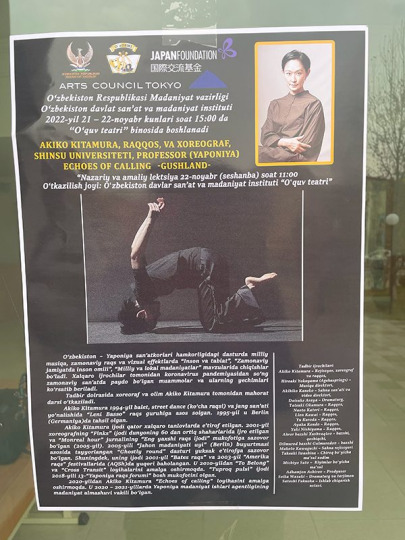

対象事業:「Cross Transit」(平成27年度採択事業:3年間)、「Echoes of Calling」(令和2年度採択事業:3年間)

報告団体:オフィスアルブ

登壇者[報告者]:

北村明子(オフィスアルブ 芸術監督)

林慶一(オフィスアルブ 制作)

司会・進行:水野立子(アーツカウンシル東京活動支援部助成課 シニア・プログラムオフィサー)

※事業ページはこちら

第16回「各地の伝承・生活文化を横断し、身体性を未来へと拓く国際共同制作─ 東南・南・中央アジア、アイルランド、日本─」(前編)はこちら

【後編:報告会レポート】

会場の様子(撮影:松本和幸)

会場の様子(撮影:松本和幸)

後編は、「Cross Transit」に次いで令和2(2020)年度に実施された長期助成プログラム「Echoes of Calling」についての報告をお届けします。

「Echoes of Calling」ユーラシアの伝承文化とダンスを繋ぐもの

「Echoes of Calling」は、日本とアイルランド、そして中央アジアへと発展していく長期国際共同制作のプロジェクトである。ケルトの伝統文化や日本に古代から伝わる形に残らない身体表現や音がいかに私たちの記憶に働きかけるのか。また、表現形式や文化、国籍、言語などの違いを超えた伝統と現在との関わりがいかに可能か。グローバル化する社会の中で不透明になりがちな「土地の文化」を通時的、共時的に横断し、未来へと切り拓かれるダンスを創出していくことを目指した。

中でも本プロジェクトにおいては、口頭伝承歌唱とダンスの関係性の探求をテーマに据えた。例えば、歌う時のこぶしや喉歌、歌や発話とダンスの関わりを探るため、言語を超えた自然のリズム・呼吸・声のエコーについてリサーチを行った。また、変動する自然環境の中で、人間と自然の共生に深い関わりを持ってきた共同体の‟祈り” を現代の視点から捉えるために、アニミズム、シャーマニズムにも着目した。前編でレポートした「Cross Transit」のアジアとの国際共同制作の概念やねらいを共有しつつ、リサーチ対象範囲にアイルランドを加えることでより広がりを持ち、遠距離地域でのコラボレーションという点が新しいチャレンジとなった。

「とても遠いところにいる人たちと三つ巴でコラボレーションしたらどうなるか、という興味がありました。これまではアジアをリサーチしてきたので、何ができるか悩みましたが、『ユーロ=アジア』という言葉が大きなインスピレーションとなりました。そのユーロ=アジアを貫く文化のリサーチとそれに基づくダンス作品ができるのではないか、と考えました」(北村)

「ユーロ=アジア」とは、美術文明史家の鶴岡真弓氏が提唱する、ユーラシア大陸のヨーロッパ西端から日本列島に至る1万キロの文明世界の呼称。世界中の民族に伝えられてきた装飾の共通点の研究をベースに、儀礼や伝承など、人類の営みに文化的な共通性、普遍性を見出そうとするものである。

歌や踊りが日常に根付くアイルランド文化との出会い

ドローエダにて開催された音楽の祭典「Fleadh Cheoil na hÉireann(フラー・ヒョール・ナ・ヘーレン)」

ドローエダにて開催された音楽の祭典「Fleadh Cheoil na hÉireann(フラー・ヒョール・ナ・ヘーレン)」

2019年、助成対象事業の前準備リサーチとして、アイルランドのダブリン、ドローエダ、ゴールウェイ、リムリック、アラン島イニッシアー、ドニゴールを巡った。

アイルランドでまず行ったのが、パブ文化のリサーチである。パブは日本の酒場とは異なり、年齢問わず誰もが楽しめる社交の場であるのと同時に、音楽や踊りに触れる文化の発信地である。ドローエダのパブで食事をしていた際に誰かがフィドルを弾き始め、たまたまそこに居合わせた別の音楽家たちが加わりセッションが始まり、さらに通りかかった人が歌い出したという場面に出くわした。老若男女関係なく、皆で踊ったり歌ったりしていた様子が印象的だったと、北村は語る。

「音楽が奏でられるや否や、突然踊り出したり、コードを共有した途端に本格的な演奏が始まったり、という様子を見て、安心したというか、開放感を感じました。パッとグループになれる、ある種“仮そめの共同体”になる、みたいな瞬間がすごく素敵で。それはパブ文化のあるアイルランドの特徴だと思いました」(北村)

ドローエダにて開催された音楽の祭典「Fleadh Cheoil na hÉireann(フラー・ヒョール・ナ・ヘーレン)」

ドローエダにて開催された音楽の祭典「Fleadh Cheoil na hÉireann(フラー・ヒョール・ナ・ヘーレン)」

また、アラン諸島の一つである、イニッシアーという人口250人の小さい島では、古代から現代まで脈々と口伝で伝承されている伝統歌唱「シャン・ノース」(アイルランド語で“古いスタイル”という意味)に出会い、世界への祈りが込められているような歌に北村は大いに魅了された。シャン・ノースは歌と踊り両方を指し、アイリッシュ・ステップ・ダンスの原型となっているダンスは、アコーディオンの伴奏と共に踊られることが多い。北村は、シャン・ノースの歌のこぶしのきいた筋回しに、アジアの各地に伝わる歌との共通点を感じたと言う。

イニッシアー島にあるアラス・エナ芸術文化センターでは、アーティスト・イン・レジデンスが行われており、アーティストが島の子どもたちと一緒に音楽や演劇などの活動をしていた。小さい規模ながら、表現活動を中心にコミュニティが盛り上がっていく様子に出会い、そこに温かさを感じて感動したと北村は振り返った。

アラン諸島のイニッシアー島にある芸術文化センター Áras Éanna (アラス・エナ)

アラン諸島のイニッシアー島にある芸術文化センター Áras Éanna (アラス・エナ)

アイルランドのリサーチで手応えを掴んだ北村は、2020年2月、アイルランドと日本の生活文化・ダンス・音楽・地域を結ぶ創作活動の開始に向けたキックオフイベントを、東京のSHIBAURA HOUSEで開催した。アイルランドからシャン・ノースの歌手オーニャ・ニー・ホライノン氏と、イーリアンパイプス演奏者のポーリック・キーン氏を招聘し、歌と踊りのワークインプログレス作品を発表。現地で魅了されたパブの雰囲気を再現すべく、アイルランドの飲食販売や現地の文化を紹介するレクチャーやワークショップも併せて実施するなど、観るだけではなく参加者も一緒に踊ったり体験したりできる多彩な交流の機会を設けた。

当初の計画では、キックオフイベントの後、9月に芸術文化センター Áras Éanna (アラス・エナ)で滞在制作を行う予定であった。しかし新型コロナウイルスの感染拡大により、海外への渡航ができず、計画は全て見直しとなってしまった。

キックオフイベントを、東京のSHIBAURA HOUSE(撮影:大洞博靖)

キックオフイベントを、東京のSHIBAURA HOUSE(撮影:大洞博靖)

オンラインで旅をする —コロナ禍に直面したリサーチプロセス—

西村幹也氏によるオンラインレクチャー

西村幹也氏によるオンラインレクチャー

これまでは、現地に滞在しリサーチ対象の地域や社会に入って調査を行うフィールドワークの手法を用いてきた北村にとって、移動できないことは大きな打撃となったが、コロナ禍では新たな方法を試行錯誤しながら探っていった。

「一旦停止にならざるを得ないかもしれないと思いつつ、現地に行くことができない状況でも創作を続ける方法を探す良い機会だと考えるようになりました。興味があった歌や踊り、語りを切り口に、オンラインを用いて中央アジアとアイルランドと日本をパラレルにリサーチしていくことで、ダンス作品に繋げていきたいと考えるようになりました」(北村)

ここから、ユーラシアの東西の極に位置するアイルランドと日本、さらにそれを繋ぐ中央アジアも含めた国際共同制作プロジェクトとして、それぞれの土地に伝承されている歌や踊りの技芸や生活文化にリモートで触れながらダンスを生み出していく構想が、具体的に動いていくことになる。とりわけ、アイルランド・中央アジア各地の伝承文化の現代的様相を「うた・おどり・かたり」という切り口でリサーチを深めていった。

具体的には、各地に住む専門家を訪ねて話を聞いたり、日本の研究者に取材したり、スタディグループを作って対話を重ねていったりした。アイルランドやウズベキスタンなど中央アジアの文学者、音楽専門家、人類学研究者、ツアーガイド、社会歴史学研究者など、出会った専門家は多岐にわたった。

インタビューした専門家の一人に「シャーマニズム、精霊、モンゴル」を専門とする西村幹也氏がいる。西村氏は長年にわたりモンゴルの遊牧生活文化が残るタイガ(針葉樹林体)の森で現地の人々の視点に立ったフィールドワークを続けており、北村はモンゴルの精霊儀礼やシャーマニズムについて話を聞いた。「中央アジア、ウズベキスタンのスーフィズムやシャーマニズム」を専門とする和崎聖日氏には、Zoomを用いたレクチャーを複数回実施してもらう。和崎氏は後に、ドラマトゥルクとしてプロジェクトに関わるようになる。

また、移動ができないこの時期、自然と人間の共存、移動、遊牧、シャーマニズム、口頭伝承、音楽・舞踊などをテーマにした文献を貪るように読みアイデアを膨らませていったと北村は言う。

初のオンライン振付によるクリエーションと作品発表

「Echoes of Calling」2021年 東京公演(スパイラルホール)(撮影:大洞博靖)

「Echoes of Calling」2021年 東京公演(スパイラルホール)(撮影:大洞博靖)

アイルランドと中央アジアのリサーチと並行して日本でクリエーションも進めていった。初年度(2020年度)はアイルランドとのコラボレーションを軸とし、シャン・ノースの歌い手と一緒にダンス作品を創作。アウトプットでは、新型コロナウイルスの感染拡大状況に応じて観客を入れての上演を断念し、会場となるスパイラルホールから映像配信を行った。

無観客で映像配信を行った後、アイルランド側からその作品を発展させて映像作品を作らないかという提案があり、日本で作った作品をベースに、初のZoomによるオンライン振り付けに挑戦することになった。Zoomでアイルランドのダンサーに課題を出し、それに沿ってダンサーが現地で振り付けを編み出し、そのダンスを映像に撮り編集する、という方法でダンス映像作品「Echoes of Calling -Encounter-」を制作していった。

「アイルランドは日本に比べてよりコロナ禍の規制が厳しかった。最終的には外で3人一緒に撮影が可能になったけれども、オンラインで振付をしている間は三人同じスタジオに集まれないので、ダンサーにはそれぞれの部屋やスタジオから別々にZoomに繋いでもらい、部屋ごとに時間差で振り付け作業をしました」(北村)

登壇者:北村明子(撮影:松本和幸)

登壇者:北村明子(撮影:松本和幸)

オンライン振付によるクリエーションを経て、2022年2月「Echoes of Calling -Gushland-」をついにスパイラルホールで上演するに至った。アイルランドから来日予定だったダンサーのミンテ・ウォーデ氏、ミュージシャンのドミニク・マッキャルー・ヴェリージェ氏、ダイアン・キャノン氏は、水際対策の延長に伴い来日が不可能となり、3名は映像・音楽での出演となった。

「Echoes of Calling」2021年 東京公演(スパイラルホール)(撮影:大洞博靖)

「Echoes of Calling」2021年 東京公演(スパイラルホール)(撮影:大洞博靖)

ウズベキスタンの吟遊詩人「バフシ」との共同制作

ウズベキスタンの文化を知る中で北村が興味を持ったのは、吟遊詩人「バフシ」の存在である。2021年には、現地のバフシとオンラインでの交流が始まった。老若男女問わず多様なバフシとZoomで出会い、技芸にまつわることから日常生活についてまで話を聞いていった。

バフシの方々とのオンラインミーティングの様子

バフシの方々とのオンラインミーティングの様子

「バフシ」は古来、シャーマンとして神霊から授かった言葉を語る存在であった。宗教的な役割が薄れた現在は、「語り手」や「詩人」を意味する言葉として使われているが、今なおバフシの語る口承文芸・英雄叙事詩にシャーマニズム的要素は反映されている。

伝統音楽や伝統楽器に関心を持ちながら、長年に渡り北村と共にフィールドワークと創作を続けてきた音楽家の横山裕章氏も、Zoomを通して多くのバフシと交流を行った。その中でも二人が特に気になった人物が、アフロル・バフシだった。当時若干27歳の若い吟遊詩人であったバフシは、伝統的なバフシの技法に現代的な要素を加え、ウズベキスタンのポップス界にも大きな影響を与えていた。

「バフシの間では、伝統的なことから外れたことをするのはタブーなんです。アフロル・バフシは、伝統的な共同体に属していつつも、自分と同じ若い世代の方にもっとバフシの活動を知ってほしいという考えの持ち主でした。伝統を大事にしていながら、かつ現代に響く歌が何かを探求して活動されている方なので、すごく興味を持ちました。後で知ることになるのですが、アフロル・バフシは日本でいうと、東京ドームを満員にするぐらいのスーパースター的な存在なのだそうです」(北村)

結果的にアフロル・バフシは、2022年に東京で発表した「Echoes of Calling – Gushland –」まで、楽曲提供や出演者を担い、共同制作者としてクリエーションに参加することになった。

「Echoes of Calling -rainbow after-」2023年 東京公演(東京芸術劇場 シアターイースト)(撮影:大洞博靖)

「Echoes of Calling -rainbow after-」2023年 東京公演(東京芸術劇場 シアターイースト)(撮影:大洞博靖)

2022年の中頃には新型コロナウイルスの流行も落ち着き始め、8月~9月にかけて、ついにウズベキスタンを訪れてフィールドワークを実施できることとなった。事前のオンラインリサーチで交流を重ねた和崎氏や、現地で歴史学を実践している国立科学アカデミー歴史学研究所 アドハム・アシロフ教授のアテンドにより、スルハンダリヤ州をはじめ、ウズベキスタンの首都タシュケント、サマルカンド、バイスンなど多くの地を巡った。この現地リサーチにも、音楽家の横山氏が同行。「バフシ」を代表とする弾き語りの技芸や文化が日常生活に浸透している、ウズベキスタン南部のスルハンダリヤ州を訪れた。国民的に有名なバフシや長老的なバフシなど、さまざまなバフシに出会い、インタビュー収録を行った。

左:横山裕章 右:北村明子 ウズベキスタン南部スルハンダリア州テルメス、アフガニスタンとの国境

左:横山裕章 右:北村明子 ウズベキスタン南部スルハンダリア州テルメス、アフガニスタンとの国境

「バフシというのは、弾き語りで民衆の気持ちや心情を代弁する芸能です。旧ソ連体制の時は民衆を扇動する危険分子とされて虐げられていました。ソ連が解体する辺りから少しずつバフシの名誉が回復されて、民衆がバフシの技芸を楽しみにするようになったという経緯があります」(北村)

ウズベキスタンの人や生活と共生する儀礼や伝承音楽

ウズベキスタン南部スルハンダリア州テルメスにて、イルホム・バフシの演奏とインタビュー

ウズベキスタン南部スルハンダリア州テルメスにて、イルホム・バフシの演奏とインタビュー

北村は、ウズベキスタンのフィールドワークで、特に感銘を受けた体験を2つ紹介した。

ウズベキスタンでは、多数の音楽家を訪ねた。タシュケントの芸術大学科学アカデミーに行き、多様な地域の音楽を紹介してもらった際に、特に演奏を依頼したわけではなかった大学の教師陣5〜6名が「自分たちにも演奏させて欲しい」と、突然演奏を始めた。北村はこの想定外の出来事に驚きつつも、すっかりこの音楽に惚れ込んでしまったと言う。

タシュケント州立芸術文化大学の教員たちの演奏

タシュケント州立芸術文化大学の教員たちの演奏

「大学の教員が構成員の音楽団と言うのでしょうか。日本の大学でこんな楽しい先生方がいたら、学生はとてもいいだろうなと思いました。プロレスの乱闘事件のような感じで、先生方が入ってきて、最初は静かに歌い始め、カスタネットのような楽器が入り、徐々にノリが変わっていく。コールアンドレスポンスがセットになってる音楽の形態で、学課長、校長が加わっていき、10分以上演奏と歌で盛り上がり続けました。音楽から踊りまでが自然と繋がっていくような。フィールドワークで一番興味を持ったのが、この先生たちでした」(北村)

2つ目は、バフシが関わる割礼儀礼に立ち会う貴重な体験である。

登壇者(中央):割礼儀式の動画を見せながら説明をする北村明子(撮影:松本和幸)

登壇者(中央):割礼儀式の動画を見せながら説明をする北村明子(撮影:松本和幸)

バフシは現在、結婚式や割礼儀礼などを仕事にする人も多い。現地で多くのバフシに出会う中で、バフシにも色々な活動をする人がおり、それぞれ技芸に違いがあることを北村は知った。知人に割礼儀礼に関わるバフシの知り合いがいると誘われて、スルハンダリヤ州バイスン郡クズルナヴル村で行われる割礼儀礼に参加した。ここでは、首を落とした小ヤギを馬上から奪い合う、”男”を見せる戦いが繰り広げられた。儀礼の前には、親族や村の人が参加者に子羊を提供する供食のしきたりがあり、バフシがそこで英雄叙事詩をベースにした即興の弾き語りで歌う様子を目撃した。北村の臨場感溢れる儀礼の描写に、現地での体験からでしか得られない強い衝撃が感じられた。

スルハンダリヤ州バイスン郡クズルナヴル村で行われた割礼儀礼KOPKALI(コプカリ)

スルハンダリヤ州バイスン郡クズルナヴル村で行われた割礼儀礼KOPKALI(コプカリ)

「200人ほどの参加者の中にはキルギスからきた人もいて、馬に乗って首を取った子ヤギを奪い合うとていうゲームなんですけれど、本気の命懸けの戦いが展開されていて、凄まじい迫力でした。炎天下の中3~4時間ずっと見ていて、私は怖さを感じていたのですが、一緒に行ったアドハム教授は、これが遊牧民の男たちの戦いだと感動して涙を流していました」(北村)

長期助成を受けた国際共同制作で実現できたこと

ウズベキスタン公演の様子

ウズベキスタン公演の様子

ウズベキスタン滞在後は、前回来日できなかったアイルランド人ダンサーのミンテ・ウォーデ氏の招聘が実現し、日本でクリエーションを開始。2022年11月にはウズベキスタンとアイルランドツアーを行い、「Echoes of Calling –Gushland-」公演を実現した。

「Echoes of Calling -Gushland-」東京公演 2022年(スパイラルホール)(撮影:大洞博靖)

「Echoes of Calling -Gushland-」東京公演 2022年(スパイラルホール)(撮影:大洞博靖)

また、2023年1月にはウズベキスタンからアフロル・バフシ氏、アイルランドからダンサーのウォーデ氏と歌手のダイアン・キャノン氏を招聘し、日本のダンサーたちと合流してクリエーションを行った。そして3月に「Echoes of Calling -rainbow after-」を東京芸術劇場シアターイーストにて上演。長期に渡る国際共同事業「Echoes of Calling」の集大成となる作品を発表した。

「Echoes of Calling -rainbow after-」東京公演 2023年(東京芸術劇場 シアターイースト)(撮影:大洞博靖)

「Echoes of Calling -rainbow after-」東京公演 2023年(東京芸術劇場 シアターイースト)(撮影:大洞博靖)

PR動画

「Cross Transit」と「Echoes of Calling」、二つの国際共同事業は、東京芸術文化創造発信助成 長期助成と単年助成のサポートを受けながら約8年に渡り展開してきたプロジェクトである。北村と林から、長期助成プログラムのメリットについて以下のように語られた。

登壇者(左から):北村明子、林慶一(撮影:松本和幸)

登壇者(左から):北村明子、林慶一(撮影:松本和幸)

「全ての着地点が見えていない中で挑戦をしていくプロジェクトでは、スタート時点でなかなか説明できないこともあります。その中で、プロジェクトの趣旨に納得していただければ、成果として見えにくいリサーチや、舞台公演だけに落とし込めない内容も助成対象にしていただけるということが本当に重要で、他にはあまり例がないのではと思いました。

また、継続性という点でも大きなサポートになりました。リサーチや対話をしながら行うプロジェクトは、時間がかかるし効率的ではないので、個人の力だけでは実現できないと思います。予算的な問題だけではなくて、年度ごとに報告していくというミッションも重要だったと思います。継続して何に繋がっていくのか、自分で課題を設定していくことができる。やりたいことを達成する集中力に対して制限がかからない環境を作っていただいたことが、ありがたかったです」(北村)

「プロジェクトを柔軟に進めるには、予算配分を頻繁に変えないといけない。予算を年度またぎで移動したりできるのは、こういうリサーチをベースにしたプロジェクトにとってかなり大きな支えになっているというか、それなしには実現できなかったと思っています」(林)

カシュカダリヤ州、カルシ市のアフロル・バフシの師匠の実家兼録音スタジオにて、関係者家族らと団欒

カシュカダリヤ州、カルシ市のアフロル・バフシの師匠の実家兼録音スタジオにて、関係者家族らと団欒

報告会の最後は、会場内で質疑応答の時間が設けられた。

質問者①:

「本長期助成における予算配分の柔軟性の話がありましたが、報告書の資料にはとても細かくひと月ごとに何が行われたか、どなたと一緒にやったのかが書かれています。どのような計画から申請書を書いたのか教えてください」

北村:

「プロジェクトについては、申請の2〜3年前から考え始めていました。今はできないけど、いつか挑戦したいことや気になるテーマをメモで書いておくようにしていて、溜まってきたら、まずは自分の言葉で文章にしてみるんです。やれる時がきたら、その企画書の前段階のようなものを、制作の方にお願いして整理していただき、申請フォーマットに落とし込んでいきます。コンセプトに関わる重要なキーワードは、制作の方と丁寧に確認するようにしています。だけど、実際の活動が最初に書いた企画内容から大きくはみ出していくことこそが大切だと考えています。なので企画書は、はみ出しすぎて迷ってしまった時に帰ってこれるバイブルのように、活動を進める上で重要な指標になっています」

林:

「各地域に協力者になる日本人や現地の方がいて、その方々と相談をして、まずどういう地域に入るかというところのベースを固めていきました。その地域での収穫に応じながら、どう展開し発展させていくかを検討していく、ということが基本的なセオリーかなと思っています」

登壇者:林慶一(撮影:松本和幸)

登壇者:林慶一(撮影:松本和幸)

質問者②:

「現地の協力者とは、どのように出会うのでしょうか? 例えば、事前に調べて連絡をとるのか、現地で出会うのかなど教えてください」

北村:

「ほとんどの場合、どんな協力者が必要かを事前にたくさんリサーチをして、メールを送ったり、共通の知人に紹介してもらったりして出会います。例えば、舞台芸術関係者に事前にコンタクトをすれば、多くのダンサーの方々に会うことはできるでしょうけど、自分がやりたい創作やテーマに合う人と偶然会うのは難しいと感じています。そもそも私の肩書きであるコンテンポラリーダンスの創作者というものが何なのか、ピンとこない人がほとんどなので。わからなくてもいいけど、私の活動に興味を持ってもらえるか、というのも一つの指標になっていると思います」

林:

「今新しく『Xstream project』が始まっていますが、これはフィリピンの先住民族が暮らす山岳地帯に入っていって、そこでしか出会えない人たちと交流していくプロジェクトです。この活動でも協力者は必須ですね」

ウズベキスタン南部カシュカダリヤ州、カルシ市にてアフロル・バフシとの音楽セッション

ウズベキスタン南部カシュカダリヤ州、カルシ市にてアフロル・バフシとの音楽セッション

質問者③:

「リサーチを手伝ってくれる現地の協力者のモチベーションは何ですか?」

北村:

「大体の場合、まずは私がその方のお話を聞くためにインタビューするところから始まります。そこで、こういう協力者が必要ですという話をすると、その人が誰かを紹介してくださる場合もあれば、ご自身も参加してみたいと言ってくれる方もいます。例えば、ウズベキスタンで同行したアドハム・アシロフ教授とのリサーチも、私が知りたいことと、その時の先生の関心がピタッと合ったから実現したと思っています。人類学者から教えてもらったことなのですが、常に協力者にとってどんな利点があるのかを考えて行動するようにしています。コンテンポラリーダンスの創作者という私を介すことで、彼も普段できないリサーチができているという事実もありますね」

サマルカンド ヌーラフシャン劇場にてウズベキスタンの伝統舞踊とバフシの演奏で歓迎を受ける

サマルカンド ヌーラフシャン劇場にてウズベキスタンの伝統舞踊とバフシの演奏で歓迎を受ける

質問者④:

「東南アジアなど経済格差がある国の人と対等にコラボレーションする時に、インタビューする相手に対しての謝金はどのようにしているのでしょうか?」

北村:

「物価や地域の状態、そして関係性によるのでケースバイケースですが、基本的にはお支払いしています。ただ、インタビューへの謝金が恒常化すると地域コミュニティにとってよくないこともあるようで、その場合は私には判断できないので、インタビュー相手と繋げてくれた現地の協力者の判断に任せて、謝金をお支払いしない場合もありますね」

参加者の中にはダンサーや振付家、研究者として活動する人、リサーチを通した作品創作に関心のある人も多く、長期助成事業や具体的なリサーチプロセスについてなど、熱心な質問が寄せられた。

以上、前編・後編に渡り、長期国際共同事業としてオフィスアルブの北村明子が取り組んできた活動を振り返った。二時間の報告会では触れることのできなかった、各地でのリサーチ詳細や考察については、北村が自ら記録し発信しているウェブサイトの文章などを参照してほしい。

脈々と受け継がれてきた伝統芸能や伝承文化への膨大なリサーチの集積や、他領域に跨る多様な人たちとの絶え間ない対話を通して、北村は現代の身体と融合させた新しい表現方法を獲得し、様々な作品の中でその可能性を展開してきた。フィールドワークという手法を携えた北村の身体への探求の旅は、未来の舞踊シーンへひとつの道筋を樹立した。今後さらなるリサーチと創作活動が継続していく中で、この経験がどのように展開され、次世代に受け継がれていくのかに注目したい。

「Echoes of Calling -rainbow after–」東京公演 2023年(東京芸術劇場 シアターイースト)(撮影:大洞博靖)

「Echoes of Calling -rainbow after–」東京公演 2023年(東京芸術劇場 シアターイースト)(撮影:大洞博靖)

(構成・文:岩中可南子)

オフィスアルブ

2010年北村明子を中心に設立。国際共同制作プロジェクトの実績として「To Belong」(2011年~2014年)、「Cross Transit project」(2015年~2019年)、「Echoes of Calling project」(2019年~2023年)がある。また、2023年春、新たに「Xstream project」が始動。11月に第一弾公演「Soul Hunter」を上演。

Office ALB 北村明子 WebSite

北村明子(きたむらあきこ)

ダンサー・振付家。早稲田大学大学院文学研究科在学中の1994年ダンス・カンパニー、レニ・バッソ主宰(~2009年)。2010年よりオフィスアルブを創設し、リサーチとクリエーションを行う国際共同制作プロジェクトを展開。これまでにインドネシアとの国際共同制作、東南~南アジア国際共同制作を行い、国内外で上演。

林慶一(はやしけいいち)

制作者。2006年より小劇場die pratzeにスタッフとして参加。2012年より「ダンスがみたい!」実行委員会代表。同年、d-倉庫 制作。2019年「放課後ダイバーシティ・ダンス」プロデューサー。2022年よりフリーランスに転向。