「with コロナ」の時代における芸術文化と表現

新型コロナウイルス感染症の流行は、芸術文化の現場に大きな危機、変化をもたらしています。

本シリーズでは、各分野で活動されている方や識者に、現状や課題、今後の可能性などについて、様々な視点から、寄稿いただきます。

2021/03/29

東京一年目のコロナ

美術家/多摩美術大学彫刻学科教授

高嶺 格

~シリーズ「with コロナ」の時代における芸術文化と表現~

新型コロナウイルス感染症の流行は、芸術文化の現場に大きな危機、変化をもたらしています。

本シリーズでは、各分野で活動されている方や識者に、現状や課題、今後の可能性などについて、様々な視点から、寄稿いただきます。

私は美術家であり、かつ美術大学で教える教員という立場である。ついでに言うと家庭を持つ夫兼父でもある。昨年3月末に秋田から東京へ越し、生活環境が大きく変わるとともに、新しい大学で教えはじめた。つまり日本でのコロナの感染拡大と同じタイミングで引越しをした。複数の変化が同時に起こったため、どこまでが純粋にコロナの影響なのか判断することが難しい。この期間、作品発表の機会は減っていたので美術家としての影響は少なかった。新しい大学では、作品制作の環境がよくなり、大学の研究室にこもって作る分には以前より快適である。そういうわけで、美術家としてよりも生活者として、または大学教員として思ったことを記述しようと思う。

生活者として

新居は職場に近いマンションである。若いときにはニュータウンに住むなど考えたこともなかった。安全を脅かすもの/イレギュラーな出会いが徹底的に排除された管理的な場所。東京に来て、はじめてニュータウンに住んでみて、まさにその通りだと思った。しかし意外だったのは、これまでに住んだどこよりも快適だと感じたこと。これには自分でも驚いた。張り巡らされた歩道、ふんだんな街路樹。電線がないため南欧風の屋根がくっきりと空に映える。この街を設計した人は、人を画一化する意図など持たず、逆にまじめに「誰にも等しく快適な街」に取り組んだのではないかと思えた。この街では格差が見えない。みな同じような建物に住み、同じような服を着て、同じスーパーで買い物をし、上も下もわからない。たまに外国人を見かけるが、同じようにマイバッグをさげてレジに並んでいる。喧騒もない。大声や音楽が漏れ聞こえることはなく、みな一様に静かなテンションで暮らしている。

私が住み始めたときにはすでにマスク着用が常態になっていたので前のことはわからない。しかし想像するのは、コロナによってこの街の風景に変化があったとすれば、「マスクが加わっただけ」ではないかということである。今ある風景からマスクを消し去ってしまえば元と同じになるに違いなく、風景として大きな変化があったようには思えない。もちろん職を失った人もいるだろうし在宅が長くなったことによるDVもあるかもしれない。しかしそういった家庭内のことは、外には見えない。

世界でロックダウンが始まったとき、イタリアの集合住宅で、自宅のベランダから周囲に向けて高らかに歌い上げるオペラ歌手が話題になった。ここのマンションも音がよく響くから、オペラ歌手なんかが歌えばはるか遠くまで聞こえるだろう。しかしイタリアのようなことがここで起こる可能性は、予感も含めてゼロである。最初の頃、私はそれを残念なことと思った。住民が互いに行き来ができない中、個人の気持ちを伝える手段としてベランダから歌を歌う、それは住民のひとりひとりに花束を届けるような、実に利他的な行為に思えたからである。しかし、ここでそんなドラマチックなことをすれば、拍手が起こるどころか黙って窓を閉められるに決まっている。いや、ここだけじゃない、秋田だってきっと同じことだ。この国では、ソーシャル・ディスタンスが推奨されるようになるずっと前から、他人と距離を置くことが無意識に実現されている。そうすることで「ほどほどの快適さ」を得ている。イタリアの、積極的にコミュニティを作り上げることで得られる快適さを「積極的快適さ」と呼ぶならば、関係を持たない日本の快適さは「消極的快適さ」と呼ぶことができようか。とすれば、コロナ禍といったところで大きく変えるべき生活習慣は見当たらない。思い出すのはシンガポール人が言う「規制ばかりで嫌気がさすが、経済的に安定しているので適度に快適」という自国を自嘲する言葉。コロナが収束したのち、果たしてイタリアの「積極的快適さ」が日本にもたらされる日が来るのだろうか、それともイタリアさえも「消極的快適さ」に甘んじる世界になってしまうのだろうか?

大学教員として

着任早々彫刻学科長に就任した私は、コロナでの学校閉鎖に大いに悩まされた。彫刻というフィジカルな分野では、オンラインでの授業は基本的に無理がある。一刻も早く対面で授業を行えるよう働きかけながら、しかし4月から6月までの3ヶ月間は完全オンラインとなり、様々なプログラムを立ち上げた。

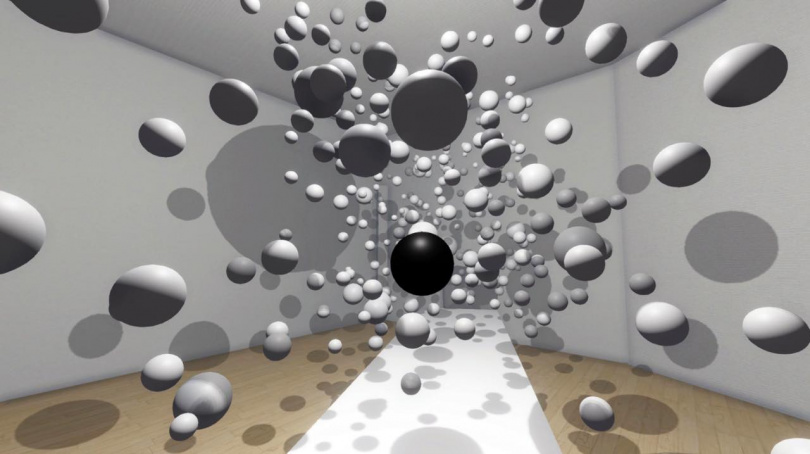

評判がよかったのは「バーチャル彫刻展」。同じ大学の情報デザイン学科に所属する谷口暁彦氏の全面的な協力のもと、バーチャル空間での彫刻展を開催した。通常、重力からの大きな制約を受ける彫刻が、サイズを千倍にしようが物理的な制限がない/時間が可逆的である/光の位置が自由かつ光源を消すことができる/劣化しない、壊れない。つまりあらゆる物理的な束縛から解放された作品を作ることができる。これは逆に、普段彫刻がどういう制約を受けているのかを照射する作業でもあった。最後に谷口氏が作品の置かれる空間を作ったが、通常の展覧会では「空間に合わせて作品を作る」のであって、せいぜい空間を「選ぶ」ことくらいはできるが「作品に合わせて空間を作る」のは目から鱗だった。作品の成立する条件についてたくさんのヒントが隠されている刺激的なプログラムとなった。

「タマビ バーチャル彫刻展」より。

「タマビ バーチャル彫刻展」より。

「タマビ バーチャル彫刻展」より。

「タマビ バーチャル彫刻展」より。

「タマビ バーチャル彫刻展」より。

「タマビ バーチャル彫刻展」より。ウェブサイトからアプリをダウンロードして閲覧することができる。

「オンライン工房」では学生の自宅に素材を送ってオンラインで指導する体勢を作り、「レクチャー駅伝」では教員および助手による毎週一時間の自己紹介レクチャーシリーズを開催した。大学から「コロナ対策特別予算」が学科ごとに支給されたため、これ以外にもいくつかのワークショップを組み入れることができた。それらも概ね好評で、「コロナ下の彫刻学科の対応は素晴らしかった」と言う学生の言葉に心から報われた。もちろんこれは教員間の横の連携があったおかげで、個人的な感情はさておき、個々の教員の能力を集結して臨まなければ到底うまくいかなかっただろう。

とはいえ、先行きについて気になっていることがいくつかある。ひとつは「接触」に関することである。「美術」は視覚への依存度が非常に高く、「視覚芸術」とほぼ同義に扱われている。昨今は視覚以外の五感を取り込んだ作品もあるが、たいがい「その他」的位置づけで、視覚の優位が揺らぐ気配はない。「視覚」は、ややもすると情報化し「視覚情報」となる。情報となり、分析され、処理されて、それが作品の価値となる。その一連のやりとりは専門家の手に委ねられ、カタログには作品の匂いや手触りは残らない。

その一方で、触感は感覚のインプットに想像以上の働きをしている。顔を洗ったときの水の感触、温もりの残る毛布、肌に当たる風、奥歯で砕いた氷。視覚障害者がこれらを立体的に認識しているのは知られている通りである。

私が以前、タイと日本の役者を混えて作品を作ったとき、言葉がうまく通じない彼らの距離を一気に縮めたのはマッサージ大会だった。また目を閉じて複数の人の掌に触れるワークショップを行ったときには、参加者の想像力が溢れていく様に驚いた。触覚の中でも「他人の体を触る」体験は特別で、情報に還元されない。情報になる前に、体がその感触を直接につかまえるのである。「接触」が制限されたコロナ禍の現在、視覚に偏った教育しか行われないとすれば不十分である。ヘレンケラーに言葉を教える場面を想像すればそのことがよく想像できる。(じゃあどうすればいいのか?についての答えはない。ここではただ、不十分であると言うのみである。)

多摩美術大学 彫刻学科研究室 授業風景

多摩美術大学 彫刻学科研究室 授業風景

もうひとつは、作品の100%の状態はどこにあるのか?ということ。本気、本物、オリジナル。唯一無二の最上級の姿。コロナ禍では「仮に」「とりあえず」などと言うことが増えた。たいていの場合、それはそのままに、つまり「暫定的に決めた」通りになってしまい、本来目指していたものが雲散霧消してしまう。作品には瞬発力が必要で、そのとき思いついたことを一気に形にしないと作品が逃げてしまうことがある。若いときなどはせっかくいいアイデアを思いついても「いまできないから」と脇に置いておくと、そのアイデアの到達地点がどこにあったかわからなくなってしまう。そんな「実現しなかったものの残骸」がコロナ禍で溢れかえってしまうのではないかという懸念がある。あるいは、上の視覚の話ともつながるが、画像で作品を見て本物を見た気になってしまい、その作品の100%の状態を体験する機会が奪われてしまう。本物を見るというのは、視覚を含んだ体験の総体を指すのであって、そこを誤解すると、結局自分が作るときの目標が下がってしまうということに気をつけないといけない。コロナ禍で本物を体験する機会が減っていることを考えると、そこは十分に学生に注意喚起しなければならないと考えている。

以上、生活者と大学教員の立場から雑文を書いた。しかしどちらの立場をとってみても、例えば飲食店経営者と比べると私の感じていることなど屁のようなものだ。私の大学では、昨年4月に開かれた全体会議で「ただちに大学が潰れるような事態ではない」と告知された。その言葉の持つ甲斐性たるや!全ての教職員が内心、万歳こそしないものの大いに胸を撫で下ろしたものと思う。もちろん事態が長引いた場合、今後潰れる大学が出てくるという危機感をみな感じているわけだが。

大学に限らず教員というのは、基本的に目の前の学生だけに教えているという意識ではないと思う。少なくとも私はそうだ。どこの学校にいようとも、それが地域に、国に、世界につながっているものと考えていて、自分の言動がいつか、どこかで世界に役に立てばいいと思っている。どこかで関わりのあった学生がどこかで羽ばたけばよい。自分の職場が潰れると困るという話、誰が一番被害を被ったのかという話はさておき、いまは自分のできることに知恵を絞るのみである。2020年度の新入生への挨拶にはこう書いた。

イレギュラーな1年になるけれども、こういうときにこそ新しい表現が現れるんじゃないか? それは世界同時に起こるはずで、彫刻にとっても概念が大きく変革される時かもしれないと、君たちが卒業する4年後が早くも楽しみになってきました。入学おめでとう!

関連記事:シリーズ「with コロナ」の時代における芸術文化と表現

- コロナ禍で舞台をつくること

山口 佳子(特定非営利活動法人アルファルファ 代表理事、アートマネージャー) - コロナ禍の映画産業

市山 尚三(東京フィルメックス・ディレクター/映画プロデューサー) - コロナ禍のカニかまぼこたちのために──表象文化論学会シンポジウム「コロナ禍の文化と表現」

門林 岳史(関西大学文学部映像文化専修教授) - 共演者に伝染(うつ)さない?

宮城 聰(東京芸術祭総合ディレクター、SPAC-静岡県舞台芸術センター芸術総監督)